「陪審制」の版間の差分

歴史加筆、陪審と報道・英米法への影響立項、統計グラフ化など |

|||

| (10人の利用者による、間の22版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''陪審制'''('''ばいしんせい''')とは |

'''陪審制'''('''ばいしんせい''')とは、一般市民(成人男女)から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)が、[[刑事訴訟]]や[[民事訴訟]]の審理に参加し、[[裁判官]]の加わらない評議によって[[事実認定]]と法の適用を行い、裁判の結論を決める[[司法]]制度である。現在は主に、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]や[[イギリス]]をはじめとする[[コモン・ロー]](英米法)諸国で運用されている。 |

||

==概説== |

== 概説 == |

||

陪審には、刑事事件で[[被疑者]]を[[起訴]]するか否かを陪審員が決定する'''[[大陪審]]'''(だいばいしん、grand jury、起訴陪審とも)と、陪審員が刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する'''小陪審'''(しょうばいしん、petit jury、審理陪審とも)がある。大陪審・小陪審の名称は、大陪審の方が小陪審よりも構成人数が多いことによる(伝統的に、大陪審は23人、小陪審は12人)。一般に陪審という場合は小陪審のことを指す(以下、[[#歴史]]の項を除いては、小陪審のみについて記述する)。 |

|||

陪審員の数はアメリカやイギリスでは12人、フランスの重罪院(Cour d'assies)では9人(控訴審では12人)に加えて職業裁判官3人が加わる(フランスの重罪陪審は事実上参審制度である)。ドイツでは、[[職業裁判官]]と一定の任期を決めて選任された市民(参審員)がともに裁判にあたる[[参審制]]を導入している。 |

|||

陪審員(上記のとおり伝統的には12人だが詳細は各国の項参照)は、一般市民から無作為で選ばれ、刑事事件や民事事件の審理に立ち会った後、陪審員のみで評議を行い、結論である評決を下す(→[[#一般的な陪審審理の手続]]及び各国の項参照)。このような陪審制はイギリスで古くから発展し、アメリカ等に受け継がれたものである(→[[#歴史]])。 |

|||

[[判事]]は[[法廷]]を主催する司会を行い、陪審員が[[偏見]]を与えれられたり、不適切な証拠が法廷に持ち込まれたりすることを防ぐ。判事は陪審員に事実認定や法律違反があったかどうかを諮問し、それを受けて陪審員は審議により意見を答申する。その決定に基づき判事は量刑を決定することになる。また、判事は陪審員の判断が証拠を無視した著しく不適切なものであると判断した場合は、陪審員の決定によらず判決を下すことができる。 |

|||

アメリカでは、連邦や各州の[[憲法]]で刑事陪審及び民事陪審が保障されており(→[[#アメリカの刑事陪審]]、[[#アメリカの民事陪審]])、全事件数から見れば一部であるとはいえ、年に9万件以上の陪審審理が行われている(→[[#統計]])。イギリスでも、刑事陪審が行われているが、現在、民事陪審はほとんど行われていない(→[[#イギリスの陪審制]])。その他、[[オーストラリア]]、[[カナダ]]、[[大韓民国|韓国]]、[[デンマーク]]、[[ニュージーランド]]、[[ロシア]]等で陪審制が行われている(→[[#その他の国における現行の陪審制]])。 |

|||

陪審の導入には、以下のメリットが挙げられる。 |

|||

*法的な杓子定規ではなく、市民の常識が反映される。 |

|||

*市民がより裁判に関心を持つ。 |

|||

*集中審議により短期間で結論を出すことになり、裁判の長期化が避けられるので当事者にとっても望ましい。 |

|||

類似の制度として、参審制や、日本で実施される[[裁判員制度]]があるが、陪審制は裁判官が加わらず陪審員のみで事実認定と法の適用を行う点でこれらと異なる(→[[#類似の制度]])。 |

|||

一方、以下のデメリットが挙げられる。 |

|||

*陪審員の感情や偏見に左右され易く、地域感情や歴史的経緯などの点で『よそ者』『嫌われ者』が不利になることも否定できない。 |

|||

*陪審員の同情を引いたり心証を良くしたりするために、芝居がかった裁判進行やプレゼン技術の優劣が競われがちとなる。 |

|||

*仕事、育児や学業に影響が出るので、陪審員の確保が大変である。 |

|||

*わずかながらとはいえ、費用を支払うので、その金額負担が大きい。 |

|||

*短期間で結論を出さざるを得ず、複雑困難な事件を慎重に審理するには時間が足りなくなりかねない。 |

|||

[[日本]]でも戦前に刑事陪審が実施されたが、昭和18年([[1943年]])に施行停止されたまま現在に至っている(→[[#日本の陪審制]])。 |

|||

=== 一般的な陪審審理の手続 === |

|||

[[コモン・ロー|英米法]]には起訴などを陪審により行う'''大陪審'''の制度がある。 |

|||

陪審員の数は、伝統的には12人であるが、法域(国や州)<ref>法域 (jurisdiction) とは、ある法体系によって支配されている領域をいい、単一国家の場合は国家の領域と法域が一致するが、[[アメリカ合衆国]]の場合は連邦と各州それぞれが独立した法体系を形成しているため、それぞれが法域に当たる。参照:浅香 (2000) 3頁。</ref>によって、これより少ない人数としているところもある。陪審員は、一般市民の中から無作為で[[陪審員の選任|選任]]され、[[宣誓]]の後、法廷の中に設けられた陪審員席に着席して審理に立ち会う。 |

|||

[[権利章典 (アメリカ)#修正第五条(Amendment V)|アメリカ合衆国憲法修正第5条]]には一定の犯罪については'''大陪審'''の[[告発]]または[[起訴]]を要する旨規定されている。 |

|||

[[Image:Jury box cropped.jpg|left|thumb|250px|[[ネバダ州]]にある裁判所の陪審員席。通常は陪審員席は左右どちらかの壁際にあり、法廷の中央に設けられているのは珍しい。]] |

|||

==各国の陪審制== |

|||

陪審員の参加する審理においては、[[裁判官]]は[[法廷]]を主催して訴訟指揮([[異議]]の裁定など)を行い、陪審員が[[偏見]]を与えられたり、不適切な[[証拠]]が法廷に持ち込まれたりすることを防ぐ。そして、裁判官は、審理が終わった段階で、陪審員に、どのような法が適用されるべきかという詳細な'''説示''' (instruction, charge) を行う。陪審は、法廷に提出された証拠と、裁判官の説示を踏まえ、[[事実認定]]とその事実に対する法の適用の双方について密室で評議した上で、'''評決''' (verdict) を答申する。民事陪審では、例えば被告の責任の有無だけでなく[[損害賠償]]額についても評決を答申する。刑事事件では、陪審が[[有罪]]・[[無罪]]を答申し、有罪の場合の[[量刑]]については裁判官が決定するのが原則である。評決は、伝統的に全員一致であることが必要であるが、現在では、法域によって特別多数決(11対1や10対2など)を認めるところもある。陪審員の意見が分かれ、全員一致や特別多数決の条件を満たさない場合は'''評決不能''' (hung jury) となり、新たな陪審の選任から裁判をすべてやり直す必要がある法域が多い。 |

|||

=== アメリカの陪審制 === |

|||

アメリカでは、[[権利章典 (アメリカ)#修正第六条(Amendment VI)|アメリカ合衆国憲法修正第6条]](=刑事事件)と[[権利章典 (アメリカ)#修正第七条(Amendment VII)|アメリカ合衆国憲法修正第7条]](=民事事件)により陪審による裁判を受ける権利が保障されている。 |

|||

評決が出た場合、裁判官は、その評決に従って[[判決]]を下す。ただし、陪審員の判断が証拠を無視した著しく不適切なものであると判断したときに、裁判官が、陪審員の判断によらず判決を下すことができる場合がある(後述[[#アメリカの民事陪審]]における「法律問題としての判決」など)。 |

|||

詳細は州によって法律が異なるので、陪審のあり方も異なる。たとえば、[[カリフォルニア州]]では、検察、弁護側双方が、陪審の候補者に直接質問し、その結果によって[[陪審員の忌避|忌避]]を求めることができる。このため、選任だけで数日、時には数週間かかるというケースさえある。一方、[[ニューハンプシャー州]]では、殺人事件以外では当事者から質問することはなく、裁判官が候補者全員に質問を読み上げ、選任に15分前後しかかけない。また、陪審の意見が全員一致するまで協議を続けるか、多数決で意見を決めるかなども、州によって異なっている。 |

|||

=== 類似の制度 === |

|||

陪審のありさまを描いた作品としては、映画『[[十二人の怒れる男]]』などがある。 |

|||

; 参審制 |

|||

: 陪審員だけが事実認定を行う陪審制と異なり、職業裁判官と一般市民(参審員)がともに審理・評議を行う制度を[[参審制]](さんしんせい)と呼ぶ。以下に挙げるようなヨーロッパの国々で採用されている。参審員は、事件ごとに選ばれる陪審員と異なり、任期制である<ref>{{cite web |url=http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c8_2.html |title=裁判員制度Q&A:陪審制や参審制とは違うのですか。|publisher=最高裁判所 |year=2005 |accessdate=2008-09-25 }}</ref>。 |

|||

:[[ドイツ]]では、原則としてすべての刑事事件について、5年間の任期で市民の中から選任された参審員と[[裁判官|職業裁判官]](地方裁判所では参審員2名と裁判官3名、区裁判所では参審員2名と裁判官1名)が共に評議し、有罪・無罪の判断及び量刑の双方について判断する<ref>{{cite web |url=http://www.saibanin.courts.go.jp/news/pdf/navigation/5_1.pdf |title=裁判員制度ナビゲーション資料編(データ集) |author=最高裁判所 |filetype=PDF |pages=51頁 |accessdate=2008-09-30 }}</ref>。 |

|||

===日本における陪審制=== |

|||

:[[フランス]]の重罪院 ([[:fr:Cour d'assises (France)|Cour d'assises]]) では、陪審員9人(控訴審では12人)が職業裁判官3人とともに審理する制度が採用されている。フランスでは「陪審制」と呼ばれているが、制度の実質は参審制である<ref>{{cite web |url=http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-56/nakamura.htm |title=フランスの重罪裁判における陪審制 |author=中村義孝 |year=1995 |publisher=立命館法学 1995年5・6号(243・244号)|accessdate=2008-09-26 }}</ref>。 |

|||

: [[イタリア]]では、一定の重大犯罪について、3か月間の任期で選ばれた参審員6名と職業裁判官2名が共に評議し、有罪・無罪及び量刑の双方について判断する<ref>前掲裁判員制度ナビゲーション資料編(データ集)51頁。</ref>。 |

|||

; 裁判員制度 |

|||

: [[日本]]で2009年(平成21年)5月21日から施行される[[裁判員制度]]は、原則として一般市民から選ばれた裁判員6名と職業裁判官3名による合議体により、一定の重大な刑事事件の審理を行い、事実認定及び量刑を判断するものであり、参審制に近い制度である。ただし、裁判員が事件ごとに選ばれる点では参審制と異なる<ref>前掲「裁判員制度Q&A:陪審制や参審制とは違うのですか。」</ref>。 |

|||

== 歴史 == |

|||

陪審の起源は、少なくとも9世紀初頭の[[フランク王国]]で、国王の権利を確認するために地域の重要な者に証言させた制度に遡ることができるとされ、その後、[[ノルマン・コンクエスト]](11世紀)を経て[[イングランド]]に伝えられた。イングランド王[[ヘンリー2世 (イングランド王)|ヘンリー2世]](12世紀)は、司法制度に対する国王の支配を及ぼすために陪審を利用したと言われる<ref>丸山 (1990) 8頁、{{cite web |url=http://www.mow.uscourts.gov/jury/history_jury_duty.htm |title=History of Jury Duty: History of the Jury |publisher=U.S. Courts for Western District of Missouri |language=英語 |accessdate=2008-09-26}}――以下'''U.S. Courts'''として引用。</ref>。ヘンリー2世は、土地と[[相続]]の争いを解決するためにアサイズ (assize) という訴訟類型を設けた。そこでは、12人の自由かつ法律上の資格のある男性12人が集められ、宣誓の下、誰が真の所有者ないし相続人であるかについて自らの知識を述べた。これは今日の民事陪審の原型といえる。ヘンリー2世は、刑事裁判でも、1166年の法律において、後の[[大陪審]]に当たる訴追陪審を創設し、法律上の資格のある男たちに、宣誓の下、犯罪について疑わしい人物を誰か知らないか報告させた。当時、こうして訴追された者は[[神明裁判]]にかけられていた<ref>{{cite web |url=http://www.abanet.org/jury/moreinfo/dialoguepart1.pdf |filetype=PDF |author=American Bar Association |title=ialogue on the American Jury: Part I The History of Trial by Jury |pages=01-02 |accessdate=2008-10-02 }}([[#外部リンク]]参照)――以下'''ABA'''として引用。</ref>。 |

|||

[[1215年]]の[[マグナ・カルタ]]では、同輩から成る陪審の判決によるのでなければ処罰されないという権利が宣言された(39条)。これは、貴族が王権を制限するために[[ジョン (イングランド王)|ジョン王]]に認めさせたものであった<ref>{{cite web |url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/601690.stm |title=Jury system in the dock |publisher=BBC |date=2000-01-13 |language=英語 |accessdate=2008-09-26}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.associatedcontent.com/article/107695/the_history_and_future_of_the_jury.html |title=The History and Future of the Jury System in America |date=2007-01-08 |author=Timothy Sexton |publisher=Associated Content |language=英語 |accessdate=2008-09-26 }}</ref>。同じころ、教会が聖職者の神明裁判への参加を禁じ、神明裁判を行うことが難しくなったことから、それに代わるものとして陪審による審理が広がっていった<ref>前掲ABA・1-2頁。</ref>。 |

|||

そのころの陪審の役割は、まだ、[[証人]]として自らの知識を述べるというものであった。証拠に基づいて事実認定を行うという現代的役割を担うようになったのは、14世紀ないし15世紀になってからである。もっとも、その後も、17世紀ころまでは、陪審員は法廷に現れた証拠のほかに個人的な知識に基づいて評決を下すことができ、その点で中立性は強く要求されていなかった<ref>丸山 (1990) 8頁、前掲U.S. Courts、前掲ABA・2頁。</ref>。 |

|||

[[Image:The Jury by John Morgan.jpg|thumb|right|300px|イギリスの陪審(1861年)]] |

|||

17世紀ころには、陪審は[[被告人]]にとって、苛酷な刑罰からの防護壁という重要な位置付けを与えられるようになった。古くからのイングランドの刑罰は、重罪事件で有罪になればほとんどが死刑に処せられていたが、中世から18世紀にかけての裁判記録には、陪審員が多くの重罪事件の被告人を無罪としたり、烙印や[[鞭打ち]]程度で済む、より軽い罪としたりしたことが記されている<ref>前掲U.S. Courts、前掲ABA・2頁。</ref>。 |

|||

[[アメリカ合衆国|アメリカ]]も、植民地時代からイギリスの陪審制を継受し、13邦ともに憲法で陪審制を保障していた<ref>前掲U.S. Courts。</ref>。アメリカ植民地では、陪審制は、イギリスの圧制に抵抗する手段としての役割を果たした。1735年には、植民地の総督に対する批判的記事により文書煽動罪で起訴された出版者のジョン・ピーター・ゼンガー ([[:en:John Peter Zenger|en]]) に、事実関係に争いがなかったにもかかわらず、[[ニューヨーク]]の陪審が無罪評決を下した。また、イギリスは、植民地の貿易を支配するため、植民地を出入りする商品はイギリスの船舶で運ばなければならないなどとする[[航海条例]]に基づく取締りを行ったが、陪審はしばしば無罪評決を出した。これに対し、イギリスは陪審審理を用いない特別裁判所を設置したが、これに対する不満も、[[アメリカ独立戦争]]に向かう一つの要因となった。[[アメリカ独立宣言]]でも、イギリス国王が「多くの事件で、陪審による審理の利益を奪ったこと」を非難している<ref>前掲ABA・3頁。ジョン・ピーター・ゼンガー事件につき、フット (2007) 244頁。</ref>。 |

|||

1788年に発効した[[アメリカ合衆国憲法]]では、刑事陪審が保障された(3条2節3項)。このとき民事陪審の保障が入らなかったのは、陪審が地元の訴訟当事者に有利に判断しがちであるということが懸念されたためであるが、民事陪審の保障に対する州の要求は強く、1791年の憲法修正条項([[権利章典 (アメリカ)|権利章典]])で刑事陪審及び民事陪審の権利が保障された(修正6条、7条)。同時に、大陪審も保障された(修正5条)<ref>ABA・3-4頁、[[s:アメリカ合衆国憲法]]。</ref>。 |

|||

当初は、陪審員になることができるのは十分な資力のある[[白人]]男性に限られていたが、1868年に[[アメリカ合衆国憲法修正第14条|憲法修正14条]]が批准された後、連邦最高裁は陪審員の資格を白人男性に限る州法は修正14条の平等保護条項に違反するとして、人種による差別を禁止した<ref>''[[:en:Strauder v. West Virginia|Strauder v. West Virginia]]'', [[:en:U.S. Reports|U.S. Reports]] 100巻303号(連邦最高裁・1880年)。</ref>。ただ、その後も、陪審員選任の過程で黒人が排除されるという実態は根強く残った。女性も、1920年に選挙権が付与されたものの、男性と平等の条件で陪審員を務めることができるようになったのは1975年になってからであった<ref>前掲ABA・4頁。</ref>。 |

|||

== 陪審制をめぐる問題 == |

|||

=== 陪審制の意義 === |

|||

陪審制には、以下のような意義があると考えられている。 |

|||

* 市民の常識や価値観の反映 |

|||

: 例えば、民事事件における被告の責任の有無や[[損害賠償]]額についての判断、刑事事件における「[[正当防衛]]」や「合理的疑い」といった法概念の適用に際して、陪審は社会の感覚を示すことができると指摘されている<ref>フット (2007) 241-243頁。</ref>。 |

|||

* 権力や体制に対する抑制機能 |

|||

: 前述のとおり、歴史的に、陪審制は権力の濫用に対する防護壁としての位置付けが与えられてきた。 |

|||

: アメリカの連邦最高裁も、後述の判決(ダンカン判決)の中で、刑事陪審の意義について、「被告人に、同輩によって構成される陪審による審理を受ける権利を与えることは、被告人に、不正な、あるいは熱心すぎる[[検察官]]や、(検察官に)迎合的な、あるいは偏った、あるいは常識外れの[[裁判官]]に対する貴重な防護壁を与えることとなる」と説明している<ref name="Duncan" />。 |

|||

: 後述の[[#陪審による法の無視]]も、このような役割の最も顕著な例として位置付ける見方がある<ref>フット (2007) 244頁。</ref>。 |

|||

* 参加型民主主義 |

|||

: アメリカでは、陪審制は[[民主主義]]の実現にとって重要であると考えられている。[[アレクシス・ド・トクヴィル]]も、著書『[[アメリカの民主政治]]』で、陪審制を人民による統治を確立するための重要な方法と位置付けている<ref>フット (2007) 245頁。</ref>。 |

|||

* 市民に対する教育的効果 |

|||

: 陪審制は、参加した市民に対し司法制度について学ぶ機会を与えるだけでなく、陪審審理を題材としたテレビ番組や映画などを通して、一般市民の司法制度への理解を広める効果があると指摘されている<ref>フット (2007) 246-248頁。</ref>。 |

|||

* 裁判の迅速化 |

|||

: 陪審制の副次的効果として、集中審理により短期間で結論を出すことになり、裁判の長期化が避けられるという利点がある。 |

|||

=== 陪審制に対する批判 === |

|||

一方、陪審制に対しては、陪審の事実認定能力・法適用能力に対する疑問や、陪審制にかかるコストの面から、次のような批判がある<ref>丸山 (1990) 10頁。</ref>。 |

|||

* 陪審員の持つ偏見 |

|||

: 陪審審理は、陪審員の感情や偏見に左右されやすく、地域感情や歴史的経緯などの点で「よそ者」、「嫌われ者」が不利になることも否定できないとの批判がある<ref>そのような批判がされた例として、[[日本人留学生射殺事件]]の刑事裁判で、日本人留学生を射殺した男性に12人全員の一致で無罪評決が出された事例がある。</ref>。 |

|||

: このような批判に対し、特に無意識の潜在的な偏見については、一概に裁判官よりも陪審の方が偏見にさらされやすいとはいえないとの指摘もされている<ref>浅香 (2000) 104-109頁。同書は実証的研究に基づいた事実認定能力についての分析の重要性を強調する。</ref>。 |

|||

: なお、1966年に発表された大規模な調査では、裁判官に対し、陪審の判断について自分であればどのように判断したかを回答してもらったところ、裁判官と陪審の判断が一致する率は、刑事・民事事件ともに75%を超える割合であった。意見が分かれる場合には、刑事事件では陪審の方が無罪に傾く傾向が見られたが、民事事件では有意な傾向は見られなかった。この結果については、意見が分かれるのは事実認定が難しく裁判官でも判断が微妙な事件ではないか、また陪審の方が「合理的疑いを超える証明」について高い要求をしているからではないかといった指摘がされている<ref>浅香 (2000) 105-106頁、フット (2007) 249-250頁。</ref>。 |

|||

* 法適用能力に対する疑問 |

|||

: 法律の適用(当てはめ)は、[[法律家]]こそが最も訓練を受けている分野であるにもかかわらず、それを陪審員に任せてしまうことには問題があるとの指摘がある。例えば、[[不法行為]]の領域では、過失の有無の判断に当たって、事故を防止するための費用と防止策によって得られる便益(事故によって発生し得る損失や事故が発生する確率)とを比較すべきであるにもかかわらず、陪審員はそれを理解できず、個人対企業の不法行為訴訟では、原告の被害と被告の富裕さに突き動かされて、陪審員はあらゆる原告の被害を補償してあげようとしてしまうと批判されている<ref>平野 (2006) 144頁、277-278頁。</ref>。 |

|||

* 裁判のパフォーマンス化 |

|||

: 弁護士は、陪審員の同情を引いたり心証を良くしたりするために、しばしば劇的な弁論を行うため、弁護士のパフォーマンスではないかとの批判もされている<ref>丸山 (1990) 66頁、フット (2007) 252頁。</ref>。 |

|||

: もっとも、パフォーマンスといっても必ずしもテレビドラマや映画のような派手な振る舞いと同じものではなく、論理的かつ理解しやすい形で弁論を組み立て、陪審員を説得する技術が重視されているのではないかとの指摘もされている<ref>フット (2007) 252頁。平野 (2006) 70頁は、トライアルは小説や映画では劇的で華やかな場面として描かれるが、実務はそれほど華やかなものではないと言及する。</ref>。 |

|||

: また、実証的研究に基づくと、陪審の判断が弁護士の巧拙によって左右されたと考えられるのは多くとも0.25%程度であるとの指摘がされている<ref>浅香 (2007) 106頁。</ref>。 |

|||

* 陪審審理にかかるコスト |

|||

: 陪審員に対して支払われる日当・交通費<ref>アメリカの場合、ほとんどの法域で、陪審員には1日数十ドル程度の日当と交通費が支払われる。浅香 (2000) 111頁。連邦裁判所の場合、日当は1日40ドル ([http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode28/usc_sec_28_00001871----000-.html 28 U.S.C. §1871](b)(1))。</ref>だけでなく、陪審員の召喚・選任手続からトライアル・評決に至るまでの過程で少なからぬコストがかかるという批判がある<ref>批判の存在につき、丸山 (1990) 10頁。</ref>。 |

|||

: また、陪審員の側でも、仕事や学業に影響が出るというデメリットがある。 |

|||

アメリカでも、陪審制に対する様々な批判があるが、陪審制へのアメリカ市民の信頼度は、[[弁護士]]、[[裁判官]]、[[アメリカ合衆国議会|連邦議会]]、[[合衆国最高裁判所|連邦最高裁判所]]に対する信頼度よりも高く、陪審制の廃止論は強くない<ref>浅香 (2000) 101頁、丸山 (1990) 10頁。</ref>。 |

|||

=== 陪審による法の無視 === |

|||

陪審が事実認定と法の適用を行う際、その前提となる法は裁判官の説示に従うこととされている<ref>LaFave (2004) 499頁。例外として、アメリカの州のうち、[[インディアナ州]]、[[メリーランド州]]、[[ジョージア州]]では陪審が法と事実の双方を決めるとの憲法の規定があるが、いずれの州の判例もその規定を限定的に解釈しており、陪審が恣意的に裁判官の説示を離れて法律判断を行うことは認めていない。{{Cite journal |first=Anderew D. |last=Leipold |year=1997 |title=Race-based Jury nullification: Rebuttal (Part A) |journal=John Marshall Law Review |volume=30 |pages=923 }}</ref>。しかし、陪審の評決は、結論のみを示し、そこに至る理由を示さない'''一般評決'''が原則であるため(ただし[[#アメリカの民事陪審]]では個別評決もある)、陪審が故意に法を無視した評決を下すことが事実上可能である。これを'''陪審による法の無視'''(法の無効化とも訳す。[[:en:Jury nullification|jury nullification]])という。典型的なのが、被告人の有罪を立証する証拠が十分あるにもかかわらず、その行為を処罰する法自体が正義に反すると陪審が考えた場合に、無罪の評決を出すような場合である。例えば、[[#歴史|前記]]のジョン・ピーター・ゼンガー事件、[[禁酒法]]時代にアルコール規制法違反で訴追された被告人に無罪評決が多く出された例、[[黒人]]や[[公民権運動]]の関係者に対する殺害等で訴追された[[白人至上主義|白人至上主義者]]に、全員白人の陪審が無罪評決を出した例などが挙げられている<ref>フット (2007) 243-244頁。</ref>。 |

|||

陪審による法の無視は、民事・刑事いずれでも起こり得るが、特に刑事事件で陪審が十分な証拠にもかかわらず無罪評決を下した場合、英米法では[[二重の危険]]の禁止<ref>アメリカでは、合衆国憲法修正5条([[s:アメリカ合衆国憲法#aa5|日本語訳]]/[[s:en:United States Bill of Rights|原文]])で保障されている。</ref>により検察官の[[上訴]]は許されないので、上級審が法適用の誤りを理由に再審理を命じるなどして訂正する手段がない<ref>後掲''People v. Williams''(カリフォルニア州最高裁・2001年)仮刷版10頁、LaFave (2004) 499-500頁。</ref>。 |

|||

陪審による法の無視については、法律問題への陪審による不当な介入であり、当然許されないという否定的な見方と、一般市民の価値観を反映することも法の健全な発展・改革にとって意味があるという肯定的な見方がある<ref>浅香 (2000) 109-110頁、フット (2007) 244頁。</ref>。中には、陪審には悪法を無視する権限があるとして、積極的にこれを呼びかける団体もある<ref>そのような活動を行うアメリカの団体として、[[:en:Fully Informed Jury Association|FIJA]]が知られている。参照:[http://www.fija.org/ FIJAウェブサイト]。</ref>。 |

|||

アメリカの連邦最高裁の判決には、「陪審は、過酷な法を執行することを拒否することにより、より高次の正義を与えることもできる」という、陪審による法の無視を想定した表現もある<ref>後掲ダンカン判決-''[[:en:Duncan v. Louisiana|Duncan v. Louisiana]]'', 391 [[:en:U.S. Reports|U.S.]] 145, 187 (1968)</ref>。一方、連邦控訴裁判所の判決には、「陪審による法の無視は、説示された法を適用するという陪審員の宣誓に違反するものである」として、[[法の支配]]の観点から、陪審による法の無視は望ましくなく、陪審員が証拠の有無にかかわらず無罪としようとしていることが分かった場合には裁判官はその陪審員を解任できるとの判断を示したものがある<ref>''United States v. Thomas'', 116 [[:en:Federal Reporter|F.]]3d 606(連邦控訴裁判所〔第2巡回区〕・1997年)。<br>同旨の州最高裁判決として、''People v. Williams'', 21 [[:en:Pacific Reporter|P.]]3d 1209, 25 Cal.4th 441([[カリフォルニア州]]最高裁・2001年)-[http://www.courtinfo.ca.gov/opinions/archive/S066106.PDF 同州最高裁サイト・仮刷版](PDF)。</ref>。少なくとも、陪審が法を無視することができるということを、裁判官が説示の際に述べるのは不適当であるという考え方が一般的である<ref>LaFave (2004) 500頁。</ref>。 |

|||

=== 陪審と報道 === |

|||

陪審員が個人の知識をもとに裁判を行っていた古くの陪審とは異なり、現代の陪審は法廷に現れた証拠のみによって判断しなければならず、中立公平性が強く要求される。しかし、トライアル前やトライアル中の報道によって将来の陪審員又は現在の陪審員に偏見が与えられると公平な審理が妨げられるので、報道による陪審への影響をいかに防ぐかが問題となる。 |

|||

イギリスでは、評決が下されるまでの間、事件に関する報道を厳しく制限することにより、陪審への影響の防止を図っている<ref>フット (2007) 255頁。</ref>。 |

|||

アメリカでも、[[アメリカ合衆国最高裁判所|連邦最高裁]]は、関係者から事件に関する様々な情報がマスメディアに流された事案で、被告人の公平な審理を受けるという[[デュー・プロセス]]の権利が侵害されていると判断し、裁判官は適切な措置を取るべきであったとした<ref>''Sheppard v. Maxwell'', U.S. Reports 384巻333頁。</ref>。しかし、一方で、[[報道の自由]](憲法修正1条)の観点から、マスメディアに対する報道規制には、厳しい憲法上の制約が課せられている。連邦最高裁は、1976年の判決で、マスメディアに対する報道禁止は表現に対する事前規制であることから、厳格な[[違憲審査基準|審査基準]]で合憲性が審査されるとしている<ref>''[[:en:Nebraska Press Assn. v. Stuart|Nebraska Press Association v. Stuart]], U.S. Reports 427巻539頁(連邦最高裁・1976年)。</ref>。したがって、このような報道禁止が憲法上許されることはほとんど考えられないとされる<ref>LaFave (2004) 533頁。</ref>。また、被告人の[[前科]]や、まだ証拠能力を認められていない被告人の[[自白]]などを報道することに刑事罰を科す事後規制も、厳格な審査基準で審査される<ref>LaFave (2004) 533頁。</ref>。さらに、報道による将来の陪審員に対する影響を防ぐために[[予備審問]]等のトライアル前の手続を非公開にすることも、予備審問手続へのアクセスには憲法修正1条の権利が及ぶため、限られた場合にしか認められない<ref>''Press-Enterprise Co. v. Superior Court'', U.S. Reports 478巻1頁(連邦最高裁・1986年)、''Globe Newspaper Co. v. Superior Court'', 同457巻596頁(連邦最高裁・1982年)。</ref>。 |

|||

したがって、アメリカでは、報道による偏見の流布を防ぐための方法としては、[[弁護士]]や[[検察官]]のマスメディアに対する発言を制限する法曹[[倫理]]規定が大きな役割を果たしている。ほとんどの州では、アメリカ法律家協会 ([[:en:American Bar Association|ABA]]) が作成した法曹倫理模範規定の三つのバージョンのいずれかを採用している。これは、記者会見やインタビューなど、弁護士の法廷外でのメディアに対する発言を規制するものであり、これに違反すると懲戒処分を受けることとなる。連邦司法省でも、検察官を含む職員を対象に同様のルールを定めている<ref>フット (2007) 256-257頁、LaFave (2004) 526-527頁。</ref>。 |

|||

また、偏見を及ぼすような報道がされた場合に、陪審に偏見を持ち込まないため、次のような手段が用意されている。 |

|||

* 法廷地の変更 |

|||

: 報道による影響を受けていない地域へ事件を移送するもの。もっとも、小さい州などでは報道の影響が州全体に広まってしまい意味がない場合もある。 |

|||

* 陪審員候補者団の変更 |

|||

: 一部の州では、法廷地はそのままで、陪審員候補者団を他の地域から選ぶことができる制度が設けられているところもある。 |

|||

* 延期続行 |

|||

: 報道の影響が一時的で、一定期間内に収まると思われる場合には、訴訟手続を延期続行することもあり得る。 |

|||

* [[陪審員の選任]]過程における審査 |

|||

: 陪審員の選任過程における予備尋問と、それに基づく忌避の手続は、報道による影響を受け公平な裁判ができない陪審員候補者を取り除く役割を果たしている。 |

|||

* 陪審員の報道等への接触禁止 |

|||

: 陪審員は、選任された後は、評決に至るまで、事件に関する報道を見聞きしないよう求められる。 |

|||

* 陪審員の隔離 |

|||

: 評議が1日で終了しない場合、報道が過熱しているような一部の刑事事件では、陪審員が隔離され、ホテルへの宿泊や他者との接触の禁止を命じられることもある。トライアル期間中を通じて隔離されることはほとんどないが、評議中に隔離されることは場合によってあり得る。なお、[[O・J・シンプソン事件]]では陪審は8か月半の間隔離されたが、これは極めて例外的な場合である<ref>以上につき、浅香 (2000) 118頁、フット (2007) 255-256頁、丸山 (1990) 88頁、LaFave (2004) 541-551頁。</ref>。 |

|||

=== 英米法に与えた影響 === |

|||

陪審制は、イギリスにおいて[[コモン・ロー]](英米法)とともに長年発展してきたことから、陪審制がコモン・ローに与えた影響は大きい。主に手続面では、次のような点が指摘されている<ref>丸山 (1990) 9頁。</ref>。 |

|||

* 陪審員にも分かるように、法が極端に難しくなることが防がれた。 |

|||

* 陪審員の負担軽減のため、集中審理が行われるようになった。 |

|||

* [[#民事陪審の要求|後述]]のサマリ・ジャッジメントのように、陪審審理を不必要に行わないために争点を絞り込む手続が発達した。 |

|||

* 集中審理における不意打ちを防止するため、証拠開示(ディスカバリー)の手続が発達した。 |

|||

* 陪審員に訴えかけるため、法廷における尋問等の技術が発達した。 |

|||

* [[伝聞証拠禁止の原則]]のように、陪審員が判断を誤らないための[[証拠]]法が発達した。 |

|||

また、契約法の分野でも、次のような点で陪審制の影響が指摘されている。 |

|||

* 一定の種類の契約には書面と債務者の署名がなければ裁判上の救済が与えられないという[[詐欺防止法]] ([[:en:Statute of frauds|Statute of frauds]]) は、17世紀のイギリスで、偽証によって陪審をだます訴訟詐欺を防ぐために制定されたとされる<ref>樋口 (1994) 138頁。</ref>。 |

|||

* 契約の内容については契約書の内容によって立証すべきで、それ以外の証拠(口頭の約束等)は排除されるという口頭証拠排除法則 ([[:en:Parol evidence rule|Parol evidence rule]]) は、契約から時間が経ってからの当事者(特に経済的弱者の側)の供述を、陪審が安易に受け入れてしまいやすいため、それを防ぐために形成されたとの説がある<ref>参照:樋口 (1994) 153頁。</ref>。 |

|||

さらに、刑事法の分野でも、陪審審理が面倒でコストがかかるものになったことが、[[司法取引]]が発達した一つの要因として挙げられることがある<ref>LaFave (2004) 431頁。</ref>。 |

|||

== アメリカの陪審制 == |

|||

=== アメリカの刑事陪審 === |

|||

==== 刑事陪審の保障 ==== |

|||

[[アメリカ合衆国]]では、重罪で訴追された者は、陪審による審理を受ける憲法上の権利を有する。すなわち、[[アメリカ合衆国憲法]]3条では、「すべての犯罪の審理(トライアル)は陪審によって行われる。審理はその犯罪が行われた州で行われる。」と規定されており<ref>[[s:アメリカ合衆国憲法#a3|アメリカ合衆国憲法3条訳文]](ウィキソース)、[[s:en:Constitution of the United States of America#Article III|原文]](同英語版)</ref>、さらに[[アメリカ合衆国憲法修正条項#修正第6条|修正6条]]では「すべての犯罪の訴追において、被告人は、犯罪の行われた州及び地区の公平な陪審による、迅速かつ公開の審理を受ける権利を有する。」と規定している<ref>[[s:アメリカ合衆国憲法#aa6|修正6条訳文]](ウィキソース)、[[s:en:United States Bill of Rights|原文]](同英語版)。なお原文では権利章典8条である(権利章典1条及び2条は憲法修正として承認されなかったため、条数が繰り上がった)。</ref>。これらの規定は、直接的には連邦の裁判所に適用されるものだが、修正14条1節<ref>[[s:アメリカ合衆国憲法#aa14|修正14条訳文]](ウィキソース)、[[s:en:Additional amendments to the United States Constitution#Amendment XIV|原文]](同英語版)。</ref>の[[デュー・プロセス]](適正手続)に陪審制の保障も含まれることによって州にも適用されるとするのが[[合衆国最高裁判所|連邦最高裁]]の判例である (ダンカン対ルイジアナ州事件<ref name="Duncan">''[[:en:Duncan v. Louisiana|Duncan v. Louisiana]]'', U.S. Reports 391巻145頁(連邦最高裁・1968年)。従来の判例を変更したもの。</ref>)。 |

|||

合衆国憲法上は、軽微な犯罪については陪審審理の権利はないとされ(ダンカン判決)、自由刑の上限が6か月を超えるか否かが基準とされている<ref>''Baldwin v. New York'' U.S. Reports 399巻66頁(連邦最高裁・1970年)、''[[:en:Blanton v. North Las Vegas|Blanton v. City of North Las Vegas]]'', U.S. Reports 489巻538頁(連邦最高裁・1989年)。</ref>。すなわち、上限が6か月以下の自由刑に当たる罪の場合には、陪審審理は合衆国憲法上要求されておらず、そのような事件では各州が陪審審理を許すか否かを選択できる。 |

|||

合衆国憲法とは別に、ほとんどの州の[[憲法]]でも、陪審審理の権利を保障している。もっとも、[[罰金]]のみに当たる犯罪についてはその権利を廃止しているところが多い。 |

|||

なお、連邦最高裁は、被告人は、有罪か無罪かの点だけでなく、制定法や量刑ガイドラインが原則的に設けている上限を超えて被告人の刑を加重するための事実についても、陪審審理を受ける権利を有していると判断した<ref>''[[:en:Apprendi v. New Jersey|Apprendi v. New Jersey]]'', U.S. Reports 530巻466頁(連邦最高裁・2000年)、''[[:en:Blakely v. Washington|Blakely v. Washington]]'', U.S. Reports 542巻296頁(連邦最高裁・2004年)。</ref>。これにより、裁判官のみの判断で刑の加重を認めていた連邦裁判所や多くの州裁判所の手続法が無効となった。 |

|||

==== 陪審審理の放棄 ==== |

|||

アメリカの刑事事件の大多数は、陪審の評決ではなく、'''[[司法取引]]'''によって決着している。すなわち、[[被告人]]が[[アレインメント]](罪状認否手続)で有罪の答弁 (plea of guilty) をする代わりに、[[検察官]]は起訴する罪の数を減らす、軽い罪で起訴する、裁判所に対し軽い刑を求めるといった取引が行われる。被告人が有罪の答弁をした場合は、トライアル(陪審又は裁判官による事実審理)の権利も放棄されるため、裁判官が量刑を決め判決を下すだけである。多くの州で、一審に起訴された重罪 (felony) のうちトライアルに持ち込まれるのは10%足らずである<ref>{{cite book |first=Jerold H. |last=Israel |coauthors=Yale Kamisar, Wayne R. LaFave, Nancy J. King |title=Criminal Procedure and the Constitution: Leading Supreme Court Cases and Introductory Text |edition=2008 Edition |year=2008 |publisher=Thompson/West |pages=23 |language=英語}}</ref>([[#統計]]の項も参照)。また、トライアルが行われる場合でも、被告人が陪審審理を放棄すると、裁判官による審理 (bench trial) が行われる。 |

|||

ただし、合衆国憲法上、被告人が陪審審理を放棄できる(裁判官による審理を要求できる)という無条件の権利は与えられておらず<ref>''Patton v. United States'', U.S. Reports 281巻276頁(連邦最高裁・1930年)、''Singer v. United States'', U.S. Reports 380巻24頁(連邦最高裁・1965年)。</ref>、連邦裁判所では検察側の同意と裁判所の承認があった場合のみ、被告人は陪審審理を放棄できる<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule23.htm 連邦刑事訴訟規則Rule 23](a)。前掲''Singer v. United States''判決により合憲とされた。</ref>。州でも、陪審審理の放棄を無条件で認めているところは少なく、裁判所若しくは検察官の同意、又はその両方を必要としているところが多い<ref>LaFave (2004) 501頁。</ref>。 |

|||

==== 陪審員の人数及び選任手続 ==== |

|||

{{main|陪審員の選任}} |

|||

陪審員の人数は、連邦裁判所では原則として12人であるが、当事者双方が合意したときはそれより少ない構成とすることができる<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule23.htm 連邦刑事訴訟規則 Rule23]</ref>。州によっては、12人より少ない人数としているところもあり、また被告人に12人未満の構成を選択することを認める州もある<ref>LaFave (2004) 502頁。</ref>。合衆国憲法上、6人にまで減らした構成も許されるとされるが<ref>''Williams v. Florida'', [[:en:U.S. Reports|U.S. Reports]] 399巻78頁(連邦最高裁・1970年)。</ref>、重罪事件で5人の構成とすることは被告人の陪審審理を受ける権利を侵害するもので、違憲であるとされた<ref>''Ballew v. Georgia'' U.S. Reports 435巻223頁(連邦最高裁・1978年)。</ref>。 |

|||

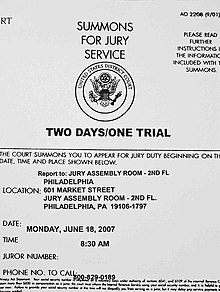

[[Image:Jury summons.jpg|right|thumb|陪審員候補者への召喚状]] |

|||

連邦裁判所では、陪審員の選任方法は連邦[[制定法]]によって定められている。まず、有権者名簿その他の名簿をもとに、陪審員抽選器を用いて陪審員候補者が無作為に必要な数だけ抽出され、その候補者らには、陪審員の資格があるかを判断するための書類 (juror qualification form) が送られる。(1)18歳以上でその管轄地域に1年以上居住しているアメリカ市民ではない場合、(2)[[英語]]の読み書きができない場合、(3)英語を話せない場合、(4)精神的・身体的疾患のため陪審員の任務を行うことができない場合、(5)係属中の刑事事件又は重罪の[[前科]]がある場合は欠格事由となり、裁判官が欠格事由の有無を判断する<ref>[http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode28/usc_sec_28_00001865----000-.html 28 U.S.C. §1865]([[合衆国法典]]28編1865節)、LaFave (2004) 502-503頁。</ref>。欠格事由がない者は、辞退が認められる場合を除き、有資格者となり、その中から必要な時期に陪審員候補者が選ばれ、召喚状 (summons) が発付される<ref>[http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode28/usc_sec_28_00001866----000-.html 28 U.S.C. §1866]、LaFave (2004) 503頁。</ref>。多くの州でも同様の手続をとっている<ref>LaFave (2004) 503頁。</ref>。 |

|||

こうして集められた陪審員候補者団 (venire) の中から陪審員を選ぶ際には、裁判官又は当事者([[検察官]]・[[弁護人]])から陪審員候補者に対する尋問が行われる<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule24.htm 連邦刑事訴訟規則Rule 24](a)</ref>。これを'''予備尋問'''([[:en:voir dire|voir dire]]:ヴワー・ディア)という。その結果をもとに、各当事者は、陪審員候補者が偏見を持っているおそれがあるとして'''理由付き忌避''' (challenge for cause) の申立てをすることができる。これには人数の制限はないが、裁判官が申立てに根拠ありと認めた場合に限り、その陪審員候補者は除外される<ref>LaFave (2004) 512頁。</ref>。また、各当事者は、一定の数に限り'''理由なし忌避''' (peremptory challenge) を求めることができる<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule24.htm 連邦刑事訴訟規則Rule 24](b), LaFave (2004) 516頁。死刑求刑事件では双方20人ずつ、それ以外の重罪事件(自由刑の上限が1年を超える)では被告人側が10人で検察側が6人、軽罪事件(罰金刑又は自由刑の上限が1年以下)では双方3人ずつの理由なし忌避を行使することができる。</ref>。州裁判所でも、おおむね同様の手続であるが、実際の選任手続のあり方は州によって異なる<ref>LaFave (2004) 516頁。</ref>。 |

|||

==== 評議及び評決 ==== |

|||

裁判官は、審理が終わった段階で、陪審に対する説示を行う。説示の中では、適用すべき[[実体法]]だけでなく、どちらが[[立証責任]]を負うかや、立証責任が果たされるに必要な証拠の程度についても説明される<ref>連邦裁判所における説示の時機や内容に関しては、[http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule30.htm 連邦刑事訴訟規則Rule 30]参照。</ref>。その後、陪審は法廷から評議室(陪審員室)に下がり、まず陪審員長を選んだ上で、非公開で評議を行う。裁判官、訴訟当事者を含め、陪審員以外の者は誰も評議の内容を見聞きすることはできない。評議は複数日にわたることもある。その結果、評決に達した場合は、法廷に戻り、陪審員長又は書記官が評決を読み上げる<ref>平野 (2006) 72-73頁、丸山 (1990) 87-89頁。</ref>。 |

|||

連邦及び各州(6州を除く)では、陪審の有罪又は無罪の評決には全員の一致が必要である。評決が成立しない場合は'''評決不能''' (hung jury) となり、再度トライアルをやり直さなければならない<ref>前掲Israel (2008) 23頁。連邦裁判所で全員一致が必要であることにつき、[http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule31.htm 連邦刑事訴訟規則Rule 31](a)。</ref>。 |

|||

合衆国憲法上は、12人の陪審員のうち10人の多数決による評決を認める州法も合憲とされたが<ref>''[[:en:Apodaca v. Oregon|Apodaca v. Oregon]]'', U.S. Reports 406巻404頁(連邦最高裁・1972年)。</ref>、6人の構成の場合には全員一致の評決でなければならず、5人の多数決による評決は違憲であるとされた<ref>''Burch v. Louisiana'', U.S. Reports 441巻130頁(連邦最高裁・1979年)。</ref>。 |

|||

陪審は有罪又は無罪の判断を行い、有罪の場合の量刑は裁判官が判断するのが原則であるが、州によっては、特に[[死刑]]事件などで、陪審が死刑適用についての意見を述べることができるなど、陪審の判断が量刑を左右することがある<ref>フット (2007) 241-242頁。例えば''Turner v. Murray'', U.S. Reports 476巻28頁(連邦最高裁・1986年)。また前掲''Apprendi''判決、''Blakely''判決参照。</ref>。 |

|||

=== アメリカの民事陪審 === |

|||

==== 民事陪審の保障 ==== |

|||

民事事件で陪審審理を受ける権利は、[[アメリカ合衆国憲法修正条項#修正第7条|アメリカ合衆国憲法修正7条]]に記述されている。すなわち、「[[コモン・ロー]]上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利は維持 (preserve) されなければならない。陪審によって認定された事実は、コモン・ローの準則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。」と定められている<ref>[[s:アメリカ合衆国憲法#aa7|修正7条訳文]](ウィキソース)、[[s:en:United States Bill of Rights|原文]](同英語版)。なお原文では権利章典第9条である。</ref>。 |

|||

修正7条は、陪審審理を受ける権利を新たに保障したり、創設したりするものではなく、[[1791年]](修正7条を含む[[権利章典 (アメリカ)|権利章典]]が批准された年)の時点のコモン・ローにおいて存在した陪審審理を受ける権利を保存するものである。ここで、コモン・ローとは、アメリカがその時点で[[イギリス]]から受け継いだ法制度を意味する。1791年当時のイギリスでは、訴訟はコモン・ローの訴訟と[[エクイティ]](衡平法)の訴訟に分かれていた。コモン・ローの訴訟においては陪審審理を受ける権利が認められていたが、エクイティの訴訟では認められていなかった。1938年に制定された連邦民事訴訟規則2条は、「民事訴訟という一つの訴訟形式のみがある」と規定しており<ref>{{cite web|url=http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule2.htm |title=連邦民事訴訟規則Rule 2 |publisher=Cornell University Law School Legal Information Institute |accessdate=2008-09-01 |language=英語}}</ref>、コモン・ローの訴訟とエクイティの訴訟の区別がなくなったが、今日でも、1791年当時コモン・ロー上のものであった訴訟には陪審審理を受ける権利が認められ、同じくエクイティ上のものであった訴訟には陪審審理を受ける権利がない。もっとも、連邦民事訴訟規則によれば、裁判所が裁量で陪審を用いることが許されている<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule39.htm 連邦民事訴訟規則Rule 39](c)。</ref>。 |

|||

ある[[制定法]]に基づく訴訟がコモン・ロー上のものかエクイティ上のものかを判断するには、(1)まず、その訴訟と、18世紀当時、コモン・ローとエクイティが一緒になる前のイギリスの法廷で起こされていた訴訟とを比較して、どちらの類型とより類似するかを判断する必要がある。(2)次に、求められている救済方法を審査し、その性質上コモン・ロー上のものであるかエクイティ上のものであるかを判断する必要がある<ref>''Tull v. United States'', U.S.Reports 481巻412頁(連邦最高裁・1987年)、''[[:en:Chauffeurs, Teamsters, and Helpers Local No. 391 v. Terry|Chauffeurs, Teamsters and Helpers Local No. 391 v. Terry]]'', U.S.Reports 494巻558頁(連邦最高裁・1990年)。</ref>。救済方法が、金銭賠償だけである場合には純粋にコモン・ロー上のものであり、陪審の権利が認められる。差止命令、[[契約]][[解除]]、特定履行のような非金銭的救済はエクイティ上のものであるから、陪審ではなく裁判官の判断に委ねられる。連邦最高裁は、エクイティとコモン・ロー双方の請求がされているときは、コモン・ロー上の請求について陪審審理を受ける権利は存続し、裁判官がエクイティ上の請求について判断する前にコモン・ロー上の請求について陪審による判断を受けなければならないと判断した<ref>''[[:en:Beacon Theatres v. Westover|Beacon Theatres v. Westover]]'', U.S.Reports 359巻500頁(連邦最高裁・1959年)。</ref>。 |

|||

刑事陪審と異なり、修正14条のデュー・プロセス条項の内容には含まれないと解されているため、民事事件で陪審審理を受ける合衆国憲法上の権利は、州には及ばない。もっとも、[[コロラド州]]を除く49州において、州憲法で民事陪審の権利が保障されており、同州においても憲法上の保障ではないものの民事陪審が実施されている<ref>浅香 (2000) 97頁。</ref>。 |

|||

==== 陪審審理の要求 ==== |

|||

連邦裁判所の民事事件では、刑事陪審と異なり、いずれかの当事者の要求があった場合に限り陪審審理 (jury trial) が行われる。陪審審理を要求するためには、最後の訴答書面が[[送達]]されてから10日以内に陪審審理を要求する旨の書面を相手方に送達し、その後相当の期間内にこれを裁判所に提出しなければならず、この手続を行わない場合は陪審審理を受ける権利を放棄したものとして扱われる<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule38.htm 連邦民事訴訟規則 Rule 38]。</ref>。その場合は裁判官によるトライアル (bench trial) が行われる。もっとも、裁判官は、当事者の申立てにより、重要な事実についての真の争いがないと判断する場合には、トライアルを行うまでもなく、[[サマリ・ジャッジメント]]という判決で事件を終局させることができ、この場合は当然陪審審理は行われない<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule56.htm 連邦民事訴訟規則 Rule 56]。</ref>。またトライアル前に[[和解]]が成立して事件が終局することも多い<ref>フット (2007) 236頁。</ref>([[#統計]]の項も参照)。 |

|||

==== 陪審員の人数及び選任手続 ==== |

|||

イギリス以来の伝統に従い、アメリカの民事陪審も、12人の陪審員で構成されるのが原則である。しかし、連邦裁判所における6人制の民事陪審も、憲法修正7条には違反しないとされた<ref>''Colgrove v. Battin'', U.S. Reports 413巻149頁(連邦最高裁・1973年)。</ref>。連邦地裁では、トライアル開始時の陪審員の人数は、6名以上12名以下の範囲で裁判所が必要と考える人数とされ、トライアルの途中で欠員が出た場合、6名以上残っていれば補充しなくても評決をすることができる。また、当事者が合意した場合は5名以下になっても評決をすることができる<ref name="Rule48">[http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule48.htm 連邦民事訴訟規則Rule 48]</ref>。州裁判所でも、場合によって、6名(あるいは5名以下)の陪審を認めているところが多い<ref>浅香 (2000) 112頁。</ref>。 |

|||

民事陪審における[[陪審員の選任]]手続は、前述の刑事陪審とおおむね同様である。連邦裁判所では、理由付き忌避のほかに、各当事者は3名ずつの理由なし忌避を行使することができる<ref>[http://www.law.cornell.edu/uscode/28/1870.html 28 U.S.C. §1870]([[合衆国法典]]28編1870節)。</ref>。 |

|||

==== 評議及び評決 ==== |

|||

審理が終わってからの説示から評議への流れは前述の刑事陪審と同様である<ref>なお、連邦裁判所における民事事件の説示につき、[http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule51.htm 連邦民事訴訟規則Rule51]参照。</ref>。 |

|||

裁判所は、陪審に対し、[[原告]]勝訴か[[被告]]勝訴か、また原告勝訴の場合は救済内容(賠償額等)についての結論だけを答申する'''一般評決''' (general verdict) を求めるのが一般的である<ref>浅香 (2000) 128頁、丸山 (1990) 88頁。</ref>。しかし、裁判所は、各争点についての結論をそれぞれ答申する'''個別評決''' (special verdict) を求めることもできる<ref>浅香 (2000) 128頁、[http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule49.htm 連邦民事訴訟規則Rule 49](a)。</ref>。 |

|||

陪審の評決は全員一致であることが求められるのが普通であるが、連邦裁判所では、当事者が合意した場合は全員一致でなくても評決をすることができる<ref name="Rule48" />。州裁判所でも、場合によって、全員一致を要求しないところが多い<ref>浅香 (2000) 112頁。</ref>。 |

|||

裁判官は、評決に従って[[判決]]を下すのが原則であるが、裁判官は、当事者の申立てに基づき、合理的な陪審であれば相手方に有利な判断をするだけの証拠はないであろうと判断する場合には、'''法律問題としての判決''' (judgment as a matter of law) という、評決と異なる判決を下すことができる<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule50.htm 連邦民事訴訟規則Rule 50]。</ref>。また、法律問題としての判決を下さない場合でも、評決について証拠上余りにも疑問があるときは、裁判官は、当事者の申立て又は職権により、'''再審理''' (new trial) を命じることができる<ref>浅香 (2000) 140頁、[http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule59.htm 連邦民事訴訟規則Rule 59]。再審理を命じるか否かは、裁判官の裁量が大きい。丸山 (1990) 90頁。</ref>。前述のサマリ・ジャッジメントや、法律問題としての判決は、裁判官が陪審をコントロールするための手段として重要な意味を持つという意見がある<ref>平野 (2006) 142頁。</ref>。 |

|||

=== 統計 === |

|||

アメリカの刑事事件では、多くが[[司法取引]]で解決され、また取り下げられる事件も多いため、[[トライアル]](陪審又は裁判官による事実審理)が開かれる割合はわずかである。また、民事事件でも、事件の大多数が[[和解]]等で終わるため、トライアルに至る事件は少なく、その中でも陪審によるトライアルが行われるのは少数である<ref>フット (2007) 236-237頁。</ref> |

|||

連邦地方裁判所と、州の一般管轄を有する裁判所(地方裁判所に相当)における刑事・民事の各新受件数及び陪審トライアルの件数をそれぞれ合計すると、次のようになっている(1999年のデータ)。 |

|||

{| class="wikitable" style="text-align:right" |

|||

|+ '''連邦及び州裁判所における新受件数と陪審トライアル件数(1999年)'''<ref>{{cite web |url=http://www.ncsconline.org/D_Research/Documents/ExaminingTrialTrendsinStateCourts.pdf |title=Examining Trial Trends in State Courts: 1976-2002 |format=PDF |first=Brian J. |last=Ostrom |coauthor=Shauna M. Strickland; Paula L. Hannaford-Agor |year=2004 |publisher=National Center for State Courts |pages=5 |accessdate=2008-09-27 }}</ref> |

|||

! !! colspan="2" | 連邦地裁 !! colspan="2" | 州の一般管轄裁判所 |

|||

|- |

|||

! !! style="width:22%"|新受件数 !! style="width:22%"| 陪審トライアル !! style="width:22%"|新受件数 !! style="width:22%"|陪審トライアル |

|||

|- |

|||

! 刑事 |

|||

| 59,923 || 3,268 || 4,924,710 || 54,625 |

|||

|- |

|||

! 民事 |

|||

| 260,271 || 4,000 || 7,171,842 || 33,125 |

|||

|- |

|||

! 合計 |

|||

| 320,194 || 7,268 || 12,096,552 || 87,750 |

|||

|} |

|||

さらに、近年、トライアル(特に陪審トライアル)の減少が指摘されている<ref>フット (2007) 236-237頁。</ref>。連邦地方裁判所におけるトライアルの件数と、その新受件数に対する割合は次のようになっており、陪審トライアルは件数、割合ともに減少傾向にあることが窺われる<ref>{{cite web |url=http://www.uscourts.gov/judbususc/judbus.html |title=Annual Report of the Director 1997-2007 |publisher=Administrative Office of the United States Courts |accessdate=2008-09-28}} - 各年とも、民事新受件数はTable C-1、刑事新受件数はTable D-1(Cases)、トライアル件数はTable C-7による。</ref>。 |

|||

[[Image:Trials in US District Courts(Civil)_ja.JPG|350px|連邦地裁におけるトライアルの件数と割合(民事事件)]] |

|||

[[Image:Trials in US District Courts(Criminal)_ja.JPG|350px|連邦地裁におけるトライアルの件数と割合(刑事事件)]] |

|||

同様に、州裁判所でも陪審トライアルは減少傾向にある。州裁判所を対象とした調査によれば、刑事事件(23州のデータ)では、1976件から2002年までの間に、既済件数が急増する一方、陪審・裁判官ともにトライアル件数は減少し、うち重罪事件(13州のデータ)について見ると、1976年には既済件数に対するトライアルの件数の割合が約9%(陪審5.2%、裁判官3.7%)であったのに対し、2002年には約3%(陪審2.2%、裁判官1.0%)まで減少していた<ref>前掲Ostrom (2004) 12-15頁、26頁、28頁。</ref>。民事事件(22州のデータ)でも、事件数の増加に対しトライアルは減少し、うち一般事件(10州のデータ)について見ると、1992年に既済件数に対するトライアルの件数の割合が約6%(陪審1.8%、裁判官4.3%)であったのに対し、2002年には約5.6%(陪審1.3%、裁判官4.3%)となっている<ref>前掲Ostrom (2004) 17-22頁、27頁、29頁。</ref>。 |

|||

それでも、推計によれば、毎年約500万人のアメリカ人が陪審員候補者として裁判所に出頭し、うち約100万人が陪審員に選任されている。1999年に行われたアメリカ人1800人を対象とした調査では、24%が陪審員を経験したことがあると答えた。別の2004年の調査では、47%が陪審員を経験したことがあると答え、また多くが陪審制について肯定的な見方をしていることが分かった<ref>フット (2007) 238-239頁、{{cite web |url=http://www.abanet.org/media/releases/juryreport.pdf |title=Jury Service: Is Fulfilling Your Civic Duty a Trial? |year=2004 |filetype=PDF |author=Harris Interactive |accessdate=2008-09-28}}</ref>。 |

|||

== イギリスの陪審制 == |

|||

[[イギリス]]は三つの法域から成るが、三者に共通する特徴もある。特に、アメリカのような予備尋問 (voir dire) がなく、陪審員が質問を受けることなく選ばれる点が共通する。厳密にいえば、イングランドでは一部の事件では選別が行われてきたが、スコットランドの裁判所は陪審員についての審査を固く拒んできた。 |

|||

=== イングランド及びウェールズ === |

|||

==== イングランド及びウェールズの刑事陪審 ==== |

|||

国王裁判所 ([[:en:Crown Court|Crown Court]]) の刑事事件で、'''正式起訴犯罪'''([[:en:Indictable offence|indictable offence]]、国王裁判所に起訴しなければならない犯罪)、又は'''選択的起訴犯罪''' ([[:en:Hybrid offence|hybrid offence]]) で治安判事の審問の後に国王裁判所へ送られたものについては、陪審により審理される<ref>Sprack (2006) 18.01</ref>。治安判事は、選択的起訴犯罪について国王裁判所に送る権限があるが、治安判事が自ら裁判することを決定した場合でも、被告人は国王裁判所における陪審審理を選択する権利がある<ref>[[:en:Magistrates' Courts Act 1980|Magistrates' Courts Act 1980]], s.20</ref>。'''略式起訴犯罪''' ([[:en:Summary offence|summary offence]]) については、治安判事が裁判を行い、国王裁判所における陪審審理を受ける権利はない。21世紀に入って、国王裁判所での陪審審理に対するいくつかの例外が拡大された<ref>''Halsbury's Laws of England'' Vol.11(3) 1283. When juries are required.</ref>。 |

|||

ただし、国王裁判所でも、陪審に対する干渉(買収、威迫等)が疑われる事件では、陪審なしの審理が許される場合がある。これは、陪審に対する干渉について「現実的かつ差し迫った危険」を示す証拠があり、警察による保護をもってしても、干渉が行われる十分な可能性があり、かつ陪審なしの審理が正義にかなう場合に許される<ref>[[:en:Criminal Justice Act 2003|Criminal Justice Act 2003]], s.44; Criminal Justice Act 2003 (Commencement No 13 and Transitional Provision) Order 2006, SI2006/1835, art.2(b)(2006年7月24日現在)</ref>。その最初の適用例は2008年2月にあった<ref>{{cite news | last = O'Neill | first = Sean | title = Judge may sit alone in drugs case deemed too dangerous for a jury | work = The Times | date =2008-02-11 | url = http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article3346769.ece | accessdate = 2008-03-16 }}</ref>。 |

|||

2004年ドメスティック・バイオレンス処罰及び被害者法 ([[:en:Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004|en]]) 17条から20条には、[[ドメスティック・バイオレンス]]で訴追された被告人について、一部の訴因だけをサンプルとして陪審で審理し、有罪の場合には残りの訴因を裁判官のみで審理するという規定がある。これらの規定は2007年1月8日に施行された<ref>[http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/ukpga_20040028_en_1 Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004] (Commencement No 7 and Transitional Provision) Order 2006, SI2006/3423</ref>。 |

|||

また、被告人が、答弁で、前に同一犯罪で裁判を受け有罪判決又は無罪判決を受けたことを理由として[[一事不再理]]の申立てをした場合も、裁判官はその問題を陪審なしで判断する<ref>Criminal Justice Act 1988, s.122</ref>。 |

|||

==== イングランド及びウェールズの検死陪審 ==== |

|||

[[検死官]]は、(1)刑務所又は警察の留置場で人が死亡した場合、(2)警察官の職務執行に際し人が死亡した場合、(3)労働における健康と安全等に関する法律 ([[:en:Health and Safety at Work etc. Act 1974|en]]) に当てはまる死亡の場合、又は(4)人の死亡が公衆の健康若しくは安全に影響を及ぼす場合には、[[検死]]のため、陪審を召喚しなければならない<ref>Coroners Act 1988, s.8(3)</ref><ref>Lord Mackay of Clashfern (ed.) (2006) ''Halsbury's Laws of England'', 4th ed. reissue, vol.9(2), "Coroners", 979. 'Where jury is necessary.'</ref>。 |

|||

==== イングランド及びウェールズの民事陪審 ==== |

|||

1846年に、新しくできた州裁判所 ([[:en:County Court|County Court]]) で陪審なし審理が導入されるまでは、すべての[[コモン・ロー]]上の民事事件は陪審によって審理されていた。この新しい制度が成功をもって受け止められたことから、裁判官の清廉さと法制度の専門化が次第に認識されるようになったこともあって、1854年のコモン・ロー手続法で、[[高等法院]]王座部 ([[:en:Queen's Bench|Queen's Bench]]) における訴訟当事者が裁判官1名のみの審理を選べることとされた際も、それを受け入れる十分な素地があったといえる<ref name="hanly">Hanly (2005)</ref><ref name="TD290">''Ward v. James'' (1966) 1 QB 273, CA at 290 ''per'' Lord Denning</ref>。その後の80年間は、民事事件における陪審審理の利用は着実に減っていった<ref>''Ford v. Blurton'' (1922) 38 TLR 801, CA</ref>。 |

|||

1933年の司法行政(雑則)法<ref>Administration of Justice (Miscellaneous Provisions) Act 1933</ref>6条は、高等法院王座部における陪審審理の権利を次の事件に対して保障した。 |

|||

* [[詐欺]] |

|||

* 文書による[[名誉毀損]] |

|||

* 口頭による名誉毀損 |

|||

* 悪意訴追・誣告 |

|||

* 不法監禁 |

|||

* 誘惑 |

|||

* [[婚約]]破棄 |

|||

ただし、これらの事件を除いては、高等法院王座部で審理されるいかなる訴訟も、裁判所又は裁判官の裁量により、陪審で、又は陪審なしで審理することを命じることができるとされた。この法律は、事実上、上記の事件を除き、イングランド及びウェールズにおける民事陪審に終わりを告げるものであった。 |

|||

1966年の控訴院の判決で、デニング裁判官は、人身傷害の事件は損害の算定に技術的な専門知識と経験が必要であるため陪審審理にふさわしくないと判示した<ref>''[[:en:Ward v. James|Ward v. James]]'' (1966), 1 QB 273, CA</ref>。[[ロンドン地下鉄]]で発生したキングズ・クロスの火災 ([[:en:King's Cross fire|en]]) についての事件では、訴訟当事者が陪審審理を求めたが、事件の技術的な性格を理由に拒否された<ref>''Singh v. London Underground Ltd'' (1990), [[インデペンデント]]紙、1990年4月26日。</ref>。1998年の時点で、イングランドとウェールズで民事事件のトライアルのうち陪審によるものは1%未満であり、その多くが名誉毀損事件である。 |

|||

1981年最高法院法 ([[:en:Supreme Court Act 1981|Supreme Court Act 1981]]) 69条は、高等法院における審理に関する1933年法6条を改め、争点の中に(1)当事者に対する詐欺の訴え、又は(2)文書若しくは口頭による名誉毀損、悪意訴追・誣告、不法監禁に関する訴えがあると裁判所が認める場合にはトライアルを陪審により行わなければならないと定めた。ただし、トライアルに書面や金銭の計算や科学的調査、あるいは現場の調査が必要で、陪審により行うには不都合であると裁判所が考える場合には、この限りでないこととされた。 |

|||

==== 陪審員の数と評決 ==== |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|+ '''イングランド・ウェールズにおける陪審員の数''' |

|||

! 裁判所 !! トライアル開始時 !! 最少人数 !! 可能な多数決 !! 根拠 |

|||

|- |

|||

! 国王裁判所 |

|||

| 12 || 9 || 11-1, 10-2, 10-1, 9-1 || Juries Act 1974, s.17 |

|||

|- |

|||

! 高等法院 |

|||

|12 |

|||

|9 |

|||

|11-1, 10-2, 10-1, 9-1 |

|||

|Juries Act 1974, s.17 |

|||

|- |

|||

! 州裁判所 |

|||

|8 |

|||

|7 |

|||

|7-1 |

|||

|County Courts Act 1974, s.67; Juries Act 1974, s.17(2) |

|||

|- |

|||

! 検死裁判所 |

|||

|7~11 |

|||

|— |

|||

|少数意見が2名以内 |

|||

|Coroners Act 1988, s.8(2)(a), s.12 |

|||

|} |

|||

何らかの理由で陪審員が解任された場合も、最少人数の陪審員が残っている限りトライアルを続行することができる。裁判官は、陪審に対し全員一致の評決を求めるべきであり、何があっても、2時間10分が経過するまでは、多数決が可能であることを述べてはならない。これはもともと2時間であったが、陪審に、評議室に下がってから落ち着くための時間を与えるために延長された<ref>Sprack (2006) '''21.34'''-'''21.37'''</ref>。 |

|||

=== スコットランド === |

|||

[[スコットランド]]では、刑事陪審は15人、民事陪審は12人で構成される。刑事裁判では、評決が全員一致でなければならないという条件がかけられたことはなく、単純な多数決で決められる。陪審は、「証明なし」という特殊な評決を答申することができる。有罪の評決をするためには、仮に陪審員の数が病気などの理由で15人を下回った場合でも、少なくとも8人の賛成者が必要である。スコットランドの陪審には「評決不能」(hung jury) は認められておらず、どの結論にも十分な支持が集まらなかった場合は、無罪の評決として扱われる。 |

|||

=== 北アイルランド === |

|||

[[北アイルランド]]では、陪審裁判の役割はおおむねイングランド、ウェールズと同じである。もっとも、[[テロリスト]]であるとされる者の犯行については、陪審裁判ではなく裁判官のみの裁判所(ディプロック・コート)で行われた。これは[[アイルランド独立戦争]]の間に陪審に対する脅迫が多く行われたことによる。安全面の改善に伴い、ディプロック・コートは[[2007年]]に廃止されることとなった。 |

|||

== その他の国における現行の陪審制 == |

|||

; カナダ |

|||

: [[カナダ]]では、18世紀半ば、イギリスの植民地となってから陪審制が導入された。[[1892年]]に制定された刑法典において、重大事件について陪審審理を受ける権利が承認された<ref>{{cite web |url=http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/column1_ca.html |title=世界各国の市民参加制度:カナダの陪審制度 |author=[[日本弁護士連合会]] |accessdate=2008-09-30 }}</ref>。 |

|||

; 韓国 |

|||

: [[大韓民国|韓国]]では、2008年から、重大犯罪のうち被告人が希望した事件を対象に、陪審制に参審制を組み合わせた[[国民参与裁判制度]]を実施している。陪審員のみで評議を行い、原則として全員一致で評決を行うが、意見が分かれた場合は裁判官と協議の上、多数決で評決を行う点、裁判官は陪審の評決と異なる判決を言い渡すことができる(その場合は判決書に理由を記載する)点など、伝統的な陪審制とは異なる特徴がある<ref>{{cite news |url=http://www.asahi.com/special/080201/TKY200802270042.html |title=韓国「市民が参加」間近 試行、日本関係者も注目 |publisher=朝日新聞 |date=2008-01-30 |accessdate=2008-09-30 }};なお、ジュリスト1295号147頁。</ref>。 |

|||

; デンマーク |

|||

: [[デンマーク]]では、陪審制と参審制が併用されており、重大事件は裁判官3名と陪審員12名の陪審制で審理されるのに対し、軽罪事件のうち[[自白]]事件は裁判官1名で、否認事件は裁判官1名と参審員2名の参審制で審理が行われる<ref>{{cite web |url=http://www.jlf.or.jp/jlfnews/vol9_4.shtml |title=北欧の「当事者主義の参審制」に学べ |author=佐藤博史 |publisher=財団法人日弁連法務研究財団 |year=2001 |accessdate=2008-09-30 }}</ref>。 |

|||

; ロシア |

|||

: [[ロシア]]では、[[1864年]]に[[アレクサンドル2世]]により陪審制が導入されたが1917年に廃止され、人民参審制が行われていた。1993年に一部地域で陪審制が復活した後、[[2003年]]年に全地区へ拡大するとともに、参審制は廃止された<ref>{{cite web |url=http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/column1_ru.html |title=世界各国の市民参加制度:ロシアの陪審制度 |author=[[日本弁護士連合会]] |accessdate=2008-09-30 }}</ref>。 |

|||

== 日本の陪審制 == |

|||

[[Image:Old Jury court at the Tokyo District Court.JPG|thumb|250px|東京地方裁判所にあった陪審法廷]] |

[[Image:Old Jury court at the Tokyo District Court.JPG|thumb|250px|東京地方裁判所にあった陪審法廷]] |

||

日本では[[1923年]](大正12年)に[[陪審法]]が制定され、[[1928年]](昭和3年)から陪審制度が導入された。陪審員は12人で、陪審員の資格として30歳以上の男子で、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要であった。事件は[[法定刑]]が[[死刑]]又は[[無期懲役]]になる刑事事件に限定している。 |

|||

日本では、昭和3年([[1928年]])から昭和18年([[1943年]])までの間、[[陪審法]]<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T12HO050&H_RYAKU=1&H_CTG=11&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 陪審法](総務省法令データ提供システム)</ref>の下に刑事事件で陪審制が行われたが、昭和18年以来、同法は施行停止されている。 |

|||

この法律では、当事者<!--原告? 被告?-->が陪審制によるかどうか選択できる。 |

|||

なお、陪審制はかつての米軍占領下の沖縄でも行われた。 |

|||

しかし、裁判官が陪審員の答申に拘束されないこと、陪審を選択した場合は控訴できず上告のみしかできない[[二審制]]だったこと、などによる制度上の不備から、国民の陪審に対する信頼が得られず、陪審を辞退したり、請求を取り下げる例が多かった。 |

|||

=== 沿革 === |

|||

また、制度維持に多額の費用を要し、戦争の遂行に支障を来たす恐れがあったため、[[1943年]](昭和18年)に「陪審法ノ停止ニ関スル法律」によって陪審制が停止されることになる。同法は附則において「[[太平洋戦争|今次ノ大戦]]終了後再施行する」と明文規定されていたが、未だに再施行されないまま今日に至っている。 |

|||

明治42年([[1909年]])の第26回[[帝国議会]]において、[[立憲政友会]]議員から「陪審制度設立ニ関スル建議案」が提出され、衆議院を通過したが、このときは陪審制は成立を見なかった。 |

|||

その後、[[大正デモクラシー]]運動が高揚する中、大正7年([[1918年]])に[[原内閣]]が成立すると、原は陪審制度導入に着手し、[[司法省]]に置かれた陪審法調査委員会において法案が起草された<ref>原が陪審制を導入しようとした動機については、世論の要求する普通選挙を阻止する一方、それに代わる政治的効果を陪審制に求めたとの指摘がされている(三谷太一郎『近代日本の司法権と政党』塙書房、昭和55年、166頁)。</ref>。しかし、[[枢密院]]は、裁判官の資格を持たない者の裁判関与を認める陪審制は[[明治憲法]]24条に違反するなどと主張して、陪審の評決が裁判官を拘束しないこととするなどの大幅な修正を求めた。結局、原内閣を継いだ[[高橋内閣]]がこれらの修正を受け入れ<ref>吉田健「国民の司法参加(下)」調研室報1979-3、朝日新聞社調査研究室、昭和54年、69頁</ref>、大正12年([[1923年]])の第46回帝国議会において'''陪審法'''(大正12年4月18日法律第50号。以下条数のみを記載する。)が成立し、昭和3年([[1928年]])10月1日から施行された。 |

|||

この法律によって'''484件'''が陪審で裁かれ、うち'''81件'''に[[無罪]]判決が出た。 |

|||

=== 対象事件 === |

|||

陪審に使用された法廷は戦後次々と取り壊されており、現在は[[京都地方裁判所]]の「15号法廷」が[[立命館大学]][[末川記念会館]]、[[横浜地方裁判所]]の「特号法廷」が[[桐蔭横浜大学]]にそれぞれ移築され保存されているのみである。 |

|||

[[法定刑]]が[[死刑]]又は無期[[懲役]]・無期[[禁錮]]に当たる刑事事件については原則として陪審の評議に付すこととされ(2条、'''法定陪審事件''')、長期3年を超える有期懲役・禁錮に当たる事件で、[[地方裁判所]]の[[管轄]]に属するものについては、被告人が請求したときには陪審の評議に付すこととされた(3条、'''請求陪審事件''')。この請求陪審は、日本独自の制度であった。 |

|||

もっとも、被告人が[[公判]]又は公判準備において公訴事実を認めた場合は、陪審の評議に付することはできないとされた(7条)。また、被告人は、法定陪審事件であっても陪審を辞退することができ、請求陪審事件でいったん陪審を請求した後でも検察官の陳述の前であれば請求を取り下げることができた(6条)。 |

|||

近い将来、[[司法制度改革]]で[[裁判員制度]]が導入される予定になっている。現行[[裁判所法]]第3条3項は刑事事件の陪審制を妨げてはいない。 |

|||

なお、法定陪審事件・請求陪審事件の要件を具備する場合でも、(1)[[大審院]]の特別権限に属する罪、(2)皇室に対する罪、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、騒擾の罪、(3)[[治安維持法]]の罪、(4)軍機保護法、陸軍刑法又は海軍刑法の罪その他軍機に関し犯した罪、(5)法令によって行う公選に関し犯した罪については、陪審裁判の対象としないこととされた(4条、'''陪審不適事件''')。 |

|||

また、かつての米軍占領下の沖縄でも行われた。 |

|||

=== 陪審員 === |

|||

陪審員は12人で(29条)、陪審員の資格としては、30歳以上の男子で、直接国税3円以上を納めており、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要であった(12条)。 |

|||

=== 陪審裁判の手続 === |

|||

陪審事件については、公判前に公判準備期日の手続が行われ(35条)、被告人を尋問した上(42条)、証人尋問等の証拠調べの決定が行われた(43条)。この時点で被告人が事実に間違いない旨陳述すれば、陪審は中止され、通常の審理に移行した(51条、7条)。 |

|||

公判期日には陪審員候補者名簿から抽選で選ばれた36人の陪審員を呼び出した(27条、57条)。その中から検察官と被告人は理由なく[[忌避]]することができ(64条、65条4項)、忌避されなかった者の中から12人が陪審員となった(67条)。 |

|||

その後、公判手続が行われ、裁判長による陪審員の心得の諭告(ゆこく)、陪審員の[[宣誓]](69条)、検察官による被告事件の陳述、被告人尋問、[[証拠調べ]]、[[論告]]・[[弁論]](76条)、裁判長の陪審に対する[[説示]]、犯罪構成事実の有無についての問い(77条)と進行した。陪審は、裁判長から「問書」を受け取ると、評議室に入り(81条、82条)、評議の上、「然り」又は「然らず」との答申をすることとされた(88条)。犯罪構成事実を肯定するには陪審員の過半数の意見によることが必要であった(91条)。評議が終わるまでは、裁判長の許可がなければ評議室から出たり他人と話をしたりすることができず、公判が数日にまたがる場合は裁判所に設置された陪審員宿舎に宿泊しなければならなかった(83条、84条)。 |

|||

裁判所は、陪審の[[有罪]]の答申を採択する場合には、[[情状]]に関する事実の尋問・証拠調べ<ref>情状に関する事実の尋問・証拠調べは、陪審の答申後に行うこととされていた(大審院昭和4年10月19日判決・刑集8巻537頁)。</ref>、第2次の論告・弁論(96条)を経た上、法令を適用して有罪の言渡しをし(97条2項)、[[無罪]]の答申を採択する場合には無罪の言渡しをする(同条3項)。しかし、裁判所は、陪審の答申を不当と認めるときは、他の陪審の評議に付すること('''陪審の更新''')ができた(95条)。 |

|||

陪審の答申を採択して事実の判断をした[[判決]]に対しては、[[控訴]]をすることはできなかった(101条)。なお、[[大審院]]への[[上告]]はできた(102条)。 |

|||

=== 陪審制の停止 === |

|||

多額の陪審費用が被告人の負担とされることが多かったこと<ref>利谷信義「日本の陪審法-その内容と実施過程の問題点-」自由と正義35巻13号、昭和59年</ref>、陪審を選択した場合は控訴によって事実認定を争うことはできなかったことなどから、被告人が法定陪審事件で陪審を辞退したり、請求陪審事件でいったん陪審を請求しても請求を取り下げる例が多かった<ref>昭和3年から昭和17年までの間に、法定陪審事件2万5097件のうち、実際に陪審に付されたのは448件、請求陪審事件で請求があった43件のうち、実際に陪審に付されたのは12件であった(岡原昌男「『陪審法ノ停止ニ關スル法律』に就て」法曹会雑誌21巻4号、昭和18年、16頁)。</ref>。裁判官が陪審員の答申に拘束されないこと(陪審の更新)も、陪審制の意義を骨抜きにするものであった。 |

|||

また、制度維持に多額の費用を要し、戦争の遂行に支障を来たすおそれがあったため、昭和18年([[1943年]])4月1日に「陪審法ノ停止ニ関スル法律」<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%86%90%52%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S18HO088&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 陪審法ノ停止ニ関スル法律](総務省法令データ提供システム]</ref>によって陪審制が停止されることになった。同法は附則3項において「[[太平洋戦争|今次ノ戦争]]終了後再施行スル」と規定していたが、未だに再施行されないまま今日に至っている。 |

|||

この制度によって484件が陪審に付され(うち24件は陪審の更新によるもの)、うち81件に無罪判決が出た。 |

|||

<!-- |

|||

=== 復活運動と裁判員制度 === |

|||

--> |

|||

なお、現行[[裁判所法]]3条3項は刑事事件の陪審制を妨げていないが、[[司法制度改革]]において、陪審制の復活ではなく[[裁判員制度]]の導入が選択され、同制度が平成21年([[2009年]])5月21日から施行されることになっている。 |

|||

=== 法廷 === |

|||

陪審に使用された法廷は戦後次々と取り壊されており、現在は[[京都地方裁判所]]の「15号法廷」が[[立命館大学]][[末川記念会館]]、[[横浜地方裁判所]]の「特号法廷」が[[桐蔭横浜大学]]にそれぞれ移築され保存されているのみである。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

==参考文献== |

==参考文献== |

||

アメリカの陪審制に関して |

|||

* {{cite book |和書 |author=浅香吉幹 |title=アメリカ民事手続法 |series=アメリカ法ベーシックス |publisher=[[弘文堂]] |year=2000 |id=ISBN 4-335-30106-5 }} |

|||

* {{cite book |和書 |author=樋口範雄 |title=アメリカ契約法 |series=アメリカ法ベーシックス |publisher=弘文堂 |year=1994 |id=ISBN 4-335-30101-4 }} |

|||

* {{cite book |和書 |author=平野晋 |title=アメリカ不法行為法:主要概念と学際法理 |publisher=中央大学出版部 |year=2006 |id=ISBN 4-8057-0719-4 }} |

|||

* {{cite book |和書 |author=ダニエル・H・フット |others=溜箭将之訳 |title=名もない顔もない司法:日本の裁判は変わるのか |publisher=NTT出版 |year=2007 |id=ISBN 4-7571-4169-8 }} |

|||

* {{cite book |和書 |author=丸山英二 |title=入門アメリカ法 |publisher=弘文堂 |year=1990 |id=ISBN 4-335-35096-1 }} |

|||

* {{cite book |first=Wayne R. |last=LaFave |coauthor=Jerold H. Israel, Nancy J. King |title=Principles of Criminal Procedure: Post-Investigation |series=Concise Hornbook Series |publisher=Thompson/West |year=2004 |language=英語 |id=ISBN 0-314-15214-8 }} |

|||

イギリスの陪審制に関して |

|||

* {{cite book | first=John |last=Sprack | year=2006 | edition=11th ed. | title=A Practical Approach to Criminal Procedure | publisher=Oxford University Press | location=Oxford | id=ISBN 0-19-929830-0 }} |

|||

* Lord Mackay of Clashfern (ed.) (2006) ''Halsbury's Laws of England'', Vol.11(3) 4th ed. 2006 reissue, "Criminal Law, Evidence and Procedure", 19(5) 'Trial of indictments: The jury' |

|||

日本の陪審制に関して |

|||

* 最高裁判所事務総局『我が国で行われた陪審裁判-昭和初期における陪審法の運用について-』([[司法協会]]、平成7年) |

|||

*[[朝日新聞]]「孤高の王国」取材班『孤高の王国裁判所』(朝日文庫、1994年)ISBN 4-02-261058-1 、単行本([[朝日新聞社]]、1991年) |

*[[朝日新聞]]「孤高の王国」取材班『孤高の王国裁判所』(朝日文庫、1994年)ISBN 4-02-261058-1 、単行本([[朝日新聞社]]、1991年) |

||

== 外部リンク == |

|||

==関連項目== |

|||

* [http://www.abanet.org/jury/moreinfo/dialogue.html Dialogue on the American Jury] - アメリカ法律家協会 ([[:en:American Bar Association|ABA]]) による解説(英語) |

|||

*[[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]](裁判員法) |

|||

* [http://usinfo.state.gov/products/pubs/rightsof/jury.htm RIGHTS OF THE PEOPLE: Trial by Jury] - [[アメリカ合衆国国務省]]による解説(英語) |

|||

*[[陪審法]] |

|||

* [http://www.bartleby.com/65/ju/jury.html The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition](英語) |

|||

*[[裁判員制度]] |

|||

*[[矢口洪一]] |

|||

*[[12人の優しい日本人]] |

|||

*[[十二人の怒れる男]] |

|||

*[[帝都の夜明け]] |

|||

{{law-stub|はいしんせい}} |

|||

==関連項目== |

|||

[[Category:司法|はいしんせい]] |

|||

* [[大陪審]] |

|||

* [[陪審員の選任]] |

|||

* [[陪審法]](日本) |

|||

* [[裁判員制度]] - [[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]](裁判員法) |

|||

* [[十二人の怒れる男]] - アメリカにおける刑事陪審のありさまを描いた映画 |

|||

* [[12人の優しい日本人]] |

|||

{{DEFAULTSORT:はいしんせい}} |

|||

[[Category:司法]] |

|||

[[de:Gerichtsverfahren]] |

[[de:Gerichtsverfahren]] |

||

[[en:Jury_trial]] |

[[en:Jury_trial]] |

||

[[nl:Juryrechtspraak]] |

|||

[[ru:Суд присяжных]] |

|||

[[fi:Oikeudenkaynti]] |

|||

2008年10月9日 (木) 04:32時点における版

陪審制(ばいしんせい)とは、一般市民(成人男女)から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)が、刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加し、裁判官の加わらない評議によって事実認定と法の適用を行い、裁判の結論を決める司法制度である。現在は主に、アメリカやイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。

概説

陪審には、刑事事件で被疑者を起訴するか否かを陪審員が決定する大陪審(だいばいしん、grand jury、起訴陪審とも)と、陪審員が刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する小陪審(しょうばいしん、petit jury、審理陪審とも)がある。大陪審・小陪審の名称は、大陪審の方が小陪審よりも構成人数が多いことによる(伝統的に、大陪審は23人、小陪審は12人)。一般に陪審という場合は小陪審のことを指す(以下、#歴史の項を除いては、小陪審のみについて記述する)。

陪審員(上記のとおり伝統的には12人だが詳細は各国の項参照)は、一般市民から無作為で選ばれ、刑事事件や民事事件の審理に立ち会った後、陪審員のみで評議を行い、結論である評決を下す(→#一般的な陪審審理の手続及び各国の項参照)。このような陪審制はイギリスで古くから発展し、アメリカ等に受け継がれたものである(→#歴史)。

アメリカでは、連邦や各州の憲法で刑事陪審及び民事陪審が保障されており(→#アメリカの刑事陪審、#アメリカの民事陪審)、全事件数から見れば一部であるとはいえ、年に9万件以上の陪審審理が行われている(→#統計)。イギリスでも、刑事陪審が行われているが、現在、民事陪審はほとんど行われていない(→#イギリスの陪審制)。その他、オーストラリア、カナダ、韓国、デンマーク、ニュージーランド、ロシア等で陪審制が行われている(→#その他の国における現行の陪審制)。

類似の制度として、参審制や、日本で実施される裁判員制度があるが、陪審制は裁判官が加わらず陪審員のみで事実認定と法の適用を行う点でこれらと異なる(→#類似の制度)。

日本でも戦前に刑事陪審が実施されたが、昭和18年(1943年)に施行停止されたまま現在に至っている(→#日本の陪審制)。

一般的な陪審審理の手続

陪審員の数は、伝統的には12人であるが、法域(国や州)[1]によって、これより少ない人数としているところもある。陪審員は、一般市民の中から無作為で選任され、宣誓の後、法廷の中に設けられた陪審員席に着席して審理に立ち会う。

陪審員の参加する審理においては、裁判官は法廷を主催して訴訟指揮(異議の裁定など)を行い、陪審員が偏見を与えられたり、不適切な証拠が法廷に持ち込まれたりすることを防ぐ。そして、裁判官は、審理が終わった段階で、陪審員に、どのような法が適用されるべきかという詳細な説示 (instruction, charge) を行う。陪審は、法廷に提出された証拠と、裁判官の説示を踏まえ、事実認定とその事実に対する法の適用の双方について密室で評議した上で、評決 (verdict) を答申する。民事陪審では、例えば被告の責任の有無だけでなく損害賠償額についても評決を答申する。刑事事件では、陪審が有罪・無罪を答申し、有罪の場合の量刑については裁判官が決定するのが原則である。評決は、伝統的に全員一致であることが必要であるが、現在では、法域によって特別多数決(11対1や10対2など)を認めるところもある。陪審員の意見が分かれ、全員一致や特別多数決の条件を満たさない場合は評決不能 (hung jury) となり、新たな陪審の選任から裁判をすべてやり直す必要がある法域が多い。

評決が出た場合、裁判官は、その評決に従って判決を下す。ただし、陪審員の判断が証拠を無視した著しく不適切なものであると判断したときに、裁判官が、陪審員の判断によらず判決を下すことができる場合がある(後述#アメリカの民事陪審における「法律問題としての判決」など)。

類似の制度

- 参審制

- 陪審員だけが事実認定を行う陪審制と異なり、職業裁判官と一般市民(参審員)がともに審理・評議を行う制度を参審制(さんしんせい)と呼ぶ。以下に挙げるようなヨーロッパの国々で採用されている。参審員は、事件ごとに選ばれる陪審員と異なり、任期制である[2]。

- ドイツでは、原則としてすべての刑事事件について、5年間の任期で市民の中から選任された参審員と職業裁判官(地方裁判所では参審員2名と裁判官3名、区裁判所では参審員2名と裁判官1名)が共に評議し、有罪・無罪の判断及び量刑の双方について判断する[3]。

- フランスの重罪院 (Cour d'assises) では、陪審員9人(控訴審では12人)が職業裁判官3人とともに審理する制度が採用されている。フランスでは「陪審制」と呼ばれているが、制度の実質は参審制である[4]。

- 裁判員制度

- 日本で2009年(平成21年)5月21日から施行される裁判員制度は、原則として一般市民から選ばれた裁判員6名と職業裁判官3名による合議体により、一定の重大な刑事事件の審理を行い、事実認定及び量刑を判断するものであり、参審制に近い制度である。ただし、裁判員が事件ごとに選ばれる点では参審制と異なる[6]。

歴史

陪審の起源は、少なくとも9世紀初頭のフランク王国で、国王の権利を確認するために地域の重要な者に証言させた制度に遡ることができるとされ、その後、ノルマン・コンクエスト(11世紀)を経てイングランドに伝えられた。イングランド王ヘンリー2世(12世紀)は、司法制度に対する国王の支配を及ぼすために陪審を利用したと言われる[7]。ヘンリー2世は、土地と相続の争いを解決するためにアサイズ (assize) という訴訟類型を設けた。そこでは、12人の自由かつ法律上の資格のある男性12人が集められ、宣誓の下、誰が真の所有者ないし相続人であるかについて自らの知識を述べた。これは今日の民事陪審の原型といえる。ヘンリー2世は、刑事裁判でも、1166年の法律において、後の大陪審に当たる訴追陪審を創設し、法律上の資格のある男たちに、宣誓の下、犯罪について疑わしい人物を誰か知らないか報告させた。当時、こうして訴追された者は神明裁判にかけられていた[8]。

1215年のマグナ・カルタでは、同輩から成る陪審の判決によるのでなければ処罰されないという権利が宣言された(39条)。これは、貴族が王権を制限するためにジョン王に認めさせたものであった[9][10]。同じころ、教会が聖職者の神明裁判への参加を禁じ、神明裁判を行うことが難しくなったことから、それに代わるものとして陪審による審理が広がっていった[11]。

そのころの陪審の役割は、まだ、証人として自らの知識を述べるというものであった。証拠に基づいて事実認定を行うという現代的役割を担うようになったのは、14世紀ないし15世紀になってからである。もっとも、その後も、17世紀ころまでは、陪審員は法廷に現れた証拠のほかに個人的な知識に基づいて評決を下すことができ、その点で中立性は強く要求されていなかった[12]。

17世紀ころには、陪審は被告人にとって、苛酷な刑罰からの防護壁という重要な位置付けを与えられるようになった。古くからのイングランドの刑罰は、重罪事件で有罪になればほとんどが死刑に処せられていたが、中世から18世紀にかけての裁判記録には、陪審員が多くの重罪事件の被告人を無罪としたり、烙印や鞭打ち程度で済む、より軽い罪としたりしたことが記されている[13]。

アメリカも、植民地時代からイギリスの陪審制を継受し、13邦ともに憲法で陪審制を保障していた[14]。アメリカ植民地では、陪審制は、イギリスの圧制に抵抗する手段としての役割を果たした。1735年には、植民地の総督に対する批判的記事により文書煽動罪で起訴された出版者のジョン・ピーター・ゼンガー (en) に、事実関係に争いがなかったにもかかわらず、ニューヨークの陪審が無罪評決を下した。また、イギリスは、植民地の貿易を支配するため、植民地を出入りする商品はイギリスの船舶で運ばなければならないなどとする航海条例に基づく取締りを行ったが、陪審はしばしば無罪評決を出した。これに対し、イギリスは陪審審理を用いない特別裁判所を設置したが、これに対する不満も、アメリカ独立戦争に向かう一つの要因となった。アメリカ独立宣言でも、イギリス国王が「多くの事件で、陪審による審理の利益を奪ったこと」を非難している[15]。

1788年に発効したアメリカ合衆国憲法では、刑事陪審が保障された(3条2節3項)。このとき民事陪審の保障が入らなかったのは、陪審が地元の訴訟当事者に有利に判断しがちであるということが懸念されたためであるが、民事陪審の保障に対する州の要求は強く、1791年の憲法修正条項(権利章典)で刑事陪審及び民事陪審の権利が保障された(修正6条、7条)。同時に、大陪審も保障された(修正5条)[16]。

当初は、陪審員になることができるのは十分な資力のある白人男性に限られていたが、1868年に憲法修正14条が批准された後、連邦最高裁は陪審員の資格を白人男性に限る州法は修正14条の平等保護条項に違反するとして、人種による差別を禁止した[17]。ただ、その後も、陪審員選任の過程で黒人が排除されるという実態は根強く残った。女性も、1920年に選挙権が付与されたものの、男性と平等の条件で陪審員を務めることができるようになったのは1975年になってからであった[18]。

陪審制をめぐる問題

陪審制の意義

陪審制には、以下のような意義があると考えられている。

- 市民の常識や価値観の反映

- 例えば、民事事件における被告の責任の有無や損害賠償額についての判断、刑事事件における「正当防衛」や「合理的疑い」といった法概念の適用に際して、陪審は社会の感覚を示すことができると指摘されている[19]。

- 権力や体制に対する抑制機能

- 前述のとおり、歴史的に、陪審制は権力の濫用に対する防護壁としての位置付けが与えられてきた。

- アメリカの連邦最高裁も、後述の判決(ダンカン判決)の中で、刑事陪審の意義について、「被告人に、同輩によって構成される陪審による審理を受ける権利を与えることは、被告人に、不正な、あるいは熱心すぎる検察官や、(検察官に)迎合的な、あるいは偏った、あるいは常識外れの裁判官に対する貴重な防護壁を与えることとなる」と説明している[20]。

- 後述の#陪審による法の無視も、このような役割の最も顕著な例として位置付ける見方がある[21]。

- 参加型民主主義

- アメリカでは、陪審制は民主主義の実現にとって重要であると考えられている。アレクシス・ド・トクヴィルも、著書『アメリカの民主政治』で、陪審制を人民による統治を確立するための重要な方法と位置付けている[22]。

- 市民に対する教育的効果

- 陪審制は、参加した市民に対し司法制度について学ぶ機会を与えるだけでなく、陪審審理を題材としたテレビ番組や映画などを通して、一般市民の司法制度への理解を広める効果があると指摘されている[23]。

- 裁判の迅速化

- 陪審制の副次的効果として、集中審理により短期間で結論を出すことになり、裁判の長期化が避けられるという利点がある。

陪審制に対する批判

一方、陪審制に対しては、陪審の事実認定能力・法適用能力に対する疑問や、陪審制にかかるコストの面から、次のような批判がある[24]。

- 陪審員の持つ偏見

- 陪審審理は、陪審員の感情や偏見に左右されやすく、地域感情や歴史的経緯などの点で「よそ者」、「嫌われ者」が不利になることも否定できないとの批判がある[25]。

- このような批判に対し、特に無意識の潜在的な偏見については、一概に裁判官よりも陪審の方が偏見にさらされやすいとはいえないとの指摘もされている[26]。

- なお、1966年に発表された大規模な調査では、裁判官に対し、陪審の判断について自分であればどのように判断したかを回答してもらったところ、裁判官と陪審の判断が一致する率は、刑事・民事事件ともに75%を超える割合であった。意見が分かれる場合には、刑事事件では陪審の方が無罪に傾く傾向が見られたが、民事事件では有意な傾向は見られなかった。この結果については、意見が分かれるのは事実認定が難しく裁判官でも判断が微妙な事件ではないか、また陪審の方が「合理的疑いを超える証明」について高い要求をしているからではないかといった指摘がされている[27]。

- 法適用能力に対する疑問

- 法律の適用(当てはめ)は、法律家こそが最も訓練を受けている分野であるにもかかわらず、それを陪審員に任せてしまうことには問題があるとの指摘がある。例えば、不法行為の領域では、過失の有無の判断に当たって、事故を防止するための費用と防止策によって得られる便益(事故によって発生し得る損失や事故が発生する確率)とを比較すべきであるにもかかわらず、陪審員はそれを理解できず、個人対企業の不法行為訴訟では、原告の被害と被告の富裕さに突き動かされて、陪審員はあらゆる原告の被害を補償してあげようとしてしまうと批判されている[28]。

- 裁判のパフォーマンス化

- 弁護士は、陪審員の同情を引いたり心証を良くしたりするために、しばしば劇的な弁論を行うため、弁護士のパフォーマンスではないかとの批判もされている[29]。

- もっとも、パフォーマンスといっても必ずしもテレビドラマや映画のような派手な振る舞いと同じものではなく、論理的かつ理解しやすい形で弁論を組み立て、陪審員を説得する技術が重視されているのではないかとの指摘もされている[30]。

- また、実証的研究に基づくと、陪審の判断が弁護士の巧拙によって左右されたと考えられるのは多くとも0.25%程度であるとの指摘がされている[31]。

- 陪審審理にかかるコスト

- 陪審員に対して支払われる日当・交通費[32]だけでなく、陪審員の召喚・選任手続からトライアル・評決に至るまでの過程で少なからぬコストがかかるという批判がある[33]。

- また、陪審員の側でも、仕事や学業に影響が出るというデメリットがある。

アメリカでも、陪審制に対する様々な批判があるが、陪審制へのアメリカ市民の信頼度は、弁護士、裁判官、連邦議会、連邦最高裁判所に対する信頼度よりも高く、陪審制の廃止論は強くない[34]。

陪審による法の無視

陪審が事実認定と法の適用を行う際、その前提となる法は裁判官の説示に従うこととされている[35]。しかし、陪審の評決は、結論のみを示し、そこに至る理由を示さない一般評決が原則であるため(ただし#アメリカの民事陪審では個別評決もある)、陪審が故意に法を無視した評決を下すことが事実上可能である。これを陪審による法の無視(法の無効化とも訳す。jury nullification)という。典型的なのが、被告人の有罪を立証する証拠が十分あるにもかかわらず、その行為を処罰する法自体が正義に反すると陪審が考えた場合に、無罪の評決を出すような場合である。例えば、前記のジョン・ピーター・ゼンガー事件、禁酒法時代にアルコール規制法違反で訴追された被告人に無罪評決が多く出された例、黒人や公民権運動の関係者に対する殺害等で訴追された白人至上主義者に、全員白人の陪審が無罪評決を出した例などが挙げられている[36]。

陪審による法の無視は、民事・刑事いずれでも起こり得るが、特に刑事事件で陪審が十分な証拠にもかかわらず無罪評決を下した場合、英米法では二重の危険の禁止[37]により検察官の上訴は許されないので、上級審が法適用の誤りを理由に再審理を命じるなどして訂正する手段がない[38]。

陪審による法の無視については、法律問題への陪審による不当な介入であり、当然許されないという否定的な見方と、一般市民の価値観を反映することも法の健全な発展・改革にとって意味があるという肯定的な見方がある[39]。中には、陪審には悪法を無視する権限があるとして、積極的にこれを呼びかける団体もある[40]。

アメリカの連邦最高裁の判決には、「陪審は、過酷な法を執行することを拒否することにより、より高次の正義を与えることもできる」という、陪審による法の無視を想定した表現もある[41]。一方、連邦控訴裁判所の判決には、「陪審による法の無視は、説示された法を適用するという陪審員の宣誓に違反するものである」として、法の支配の観点から、陪審による法の無視は望ましくなく、陪審員が証拠の有無にかかわらず無罪としようとしていることが分かった場合には裁判官はその陪審員を解任できるとの判断を示したものがある[42]。少なくとも、陪審が法を無視することができるということを、裁判官が説示の際に述べるのは不適当であるという考え方が一般的である[43]。

陪審と報道

陪審員が個人の知識をもとに裁判を行っていた古くの陪審とは異なり、現代の陪審は法廷に現れた証拠のみによって判断しなければならず、中立公平性が強く要求される。しかし、トライアル前やトライアル中の報道によって将来の陪審員又は現在の陪審員に偏見が与えられると公平な審理が妨げられるので、報道による陪審への影響をいかに防ぐかが問題となる。

イギリスでは、評決が下されるまでの間、事件に関する報道を厳しく制限することにより、陪審への影響の防止を図っている[44]。

アメリカでも、連邦最高裁は、関係者から事件に関する様々な情報がマスメディアに流された事案で、被告人の公平な審理を受けるというデュー・プロセスの権利が侵害されていると判断し、裁判官は適切な措置を取るべきであったとした[45]。しかし、一方で、報道の自由(憲法修正1条)の観点から、マスメディアに対する報道規制には、厳しい憲法上の制約が課せられている。連邦最高裁は、1976年の判決で、マスメディアに対する報道禁止は表現に対する事前規制であることから、厳格な審査基準で合憲性が審査されるとしている[46]。したがって、このような報道禁止が憲法上許されることはほとんど考えられないとされる[47]。また、被告人の前科や、まだ証拠能力を認められていない被告人の自白などを報道することに刑事罰を科す事後規制も、厳格な審査基準で審査される[48]。さらに、報道による将来の陪審員に対する影響を防ぐために予備審問等のトライアル前の手続を非公開にすることも、予備審問手続へのアクセスには憲法修正1条の権利が及ぶため、限られた場合にしか認められない[49]。

したがって、アメリカでは、報道による偏見の流布を防ぐための方法としては、弁護士や検察官のマスメディアに対する発言を制限する法曹倫理規定が大きな役割を果たしている。ほとんどの州では、アメリカ法律家協会 (ABA) が作成した法曹倫理模範規定の三つのバージョンのいずれかを採用している。これは、記者会見やインタビューなど、弁護士の法廷外でのメディアに対する発言を規制するものであり、これに違反すると懲戒処分を受けることとなる。連邦司法省でも、検察官を含む職員を対象に同様のルールを定めている[50]。

また、偏見を及ぼすような報道がされた場合に、陪審に偏見を持ち込まないため、次のような手段が用意されている。

- 法廷地の変更

- 報道による影響を受けていない地域へ事件を移送するもの。もっとも、小さい州などでは報道の影響が州全体に広まってしまい意味がない場合もある。

- 陪審員候補者団の変更

- 一部の州では、法廷地はそのままで、陪審員候補者団を他の地域から選ぶことができる制度が設けられているところもある。

- 延期続行

- 報道の影響が一時的で、一定期間内に収まると思われる場合には、訴訟手続を延期続行することもあり得る。

- 陪審員の選任過程における審査

- 陪審員の選任過程における予備尋問と、それに基づく忌避の手続は、報道による影響を受け公平な裁判ができない陪審員候補者を取り除く役割を果たしている。

- 陪審員の報道等への接触禁止

- 陪審員は、選任された後は、評決に至るまで、事件に関する報道を見聞きしないよう求められる。

- 陪審員の隔離

- 評議が1日で終了しない場合、報道が過熱しているような一部の刑事事件では、陪審員が隔離され、ホテルへの宿泊や他者との接触の禁止を命じられることもある。トライアル期間中を通じて隔離されることはほとんどないが、評議中に隔離されることは場合によってあり得る。なお、O・J・シンプソン事件では陪審は8か月半の間隔離されたが、これは極めて例外的な場合である[51]。

英米法に与えた影響

陪審制は、イギリスにおいてコモン・ロー(英米法)とともに長年発展してきたことから、陪審制がコモン・ローに与えた影響は大きい。主に手続面では、次のような点が指摘されている[52]。

- 陪審員にも分かるように、法が極端に難しくなることが防がれた。

- 陪審員の負担軽減のため、集中審理が行われるようになった。

- 後述のサマリ・ジャッジメントのように、陪審審理を不必要に行わないために争点を絞り込む手続が発達した。

- 集中審理における不意打ちを防止するため、証拠開示(ディスカバリー)の手続が発達した。

- 陪審員に訴えかけるため、法廷における尋問等の技術が発達した。

- 伝聞証拠禁止の原則のように、陪審員が判断を誤らないための証拠法が発達した。

また、契約法の分野でも、次のような点で陪審制の影響が指摘されている。

- 一定の種類の契約には書面と債務者の署名がなければ裁判上の救済が与えられないという詐欺防止法 (Statute of frauds) は、17世紀のイギリスで、偽証によって陪審をだます訴訟詐欺を防ぐために制定されたとされる[53]。

- 契約の内容については契約書の内容によって立証すべきで、それ以外の証拠(口頭の約束等)は排除されるという口頭証拠排除法則 (Parol evidence rule) は、契約から時間が経ってからの当事者(特に経済的弱者の側)の供述を、陪審が安易に受け入れてしまいやすいため、それを防ぐために形成されたとの説がある[54]。

さらに、刑事法の分野でも、陪審審理が面倒でコストがかかるものになったことが、司法取引が発達した一つの要因として挙げられることがある[55]。

アメリカの陪審制

アメリカの刑事陪審

刑事陪審の保障

アメリカ合衆国では、重罪で訴追された者は、陪審による審理を受ける憲法上の権利を有する。すなわち、アメリカ合衆国憲法3条では、「すべての犯罪の審理(トライアル)は陪審によって行われる。審理はその犯罪が行われた州で行われる。」と規定されており[56]、さらに修正6条では「すべての犯罪の訴追において、被告人は、犯罪の行われた州及び地区の公平な陪審による、迅速かつ公開の審理を受ける権利を有する。」と規定している[57]。これらの規定は、直接的には連邦の裁判所に適用されるものだが、修正14条1節[58]のデュー・プロセス(適正手続)に陪審制の保障も含まれることによって州にも適用されるとするのが連邦最高裁の判例である (ダンカン対ルイジアナ州事件[20])。

合衆国憲法上は、軽微な犯罪については陪審審理の権利はないとされ(ダンカン判決)、自由刑の上限が6か月を超えるか否かが基準とされている[59]。すなわち、上限が6か月以下の自由刑に当たる罪の場合には、陪審審理は合衆国憲法上要求されておらず、そのような事件では各州が陪審審理を許すか否かを選択できる。

合衆国憲法とは別に、ほとんどの州の憲法でも、陪審審理の権利を保障している。もっとも、罰金のみに当たる犯罪についてはその権利を廃止しているところが多い。

なお、連邦最高裁は、被告人は、有罪か無罪かの点だけでなく、制定法や量刑ガイドラインが原則的に設けている上限を超えて被告人の刑を加重するための事実についても、陪審審理を受ける権利を有していると判断した[60]。これにより、裁判官のみの判断で刑の加重を認めていた連邦裁判所や多くの州裁判所の手続法が無効となった。

陪審審理の放棄

アメリカの刑事事件の大多数は、陪審の評決ではなく、司法取引によって決着している。すなわち、被告人がアレインメント(罪状認否手続)で有罪の答弁 (plea of guilty) をする代わりに、検察官は起訴する罪の数を減らす、軽い罪で起訴する、裁判所に対し軽い刑を求めるといった取引が行われる。被告人が有罪の答弁をした場合は、トライアル(陪審又は裁判官による事実審理)の権利も放棄されるため、裁判官が量刑を決め判決を下すだけである。多くの州で、一審に起訴された重罪 (felony) のうちトライアルに持ち込まれるのは10%足らずである[61](#統計の項も参照)。また、トライアルが行われる場合でも、被告人が陪審審理を放棄すると、裁判官による審理 (bench trial) が行われる。

ただし、合衆国憲法上、被告人が陪審審理を放棄できる(裁判官による審理を要求できる)という無条件の権利は与えられておらず[62]、連邦裁判所では検察側の同意と裁判所の承認があった場合のみ、被告人は陪審審理を放棄できる[63]。州でも、陪審審理の放棄を無条件で認めているところは少なく、裁判所若しくは検察官の同意、又はその両方を必要としているところが多い[64]。

陪審員の人数及び選任手続

陪審員の人数は、連邦裁判所では原則として12人であるが、当事者双方が合意したときはそれより少ない構成とすることができる[65]。州によっては、12人より少ない人数としているところもあり、また被告人に12人未満の構成を選択することを認める州もある[66]。合衆国憲法上、6人にまで減らした構成も許されるとされるが[67]、重罪事件で5人の構成とすることは被告人の陪審審理を受ける権利を侵害するもので、違憲であるとされた[68]。

連邦裁判所では、陪審員の選任方法は連邦制定法によって定められている。まず、有権者名簿その他の名簿をもとに、陪審員抽選器を用いて陪審員候補者が無作為に必要な数だけ抽出され、その候補者らには、陪審員の資格があるかを判断するための書類 (juror qualification form) が送られる。(1)18歳以上でその管轄地域に1年以上居住しているアメリカ市民ではない場合、(2)英語の読み書きができない場合、(3)英語を話せない場合、(4)精神的・身体的疾患のため陪審員の任務を行うことができない場合、(5)係属中の刑事事件又は重罪の前科がある場合は欠格事由となり、裁判官が欠格事由の有無を判断する[69]。欠格事由がない者は、辞退が認められる場合を除き、有資格者となり、その中から必要な時期に陪審員候補者が選ばれ、召喚状 (summons) が発付される[70]。多くの州でも同様の手続をとっている[71]。

こうして集められた陪審員候補者団 (venire) の中から陪審員を選ぶ際には、裁判官又は当事者(検察官・弁護人)から陪審員候補者に対する尋問が行われる[72]。これを予備尋問(voir dire:ヴワー・ディア)という。その結果をもとに、各当事者は、陪審員候補者が偏見を持っているおそれがあるとして理由付き忌避 (challenge for cause) の申立てをすることができる。これには人数の制限はないが、裁判官が申立てに根拠ありと認めた場合に限り、その陪審員候補者は除外される[73]。また、各当事者は、一定の数に限り理由なし忌避 (peremptory challenge) を求めることができる[74]。州裁判所でも、おおむね同様の手続であるが、実際の選任手続のあり方は州によって異なる[75]。

評議及び評決

裁判官は、審理が終わった段階で、陪審に対する説示を行う。説示の中では、適用すべき実体法だけでなく、どちらが立証責任を負うかや、立証責任が果たされるに必要な証拠の程度についても説明される[76]。その後、陪審は法廷から評議室(陪審員室)に下がり、まず陪審員長を選んだ上で、非公開で評議を行う。裁判官、訴訟当事者を含め、陪審員以外の者は誰も評議の内容を見聞きすることはできない。評議は複数日にわたることもある。その結果、評決に達した場合は、法廷に戻り、陪審員長又は書記官が評決を読み上げる[77]。

連邦及び各州(6州を除く)では、陪審の有罪又は無罪の評決には全員の一致が必要である。評決が成立しない場合は評決不能 (hung jury) となり、再度トライアルをやり直さなければならない[78]。

合衆国憲法上は、12人の陪審員のうち10人の多数決による評決を認める州法も合憲とされたが[79]、6人の構成の場合には全員一致の評決でなければならず、5人の多数決による評決は違憲であるとされた[80]。

陪審は有罪又は無罪の判断を行い、有罪の場合の量刑は裁判官が判断するのが原則であるが、州によっては、特に死刑事件などで、陪審が死刑適用についての意見を述べることができるなど、陪審の判断が量刑を左右することがある[81]。

アメリカの民事陪審

民事陪審の保障

民事事件で陪審審理を受ける権利は、アメリカ合衆国憲法修正7条に記述されている。すなわち、「コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利は維持 (preserve) されなければならない。陪審によって認定された事実は、コモン・ローの準則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。」と定められている[82]。

修正7条は、陪審審理を受ける権利を新たに保障したり、創設したりするものではなく、1791年(修正7条を含む権利章典が批准された年)の時点のコモン・ローにおいて存在した陪審審理を受ける権利を保存するものである。ここで、コモン・ローとは、アメリカがその時点でイギリスから受け継いだ法制度を意味する。1791年当時のイギリスでは、訴訟はコモン・ローの訴訟とエクイティ(衡平法)の訴訟に分かれていた。コモン・ローの訴訟においては陪審審理を受ける権利が認められていたが、エクイティの訴訟では認められていなかった。1938年に制定された連邦民事訴訟規則2条は、「民事訴訟という一つの訴訟形式のみがある」と規定しており[83]、コモン・ローの訴訟とエクイティの訴訟の区別がなくなったが、今日でも、1791年当時コモン・ロー上のものであった訴訟には陪審審理を受ける権利が認められ、同じくエクイティ上のものであった訴訟には陪審審理を受ける権利がない。もっとも、連邦民事訴訟規則によれば、裁判所が裁量で陪審を用いることが許されている[84]。

ある制定法に基づく訴訟がコモン・ロー上のものかエクイティ上のものかを判断するには、(1)まず、その訴訟と、18世紀当時、コモン・ローとエクイティが一緒になる前のイギリスの法廷で起こされていた訴訟とを比較して、どちらの類型とより類似するかを判断する必要がある。(2)次に、求められている救済方法を審査し、その性質上コモン・ロー上のものであるかエクイティ上のものであるかを判断する必要がある[85]。救済方法が、金銭賠償だけである場合には純粋にコモン・ロー上のものであり、陪審の権利が認められる。差止命令、契約解除、特定履行のような非金銭的救済はエクイティ上のものであるから、陪審ではなく裁判官の判断に委ねられる。連邦最高裁は、エクイティとコモン・ロー双方の請求がされているときは、コモン・ロー上の請求について陪審審理を受ける権利は存続し、裁判官がエクイティ上の請求について判断する前にコモン・ロー上の請求について陪審による判断を受けなければならないと判断した[86]。

刑事陪審と異なり、修正14条のデュー・プロセス条項の内容には含まれないと解されているため、民事事件で陪審審理を受ける合衆国憲法上の権利は、州には及ばない。もっとも、コロラド州を除く49州において、州憲法で民事陪審の権利が保障されており、同州においても憲法上の保障ではないものの民事陪審が実施されている[87]。

陪審審理の要求

連邦裁判所の民事事件では、刑事陪審と異なり、いずれかの当事者の要求があった場合に限り陪審審理 (jury trial) が行われる。陪審審理を要求するためには、最後の訴答書面が送達されてから10日以内に陪審審理を要求する旨の書面を相手方に送達し、その後相当の期間内にこれを裁判所に提出しなければならず、この手続を行わない場合は陪審審理を受ける権利を放棄したものとして扱われる[88]。その場合は裁判官によるトライアル (bench trial) が行われる。もっとも、裁判官は、当事者の申立てにより、重要な事実についての真の争いがないと判断する場合には、トライアルを行うまでもなく、サマリ・ジャッジメントという判決で事件を終局させることができ、この場合は当然陪審審理は行われない[89]。またトライアル前に和解が成立して事件が終局することも多い[90](#統計の項も参照)。

陪審員の人数及び選任手続

イギリス以来の伝統に従い、アメリカの民事陪審も、12人の陪審員で構成されるのが原則である。しかし、連邦裁判所における6人制の民事陪審も、憲法修正7条には違反しないとされた[91]。連邦地裁では、トライアル開始時の陪審員の人数は、6名以上12名以下の範囲で裁判所が必要と考える人数とされ、トライアルの途中で欠員が出た場合、6名以上残っていれば補充しなくても評決をすることができる。また、当事者が合意した場合は5名以下になっても評決をすることができる[92]。州裁判所でも、場合によって、6名(あるいは5名以下)の陪審を認めているところが多い[93]。

民事陪審における陪審員の選任手続は、前述の刑事陪審とおおむね同様である。連邦裁判所では、理由付き忌避のほかに、各当事者は3名ずつの理由なし忌避を行使することができる[94]。

評議及び評決

審理が終わってからの説示から評議への流れは前述の刑事陪審と同様である[95]。

裁判所は、陪審に対し、原告勝訴か被告勝訴か、また原告勝訴の場合は救済内容(賠償額等)についての結論だけを答申する一般評決 (general verdict) を求めるのが一般的である[96]。しかし、裁判所は、各争点についての結論をそれぞれ答申する個別評決 (special verdict) を求めることもできる[97]。

陪審の評決は全員一致であることが求められるのが普通であるが、連邦裁判所では、当事者が合意した場合は全員一致でなくても評決をすることができる[92]。州裁判所でも、場合によって、全員一致を要求しないところが多い[98]。

裁判官は、評決に従って判決を下すのが原則であるが、裁判官は、当事者の申立てに基づき、合理的な陪審であれば相手方に有利な判断をするだけの証拠はないであろうと判断する場合には、法律問題としての判決 (judgment as a matter of law) という、評決と異なる判決を下すことができる[99]。また、法律問題としての判決を下さない場合でも、評決について証拠上余りにも疑問があるときは、裁判官は、当事者の申立て又は職権により、再審理 (new trial) を命じることができる[100]。前述のサマリ・ジャッジメントや、法律問題としての判決は、裁判官が陪審をコントロールするための手段として重要な意味を持つという意見がある[101]。

統計

アメリカの刑事事件では、多くが司法取引で解決され、また取り下げられる事件も多いため、トライアル(陪審又は裁判官による事実審理)が開かれる割合はわずかである。また、民事事件でも、事件の大多数が和解等で終わるため、トライアルに至る事件は少なく、その中でも陪審によるトライアルが行われるのは少数である[102]

連邦地方裁判所と、州の一般管轄を有する裁判所(地方裁判所に相当)における刑事・民事の各新受件数及び陪審トライアルの件数をそれぞれ合計すると、次のようになっている(1999年のデータ)。

| 連邦地裁 | 州の一般管轄裁判所 | |||

|---|---|---|---|---|

| 新受件数 | 陪審トライアル | 新受件数 | 陪審トライアル | |

| 刑事 | 59,923 | 3,268 | 4,924,710 | 54,625 |

| 民事 | 260,271 | 4,000 | 7,171,842 | 33,125 |

| 合計 | 320,194 | 7,268 | 12,096,552 | 87,750 |

さらに、近年、トライアル(特に陪審トライアル)の減少が指摘されている[104]。連邦地方裁判所におけるトライアルの件数と、その新受件数に対する割合は次のようになっており、陪審トライアルは件数、割合ともに減少傾向にあることが窺われる[105]。

同様に、州裁判所でも陪審トライアルは減少傾向にある。州裁判所を対象とした調査によれば、刑事事件(23州のデータ)では、1976件から2002年までの間に、既済件数が急増する一方、陪審・裁判官ともにトライアル件数は減少し、うち重罪事件(13州のデータ)について見ると、1976年には既済件数に対するトライアルの件数の割合が約9%(陪審5.2%、裁判官3.7%)であったのに対し、2002年には約3%(陪審2.2%、裁判官1.0%)まで減少していた[106]。民事事件(22州のデータ)でも、事件数の増加に対しトライアルは減少し、うち一般事件(10州のデータ)について見ると、1992年に既済件数に対するトライアルの件数の割合が約6%(陪審1.8%、裁判官4.3%)であったのに対し、2002年には約5.6%(陪審1.3%、裁判官4.3%)となっている[107]。

それでも、推計によれば、毎年約500万人のアメリカ人が陪審員候補者として裁判所に出頭し、うち約100万人が陪審員に選任されている。1999年に行われたアメリカ人1800人を対象とした調査では、24%が陪審員を経験したことがあると答えた。別の2004年の調査では、47%が陪審員を経験したことがあると答え、また多くが陪審制について肯定的な見方をしていることが分かった[108]。

イギリスの陪審制

イギリスは三つの法域から成るが、三者に共通する特徴もある。特に、アメリカのような予備尋問 (voir dire) がなく、陪審員が質問を受けることなく選ばれる点が共通する。厳密にいえば、イングランドでは一部の事件では選別が行われてきたが、スコットランドの裁判所は陪審員についての審査を固く拒んできた。

イングランド及びウェールズ

イングランド及びウェールズの刑事陪審

国王裁判所 (Crown Court) の刑事事件で、正式起訴犯罪(indictable offence、国王裁判所に起訴しなければならない犯罪)、又は選択的起訴犯罪 (hybrid offence) で治安判事の審問の後に国王裁判所へ送られたものについては、陪審により審理される[109]。治安判事は、選択的起訴犯罪について国王裁判所に送る権限があるが、治安判事が自ら裁判することを決定した場合でも、被告人は国王裁判所における陪審審理を選択する権利がある[110]。略式起訴犯罪 (summary offence) については、治安判事が裁判を行い、国王裁判所における陪審審理を受ける権利はない。21世紀に入って、国王裁判所での陪審審理に対するいくつかの例外が拡大された[111]。

ただし、国王裁判所でも、陪審に対する干渉(買収、威迫等)が疑われる事件では、陪審なしの審理が許される場合がある。これは、陪審に対する干渉について「現実的かつ差し迫った危険」を示す証拠があり、警察による保護をもってしても、干渉が行われる十分な可能性があり、かつ陪審なしの審理が正義にかなう場合に許される[112]。その最初の適用例は2008年2月にあった[113]。

2004年ドメスティック・バイオレンス処罰及び被害者法 (en) 17条から20条には、ドメスティック・バイオレンスで訴追された被告人について、一部の訴因だけをサンプルとして陪審で審理し、有罪の場合には残りの訴因を裁判官のみで審理するという規定がある。これらの規定は2007年1月8日に施行された[114]。

また、被告人が、答弁で、前に同一犯罪で裁判を受け有罪判決又は無罪判決を受けたことを理由として一事不再理の申立てをした場合も、裁判官はその問題を陪審なしで判断する[115]。

イングランド及びウェールズの検死陪審

検死官は、(1)刑務所又は警察の留置場で人が死亡した場合、(2)警察官の職務執行に際し人が死亡した場合、(3)労働における健康と安全等に関する法律 (en) に当てはまる死亡の場合、又は(4)人の死亡が公衆の健康若しくは安全に影響を及ぼす場合には、検死のため、陪審を召喚しなければならない[116][117]。

イングランド及びウェールズの民事陪審

1846年に、新しくできた州裁判所 (County Court) で陪審なし審理が導入されるまでは、すべてのコモン・ロー上の民事事件は陪審によって審理されていた。この新しい制度が成功をもって受け止められたことから、裁判官の清廉さと法制度の専門化が次第に認識されるようになったこともあって、1854年のコモン・ロー手続法で、高等法院王座部 (Queen's Bench) における訴訟当事者が裁判官1名のみの審理を選べることとされた際も、それを受け入れる十分な素地があったといえる[118][119]。その後の80年間は、民事事件における陪審審理の利用は着実に減っていった[120]。

1933年の司法行政(雑則)法[121]6条は、高等法院王座部における陪審審理の権利を次の事件に対して保障した。

ただし、これらの事件を除いては、高等法院王座部で審理されるいかなる訴訟も、裁判所又は裁判官の裁量により、陪審で、又は陪審なしで審理することを命じることができるとされた。この法律は、事実上、上記の事件を除き、イングランド及びウェールズにおける民事陪審に終わりを告げるものであった。

1966年の控訴院の判決で、デニング裁判官は、人身傷害の事件は損害の算定に技術的な専門知識と経験が必要であるため陪審審理にふさわしくないと判示した[122]。ロンドン地下鉄で発生したキングズ・クロスの火災 (en) についての事件では、訴訟当事者が陪審審理を求めたが、事件の技術的な性格を理由に拒否された[123]。1998年の時点で、イングランドとウェールズで民事事件のトライアルのうち陪審によるものは1%未満であり、その多くが名誉毀損事件である。

1981年最高法院法 (Supreme Court Act 1981) 69条は、高等法院における審理に関する1933年法6条を改め、争点の中に(1)当事者に対する詐欺の訴え、又は(2)文書若しくは口頭による名誉毀損、悪意訴追・誣告、不法監禁に関する訴えがあると裁判所が認める場合にはトライアルを陪審により行わなければならないと定めた。ただし、トライアルに書面や金銭の計算や科学的調査、あるいは現場の調査が必要で、陪審により行うには不都合であると裁判所が考える場合には、この限りでないこととされた。

陪審員の数と評決

| 裁判所 | トライアル開始時 | 最少人数 | 可能な多数決 | 根拠 |

|---|---|---|---|---|

| 国王裁判所 | 12 | 9 | 11-1, 10-2, 10-1, 9-1 | Juries Act 1974, s.17 |

| 高等法院 | 12 | 9 | 11-1, 10-2, 10-1, 9-1 | Juries Act 1974, s.17 |

| 州裁判所 | 8 | 7 | 7-1 | County Courts Act 1974, s.67; Juries Act 1974, s.17(2) |

| 検死裁判所 | 7~11 | — | 少数意見が2名以内 | Coroners Act 1988, s.8(2)(a), s.12 |

何らかの理由で陪審員が解任された場合も、最少人数の陪審員が残っている限りトライアルを続行することができる。裁判官は、陪審に対し全員一致の評決を求めるべきであり、何があっても、2時間10分が経過するまでは、多数決が可能であることを述べてはならない。これはもともと2時間であったが、陪審に、評議室に下がってから落ち着くための時間を与えるために延長された[124]。

スコットランド

スコットランドでは、刑事陪審は15人、民事陪審は12人で構成される。刑事裁判では、評決が全員一致でなければならないという条件がかけられたことはなく、単純な多数決で決められる。陪審は、「証明なし」という特殊な評決を答申することができる。有罪の評決をするためには、仮に陪審員の数が病気などの理由で15人を下回った場合でも、少なくとも8人の賛成者が必要である。スコットランドの陪審には「評決不能」(hung jury) は認められておらず、どの結論にも十分な支持が集まらなかった場合は、無罪の評決として扱われる。

北アイルランド

北アイルランドでは、陪審裁判の役割はおおむねイングランド、ウェールズと同じである。もっとも、テロリストであるとされる者の犯行については、陪審裁判ではなく裁判官のみの裁判所(ディプロック・コート)で行われた。これはアイルランド独立戦争の間に陪審に対する脅迫が多く行われたことによる。安全面の改善に伴い、ディプロック・コートは2007年に廃止されることとなった。

その他の国における現行の陪審制

- 韓国

- 韓国では、2008年から、重大犯罪のうち被告人が希望した事件を対象に、陪審制に参審制を組み合わせた国民参与裁判制度を実施している。陪審員のみで評議を行い、原則として全員一致で評決を行うが、意見が分かれた場合は裁判官と協議の上、多数決で評決を行う点、裁判官は陪審の評決と異なる判決を言い渡すことができる(その場合は判決書に理由を記載する)点など、伝統的な陪審制とは異なる特徴がある[126]。

- デンマーク

- デンマークでは、陪審制と参審制が併用されており、重大事件は裁判官3名と陪審員12名の陪審制で審理されるのに対し、軽罪事件のうち自白事件は裁判官1名で、否認事件は裁判官1名と参審員2名の参審制で審理が行われる[127]。

- ロシア

- ロシアでは、1864年にアレクサンドル2世により陪審制が導入されたが1917年に廃止され、人民参審制が行われていた。1993年に一部地域で陪審制が復活した後、2003年年に全地区へ拡大するとともに、参審制は廃止された[128]。

日本の陪審制

日本では、昭和3年(1928年)から昭和18年(1943年)までの間、陪審法[129]の下に刑事事件で陪審制が行われたが、昭和18年以来、同法は施行停止されている。

なお、陪審制はかつての米軍占領下の沖縄でも行われた。

沿革

明治42年(1909年)の第26回帝国議会において、立憲政友会議員から「陪審制度設立ニ関スル建議案」が提出され、衆議院を通過したが、このときは陪審制は成立を見なかった。

その後、大正デモクラシー運動が高揚する中、大正7年(1918年)に原内閣が成立すると、原は陪審制度導入に着手し、司法省に置かれた陪審法調査委員会において法案が起草された[130]。しかし、枢密院は、裁判官の資格を持たない者の裁判関与を認める陪審制は明治憲法24条に違反するなどと主張して、陪審の評決が裁判官を拘束しないこととするなどの大幅な修正を求めた。結局、原内閣を継いだ高橋内閣がこれらの修正を受け入れ[131]、大正12年(1923年)の第46回帝国議会において陪審法(大正12年4月18日法律第50号。以下条数のみを記載する。)が成立し、昭和3年(1928年)10月1日から施行された。

対象事件

法定刑が死刑又は無期懲役・無期禁錮に当たる刑事事件については原則として陪審の評議に付すこととされ(2条、法定陪審事件)、長期3年を超える有期懲役・禁錮に当たる事件で、地方裁判所の管轄に属するものについては、被告人が請求したときには陪審の評議に付すこととされた(3条、請求陪審事件)。この請求陪審は、日本独自の制度であった。

もっとも、被告人が公判又は公判準備において公訴事実を認めた場合は、陪審の評議に付することはできないとされた(7条)。また、被告人は、法定陪審事件であっても陪審を辞退することができ、請求陪審事件でいったん陪審を請求した後でも検察官の陳述の前であれば請求を取り下げることができた(6条)。

なお、法定陪審事件・請求陪審事件の要件を具備する場合でも、(1)大審院の特別権限に属する罪、(2)皇室に対する罪、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、騒擾の罪、(3)治安維持法の罪、(4)軍機保護法、陸軍刑法又は海軍刑法の罪その他軍機に関し犯した罪、(5)法令によって行う公選に関し犯した罪については、陪審裁判の対象としないこととされた(4条、陪審不適事件)。

陪審員

陪審員は12人で(29条)、陪審員の資格としては、30歳以上の男子で、直接国税3円以上を納めており、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要であった(12条)。

陪審裁判の手続

陪審事件については、公判前に公判準備期日の手続が行われ(35条)、被告人を尋問した上(42条)、証人尋問等の証拠調べの決定が行われた(43条)。この時点で被告人が事実に間違いない旨陳述すれば、陪審は中止され、通常の審理に移行した(51条、7条)。

公判期日には陪審員候補者名簿から抽選で選ばれた36人の陪審員を呼び出した(27条、57条)。その中から検察官と被告人は理由なく忌避することができ(64条、65条4項)、忌避されなかった者の中から12人が陪審員となった(67条)。

その後、公判手続が行われ、裁判長による陪審員の心得の諭告(ゆこく)、陪審員の宣誓(69条)、検察官による被告事件の陳述、被告人尋問、証拠調べ、論告・弁論(76条)、裁判長の陪審に対する説示、犯罪構成事実の有無についての問い(77条)と進行した。陪審は、裁判長から「問書」を受け取ると、評議室に入り(81条、82条)、評議の上、「然り」又は「然らず」との答申をすることとされた(88条)。犯罪構成事実を肯定するには陪審員の過半数の意見によることが必要であった(91条)。評議が終わるまでは、裁判長の許可がなければ評議室から出たり他人と話をしたりすることができず、公判が数日にまたがる場合は裁判所に設置された陪審員宿舎に宿泊しなければならなかった(83条、84条)。

裁判所は、陪審の有罪の答申を採択する場合には、情状に関する事実の尋問・証拠調べ[132]、第2次の論告・弁論(96条)を経た上、法令を適用して有罪の言渡しをし(97条2項)、無罪の答申を採択する場合には無罪の言渡しをする(同条3項)。しかし、裁判所は、陪審の答申を不当と認めるときは、他の陪審の評議に付すること(陪審の更新)ができた(95条)。

陪審の答申を採択して事実の判断をした判決に対しては、控訴をすることはできなかった(101条)。なお、大審院への上告はできた(102条)。

陪審制の停止

多額の陪審費用が被告人の負担とされることが多かったこと[133]、陪審を選択した場合は控訴によって事実認定を争うことはできなかったことなどから、被告人が法定陪審事件で陪審を辞退したり、請求陪審事件でいったん陪審を請求しても請求を取り下げる例が多かった[134]。裁判官が陪審員の答申に拘束されないこと(陪審の更新)も、陪審制の意義を骨抜きにするものであった。

また、制度維持に多額の費用を要し、戦争の遂行に支障を来たすおそれがあったため、昭和18年(1943年)4月1日に「陪審法ノ停止ニ関スル法律」[135]によって陪審制が停止されることになった。同法は附則3項において「今次ノ戦争終了後再施行スル」と規定していたが、未だに再施行されないまま今日に至っている。

この制度によって484件が陪審に付され(うち24件は陪審の更新によるもの)、うち81件に無罪判決が出た。

なお、現行裁判所法3条3項は刑事事件の陪審制を妨げていないが、司法制度改革において、陪審制の復活ではなく裁判員制度の導入が選択され、同制度が平成21年(2009年)5月21日から施行されることになっている。

法廷

陪審に使用された法廷は戦後次々と取り壊されており、現在は京都地方裁判所の「15号法廷」が立命館大学末川記念会館、横浜地方裁判所の「特号法廷」が桐蔭横浜大学にそれぞれ移築され保存されているのみである。

脚注

- ^ 法域 (jurisdiction) とは、ある法体系によって支配されている領域をいい、単一国家の場合は国家の領域と法域が一致するが、アメリカ合衆国の場合は連邦と各州それぞれが独立した法体系を形成しているため、それぞれが法域に当たる。参照:浅香 (2000) 3頁。

- ^ “裁判員制度Q&A:陪審制や参審制とは違うのですか。”. 最高裁判所 (2005年). 2008年9月25日閲覧。

- ^ 最高裁判所. “裁判員制度ナビゲーション資料編(データ集)”. pp. 51頁. 2008年9月30日閲覧。

- ^ 中村義孝 (1995年). “フランスの重罪裁判における陪審制”. 立命館法学 1995年5・6号(243・244号). 2008年9月26日閲覧。

- ^ 前掲裁判員制度ナビゲーション資料編(データ集)51頁。

- ^ 前掲「裁判員制度Q&A:陪審制や参審制とは違うのですか。」

- ^ 丸山 (1990) 8頁、“History of Jury Duty: History of the Jury” (英語). U.S. Courts for Western District of Missouri. 2008年9月26日閲覧。――以下U.S. Courtsとして引用。

- ^ American Bar Association. “ialogue on the American Jury: Part I The History of Trial by Jury”. pp. 01-02. 2008年10月2日閲覧。(#外部リンク参照)――以下ABAとして引用。

- ^ “Jury system in the dock” (英語). BBC (2000年1月13日). 2008年9月26日閲覧。

- ^ Timothy Sexton (2007年1月8日). “The History and Future of the Jury System in America” (英語). Associated Content. 2008年9月26日閲覧。

- ^ 前掲ABA・1-2頁。

- ^ 丸山 (1990) 8頁、前掲U.S. Courts、前掲ABA・2頁。

- ^ 前掲U.S. Courts、前掲ABA・2頁。

- ^ 前掲U.S. Courts。

- ^ 前掲ABA・3頁。ジョン・ピーター・ゼンガー事件につき、フット (2007) 244頁。

- ^ ABA・3-4頁、s:アメリカ合衆国憲法。

- ^ Strauder v. West Virginia, U.S. Reports 100巻303号(連邦最高裁・1880年)。

- ^ 前掲ABA・4頁。

- ^ フット (2007) 241-243頁。

- ^ a b Duncan v. Louisiana, U.S. Reports 391巻145頁(連邦最高裁・1968年)。従来の判例を変更したもの。

- ^ フット (2007) 244頁。

- ^ フット (2007) 245頁。

- ^ フット (2007) 246-248頁。

- ^ 丸山 (1990) 10頁。

- ^ そのような批判がされた例として、日本人留学生射殺事件の刑事裁判で、日本人留学生を射殺した男性に12人全員の一致で無罪評決が出された事例がある。

- ^ 浅香 (2000) 104-109頁。同書は実証的研究に基づいた事実認定能力についての分析の重要性を強調する。

- ^ 浅香 (2000) 105-106頁、フット (2007) 249-250頁。

- ^ 平野 (2006) 144頁、277-278頁。

- ^ 丸山 (1990) 66頁、フット (2007) 252頁。

- ^ フット (2007) 252頁。平野 (2006) 70頁は、トライアルは小説や映画では劇的で華やかな場面として描かれるが、実務はそれほど華やかなものではないと言及する。

- ^ 浅香 (2007) 106頁。

- ^ アメリカの場合、ほとんどの法域で、陪審員には1日数十ドル程度の日当と交通費が支払われる。浅香 (2000) 111頁。連邦裁判所の場合、日当は1日40ドル (28 U.S.C. §1871(b)(1))。

- ^ 批判の存在につき、丸山 (1990) 10頁。

- ^ 浅香 (2000) 101頁、丸山 (1990) 10頁。

- ^ LaFave (2004) 499頁。例外として、アメリカの州のうち、インディアナ州、メリーランド州、ジョージア州では陪審が法と事実の双方を決めるとの憲法の規定があるが、いずれの州の判例もその規定を限定的に解釈しており、陪審が恣意的に裁判官の説示を離れて法律判断を行うことは認めていない。Leipold, Anderew D. (1997). “Race-based Jury nullification: Rebuttal (Part A)”. John Marshall Law Review 30: 923.

- ^ フット (2007) 243-244頁。

- ^ アメリカでは、合衆国憲法修正5条(日本語訳/原文)で保障されている。

- ^ 後掲People v. Williams(カリフォルニア州最高裁・2001年)仮刷版10頁、LaFave (2004) 499-500頁。

- ^ 浅香 (2000) 109-110頁、フット (2007) 244頁。

- ^ そのような活動を行うアメリカの団体として、FIJAが知られている。参照:FIJAウェブサイト。

- ^ 後掲ダンカン判決-Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 187 (1968)

- ^ United States v. Thomas, 116 F.3d 606(連邦控訴裁判所〔第2巡回区〕・1997年)。

同旨の州最高裁判決として、People v. Williams, 21 P.3d 1209, 25 Cal.4th 441(カリフォルニア州最高裁・2001年)-同州最高裁サイト・仮刷版(PDF)。 - ^ LaFave (2004) 500頁。

- ^ フット (2007) 255頁。

- ^ Sheppard v. Maxwell, U.S. Reports 384巻333頁。

- ^ Nebraska Press Association v. Stuart, U.S. Reports 427巻539頁(連邦最高裁・1976年)。

- ^ LaFave (2004) 533頁。

- ^ LaFave (2004) 533頁。

- ^ Press-Enterprise Co. v. Superior Court, U.S. Reports 478巻1頁(連邦最高裁・1986年)、Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 同457巻596頁(連邦最高裁・1982年)。

- ^ フット (2007) 256-257頁、LaFave (2004) 526-527頁。

- ^ 以上につき、浅香 (2000) 118頁、フット (2007) 255-256頁、丸山 (1990) 88頁、LaFave (2004) 541-551頁。

- ^ 丸山 (1990) 9頁。

- ^ 樋口 (1994) 138頁。

- ^ 参照:樋口 (1994) 153頁。

- ^ LaFave (2004) 431頁。

- ^ アメリカ合衆国憲法3条訳文(ウィキソース)、原文(同英語版)

- ^ 修正6条訳文(ウィキソース)、原文(同英語版)。なお原文では権利章典8条である(権利章典1条及び2条は憲法修正として承認されなかったため、条数が繰り上がった)。

- ^ 修正14条訳文(ウィキソース)、原文(同英語版)。

- ^ Baldwin v. New York U.S. Reports 399巻66頁(連邦最高裁・1970年)、Blanton v. City of North Las Vegas, U.S. Reports 489巻538頁(連邦最高裁・1989年)。

- ^ Apprendi v. New Jersey, U.S. Reports 530巻466頁(連邦最高裁・2000年)、Blakely v. Washington, U.S. Reports 542巻296頁(連邦最高裁・2004年)。

- ^ Israel, Jerold H.; Yale Kamisar, Wayne R. LaFave, Nancy J. King (2008) (英語). Criminal Procedure and the Constitution: Leading Supreme Court Cases and Introductory Text (2008 Edition ed.). Thompson/West. pp. 23

- ^ Patton v. United States, U.S. Reports 281巻276頁(連邦最高裁・1930年)、Singer v. United States, U.S. Reports 380巻24頁(連邦最高裁・1965年)。

- ^ 連邦刑事訴訟規則Rule 23(a)。前掲Singer v. United States判決により合憲とされた。

- ^ LaFave (2004) 501頁。

- ^ 連邦刑事訴訟規則 Rule23

- ^ LaFave (2004) 502頁。

- ^ Williams v. Florida, U.S. Reports 399巻78頁(連邦最高裁・1970年)。

- ^ Ballew v. Georgia U.S. Reports 435巻223頁(連邦最高裁・1978年)。

- ^ 28 U.S.C. §1865(合衆国法典28編1865節)、LaFave (2004) 502-503頁。

- ^ 28 U.S.C. §1866、LaFave (2004) 503頁。

- ^ LaFave (2004) 503頁。

- ^ 連邦刑事訴訟規則Rule 24(a)

- ^ LaFave (2004) 512頁。

- ^ 連邦刑事訴訟規則Rule 24(b), LaFave (2004) 516頁。死刑求刑事件では双方20人ずつ、それ以外の重罪事件(自由刑の上限が1年を超える)では被告人側が10人で検察側が6人、軽罪事件(罰金刑又は自由刑の上限が1年以下)では双方3人ずつの理由なし忌避を行使することができる。

- ^ LaFave (2004) 516頁。

- ^ 連邦裁判所における説示の時機や内容に関しては、連邦刑事訴訟規則Rule 30参照。

- ^ 平野 (2006) 72-73頁、丸山 (1990) 87-89頁。

- ^ 前掲Israel (2008) 23頁。連邦裁判所で全員一致が必要であることにつき、連邦刑事訴訟規則Rule 31(a)。

- ^ Apodaca v. Oregon, U.S. Reports 406巻404頁(連邦最高裁・1972年)。

- ^ Burch v. Louisiana, U.S. Reports 441巻130頁(連邦最高裁・1979年)。

- ^ フット (2007) 241-242頁。例えばTurner v. Murray, U.S. Reports 476巻28頁(連邦最高裁・1986年)。また前掲Apprendi判決、Blakely判決参照。

- ^ 修正7条訳文(ウィキソース)、原文(同英語版)。なお原文では権利章典第9条である。

- ^ “連邦民事訴訟規則Rule 2” (英語). Cornell University Law School Legal Information Institute. 2008年9月1日閲覧。

- ^ 連邦民事訴訟規則Rule 39(c)。

- ^ Tull v. United States, U.S.Reports 481巻412頁(連邦最高裁・1987年)、Chauffeurs, Teamsters and Helpers Local No. 391 v. Terry, U.S.Reports 494巻558頁(連邦最高裁・1990年)。

- ^ Beacon Theatres v. Westover, U.S.Reports 359巻500頁(連邦最高裁・1959年)。

- ^ 浅香 (2000) 97頁。

- ^ 連邦民事訴訟規則 Rule 38。

- ^ 連邦民事訴訟規則 Rule 56。

- ^ フット (2007) 236頁。

- ^ Colgrove v. Battin, U.S. Reports 413巻149頁(連邦最高裁・1973年)。

- ^ a b 連邦民事訴訟規則Rule 48

- ^ 浅香 (2000) 112頁。

- ^ 28 U.S.C. §1870(合衆国法典28編1870節)。

- ^ なお、連邦裁判所における民事事件の説示につき、連邦民事訴訟規則Rule51参照。

- ^ 浅香 (2000) 128頁、丸山 (1990) 88頁。

- ^ 浅香 (2000) 128頁、連邦民事訴訟規則Rule 49(a)。

- ^ 浅香 (2000) 112頁。

- ^ 連邦民事訴訟規則Rule 50。

- ^ 浅香 (2000) 140頁、連邦民事訴訟規則Rule 59。再審理を命じるか否かは、裁判官の裁量が大きい。丸山 (1990) 90頁。

- ^ 平野 (2006) 142頁。

- ^ フット (2007) 236-237頁。

- ^ Ostrom, Brian J. (2004年). “Examining Trial Trends in State Courts: 1976-2002” (PDF). National Center for State Courts. pp. 5. 2008年9月27日閲覧。

- ^ フット (2007) 236-237頁。

- ^ “Annual Report of the Director 1997-2007”. Administrative Office of the United States Courts. 2008年9月28日閲覧。 - 各年とも、民事新受件数はTable C-1、刑事新受件数はTable D-1(Cases)、トライアル件数はTable C-7による。

- ^ 前掲Ostrom (2004) 12-15頁、26頁、28頁。

- ^ 前掲Ostrom (2004) 17-22頁、27頁、29頁。

- ^ フット (2007) 238-239頁、Harris Interactive (2004年). “Jury Service: Is Fulfilling Your Civic Duty a Trial?”. 2008年9月28日閲覧。

- ^ Sprack (2006) 18.01

- ^ Magistrates' Courts Act 1980, s.20

- ^ Halsbury's Laws of England Vol.11(3) 1283. When juries are required.

- ^ Criminal Justice Act 2003, s.44; Criminal Justice Act 2003 (Commencement No 13 and Transitional Provision) Order 2006, SI2006/1835, art.2(b)(2006年7月24日現在)

- ^ O'Neill, Sean (2008年2月11日). “Judge may sit alone in drugs case deemed too dangerous for a jury”. The Times 2008年3月16日閲覧。

- ^ Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (Commencement No 7 and Transitional Provision) Order 2006, SI2006/3423

- ^ Criminal Justice Act 1988, s.122

- ^ Coroners Act 1988, s.8(3)

- ^ Lord Mackay of Clashfern (ed.) (2006) Halsbury's Laws of England, 4th ed. reissue, vol.9(2), "Coroners", 979. 'Where jury is necessary.'

- ^ Hanly (2005)

- ^ Ward v. James (1966) 1 QB 273, CA at 290 per Lord Denning

- ^ Ford v. Blurton (1922) 38 TLR 801, CA

- ^ Administration of Justice (Miscellaneous Provisions) Act 1933