フィンセント・ファン・ゴッホ

| フィンセント・ファン・ゴッホ Vincent van Gogh | |

|---|---|

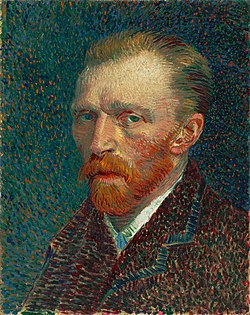

『自画像』(1887年) シカゴ美術館蔵 | |

| 誕生日 | 1853年3月30日 |

| 出生地 |

|

| 死没年 | 1890年7月29日(37歳没) |

| 死没地 |

|

| 国籍 |

|

| 運動・動向 | 後期印象派 |

| 芸術分野 | 画家 |

| 教育 |

ブリュッセル王立美術アカデミー アントウェルペン王立芸術学院 |

| 代表作 | 『ジャガイモを食べる人々』、『ひまわり』、『タンギー爺さん』、『星月夜』など |

| 後援者 |

テオドルス(弟) アントン・モーヴ(従兄弟) |

| 影響を受けた 芸術家 |

画家:アントン・モーヴ、フェルナン・コルモン、ドラクロワ、アドルフ・モンティセリ、ジャン=フランソワ・ミレー 流派:印象派、反アカデミズム、ジャポニズム |

| 影響を与えた 芸術家 | 後期印象派、ドイツ表現主義、世紀末芸術 |

フィンセント・ファン・ゴッホ[注釈 1](Vincent van Gogh、1853年3月30日 - 1890年7月29日)は、オランダ出身で後期印象派の画家。主要作品の多くは1886年以降のフランス居住時代に制作された。

ポスト印象派(後期印象派)の代表的画家であるとともに、表現主義の先駆的存在ともみなされている。彼の作品は感情の率直な表現、大胆な色使いで知られ、20世紀の美術に大きな影響を及ぼした。

概要

ゴッホは、1853年、オランダ南部のズンデルトで牧師の家に生まれた。1869年、画商グーピル商会に勤め始め、ハーグ、ロンドン、パリで働くが、1876年、商会を解雇され、その後イギリスで教師として働いたりオランダのドルトレヒトの書店で働いたりした。1877年、聖職者を志してアムステルダムで神学部の受験勉強を行うが挫折し、1878年末以降、ベルギーの炭坑地帯ボリナージュ地方で伝道活動を行ううち、画家を目指すことを決意した。以降、エッテン(1881年4月-12月)、ハーグ(1882年1月-1883年9月)、ニュネン(1883年12月-1885年11月)、アントウェルペン(1885年11月-1886年2月)と移り、弟テオドルス(通称テオ)の援助を受けながら画作を続けた。

1886年2月、テオを頼ってパリに移り、印象派や浮世絵の影響を受けた絵を描くようになった。1888年2月、南フランスのアルルに移り、多くの名作を生み出した。南フランスに画家の協同組合を築くことを夢見て、同年10月末からポール・ゴーギャンを迎えての共同生活が始まったが、次第に2人の関係は行き詰まり、12月末のゴッホの「耳切り事件」で共同生活は終焉した。以後、発作に苦しみながらアルルの病院への入退院を繰り返し、1889年5月からはアルル近郊のサン=レミの精神病院に入院した。発作の合間に多くの風景画、人物画を描き続けた。1890年5月、精神病院を退院してパリ近郊のオーヴェル=シュル=オワーズに移り画作を続けたが、7月27日、自ら銃を撃って負傷し、29日死亡した。もっとも、自殺という一般の理解に対しては異説もある。

有名な作品の多くは最後の2年間に完成されたものである。約10年の間に、2100以上の作品――860の油絵と1300の水彩、スケッチ、版画――を制作した。その中には、自画像、風景画、花の静物画、肖像画、糸杉・小麦畑・ひまわりなどの絵がある。

その劇的で短命に終わった人生からしばしば「情熱的な画家」「狂気の天才」といった幻想的イメージが抱かれがちな人物でもある。こうしたエピソードの多くは真偽が不明なものもあり、誇張された人物像は「炎の人ゴッホ」などの創作作品や伝記でますます高められ、現在でも一般人のゴッホに対するイメージに影響を与えている。また客観的な写実性より内面の主観性を重んじて作品制作に当たったことから幻想的な世界観を描き出した作品も多く、幻想絵画の分類として捉える傾向もある。

後期印象派の代表的画家として現在でこそ高く評価されているが、生前に売れた絵はたった1枚「赤い葡萄畑」だった。人に贈った絵が、鶏小屋の穴を塞ぐのに使われていたこともあった。彼を終生援助した弟テオにあてた書簡はのちに出版され、文学的に高く評価されているとともにゴッホの生涯を知る上で最も重要な資料とされている。

手紙

画家としてのゴッホを知る上で最も包括的な一次資料が、弟で画商だったテオドルス・ファン・ゴッホ(通称テオ)との間でやり取りされた手紙である[3]。彼の考えや信念についての現在の理解は、これらの手紙を基礎に置いている[4][5]。テオは、金銭的にも精神面でも兄を支え続けた。1872年から1890年にかけて、フィンセントからテオに宛てての手紙が600通以上、テオからフィンセント宛が40通残っており、2人の交流と、フィンセントの思想や芸術理論を知ることができる。

日付が付されていない手紙が多いが、歴史家の手により、概ね年代順に並べることができるようになっている。ただし、アルル時代のものは、オランダ語、フランス語、英語で200通もの手紙を友人に宛てて書いているが、時期の特定に問題が残っている[6]。また、パリ時代はフィンセントとテオが同居していたため、手紙が残っておらず、生活の様子を知ることが最も難しくなっている[7]。

テオとの手紙のほかに残っている資料としては、アントン・ファン・ラッパルト、エミール・ベルナール、妹のヴィル・ファン・ゴッホとその友達Line Kruysseに宛てて書いた手紙がある[8]。これらの手紙はテオの妻ヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲル(通称ヨー)が1913年に注釈付きで公表したものだが、彼女はフィンセントの人生のドラマ性が作品への先入観を与えるのを望まないため、公表を迷ったと述べている。なお、フィンセント自身は他の画家の伝記を熱心に読み、人生とその人の芸術は一致していると考えていたという[3]。

生涯

前半生

フィンセント・ファン・ゴッホは、1853年3月30日、オランダ南部の北ブラバント州ブレダにほど近いズンデルトの村で生まれた。ここはカトリックの影響が強い地域である[9][10]。オランダ改革派の牧師であった父テオドルス・ファン・ゴッホ(通称ドルス牧師)と、母アンナ・コルネリア・カルベントゥスとの間の長子であった。フィンセントという名は祖父の名前であり、また彼の1年前に死産だった兄に付けられた名前でもあった[注釈 2]。当時、同じ名前を付けるということは珍しいことではなかった。祖父フィンセント (1789-1874) には6人の息子があったが、うち3人は画商になり、そのうちの1人もフィンセントという名前であり、ゴッホの手紙の中で「セント叔父」と呼ばれる人物である。祖父フィンセント自身も、その大叔父で彫刻家だったフィンセント・ファン・ゴッホ (1729-1802) の名前をとって名付けられたと思われる[11][12]。画家フィンセントの後には、妹アンナ(1855年)、弟テオ(1857年)、妹エリーザベト(1859年)、妹ヴィレミーナ(通称ヴィル、1862年)、弟コルネリス(通称コル、1867年)が生まれた[13]。

ゴッホは、1860年からズンデルト村の、1人のカトリックの教師が200人の生徒を教える学校に通った。1861年から1864年まで、妹アンナとともに家庭教師の指導を受けた。1864年10月1日からは30km余り離れたゼーフェンベルゲンのヤン・プロフィリ寄宿学校に入った。彼は、この時家族のもとを離れるのが非常につらかったと、成人してから振り返っている。

1866年9月15日、ティルブルフに新しくできた国立高等市民学校、ウィレム2世校に進学した。パリで成功したコンスタント=コルネーリス・ハイスマンスという画家がこの学校で教えており、ゴッホも彼から絵を習ったと思われる[14]。ゴッホの絵画への興味は早期から芽生え、子供の時から、画家となることを決意する以前にも多くの絵を描いていた。もっとも、初期の絵は表情豊かではあったが後年の激しさはまだ見られない[15]。1868年3月、ゴッホは突然学校をやめ家に帰ってしまった。本人は、1883年テオに宛てた手紙の中で「僕の小さい時は暗く、冷たく、不毛だった」と書いている[16]。

1869年7月、セント叔父の助力で、ハーグにある画商グーピル商会の徒弟となった。徒弟期間の後、1873年5月に彼はロンドン支店に転勤となった[17]。仕事は順調で、20歳当時、彼の収入は父親を超えていた。ゴッホは単身赴任の為にブリクストン市のハックス・フォード沿いに借家を借りて生活を始めた[18]。

テオの妻ヨーは、この当時がゴッホの人生で一番幸せだった時だと述べている。ヨーによれば、ゴッホは下宿先の娘(ウージェニ・ロワイエ)に恋をし、思いを告白したが、彼女は実は以前下宿していた男と婚約していると言って断られたという。そして、その後彼はますます孤独になり、宗教的情熱を強めることになったという。しかし、この物語には最近の研究で疑問が投げかけられており、ゴッホの「20歳の恋」[注釈 3]の相手はハーグで親交のあった遠い親戚のカロリーナ・ファン・ストックム=ハーネベーク(カロリーン)ではないかという説がある[19]。1875年5月、彼はパリに転勤となったが、この頃から彼は美術品が単なる商品として扱われていることに不快感を持つようになっていた。翌1876年4月1日をもって、彼はグーピル商会から解雇された[20]。

聖職者への志望

同年(1876年)4月、ゴッホはイギリスに戻り、ラムズゲートの港を見下ろす小さな寄宿学校で無給で教師として働くこととなった。そこでいくつかの風景画のスケッチをした。同年6月、寄宿学校はロンドン郊外のアイルワースに移ることとなり、フィンセントはリッチモンドまで汽車で、その先アイルワースまでを徒歩で旅した[21]。しかしこの学校で教師を続けることはできず、福音書を説いて回りたいという希望に従い、メソジストの牧師の手伝いを始めた[22]。その年のクリスマス、彼はエッテン(ブレダ西郊の農村)に移っていた父の家[注釈 4]に帰省し、翌1876年1月から、南ホラント州ドルトレヒトの書店で6箇月間働いた。しかしここでの仕事には満足できず、暇を見つけては聖書の章句を英語やフランス語やドイツ語に訳したりして過ごした[23]。この時の下宿先の同居人で教師だったヘルリッツは、フィンセントの食事は質素で、肉を口にしなかったと語っている[24]。

ゴッホの宗教的情熱はますます燃え上がり、聖職者こそ自分の天職と考えるに至った。牧師になるという彼の希望を叶えようと、家族は1877年5月、ゴッホをアムステルダムに住む叔父であるヤン・ファン・ゴッホ海軍中将の屋敷に居候させ[25][26]、もう一人の伯父で高名な神学者であったヨハネス・ストリッケル牧師と相談しながら、王立大学での神学教育を目指して勉学に励んだ。ストリッケル牧師の世話で2歳年上のメンデス・ダ・コスタからギリシャ語とラテン語を習ったが、その複雑な文法や、代数、幾何、歴史、地理、オランダ語文法など受験科目の多さに挫折し、1878年10月の試験の日を待たずに受験勉強を諦めることになった[27]。1878年7月、伯父の屋敷を出てエッテンの実家に戻った後も神学の道を棄てきれず、今度は同年8月からベルギーのブリュッセル北郊ラーケンのプロテスタント系伝道師養成学校で3箇月間の試行期間を過ごした。しかし此処でも正規課程の許可は与えられなかった[28]。

1878年12月、彼はベルギーの炭坑地帯、ボリナージュ地方(モンス近郊)に赴き、プティ=ヴァムの村で、パン屋ジャン=バティスト・ドゥニの家に下宿しながら伝道活動を始めた。1879年1月から、熱意を認められて半年の間は伝道師としての仮免許と俸給が与えられることになった。彼は貧しい人々に説教を行い、献身的に尽くすとともに、自分自身も貧しい坑夫らの生活に合わせて同じような生活を送るようになり、着るものもみすぼらしくなった。しかし教会の伝道委員会はこれを伝道師の威厳を損なうものとして否定し、伝道師の仮免許と俸給を剥奪した[29][30]。聖職者としての道を閉ざされた後、ゴッホは今後の道について思い悩むことになった。家族・親族は様々な意見を出したが、その中で一番親しかった一つ下の弟で画商のテオ・ゴッホとの会話から画家への意欲を抱き始める。

同年(1879年)8月、彼はボリナージュ地方のクウェムに移り住んだ。父親からの仕送りに頼ってデッサンの模写や炭鉱夫のスケッチをして過ごしたが、家族からは仕事をしていないフィンセントに厳しい目が注がれ、彼のもとを訪れた弟テオからも「年金生活者」のような生活ぶりについて批判された[31]。1880年3月頃、北フランスへの徒歩旅行を経てエッテンの実家に帰ったが、憤慨していた父親がヘールの精神病院に入れようとした事で口論になり、再びクウェムに戻った[32]。

同年(1880年)7月から10月まで、クウェムの坑夫シャルル・ドゥクリュクのところに住んだ[33]。この時から、テオからフィンセントへの生活費の援助が始まった[34]。また、この時期、周りの人々や風景をスケッチしているうちに、ゴッホは本格的に絵を描くことを決意したようである[35]。ジャン=フランソワ・ミレーの複製を手本に素描を練習したり、シャルル・バルグのデッサン教本を模写したりした[36]。

同年(1880年)10月、ゴッホは絵を勉強しようとして突然ブリュッセルに行った[37]。ここで、新古典主義派の画家ウィリアム・ルーロスに弟子入りした。ゴッホは当時の主流であったアカデミズム絵画や教育を好まない独特の美術観を画商時代に培っていたが、ルーロスは本格的に画家を目指すのであればブリュッセル美術アカデミーに進むよう薦めた。1880年11月15日、同アカデミーはゴッホの入学を許可、彼が主に解剖学などの講座に出席していた記録が残っている[38]。またここで同じく前衛を志向する画家アントン・ファン・ラッパルトと交友を持つようになった。

エッテン(1881年)

最初期にゴッホが製作したとされるが、異論もある。

1881年4月、ゴッホはエッテンの実家に戻り、田園風景や近くの農夫たちを素材に素描や水彩画を書き続けた[39]。夏の間、最近夫を亡くしたいとこのケイ・フォス・ストリッケル(母の姉と、アムステルダムのヨハネス・ストリッケル牧師との間の娘)がエッテンを訪れた。彼はケイと連れ立って散歩したりするうちに、自らの画家への希望に理解を示す彼女に好意を持つようになった[40]。未亡人のストリケルはゴッホより7歳上で、さらに8歳の子供もいたにも関わらずゴッホは求婚するが、「とんでもない、だめ、絶対に」という言葉で拒絶された[41][42]。

11月下旬、それでもゴッホはストリッケル牧師に強い調子の手紙を出した後[43]、アムステルダムまで赴き、ストリッケル牧師のもとを何度も訪ねたが[44]、ケイからは会うことを拒否され、両親のストリッケル夫妻からはしつこい行動が不愉快だと手紙で非難された。絶望した彼は、ストリッケル夫妻の前でランプの炎に手をかざし、「私が炎に手を置いていられる間、彼女に会わせてください」と迫ったが[45]、ストリッケル牧師は「稼ぎのないゴッホに娘を嫁がせる訳にはいかない」と伝えた[46]。神学の師でもあった伯父ストリッケルの頑迷な態度は彼に衝撃を与え、教会への疑念を持つことになった[47]。

その年のクリスマス、エッテンの実家に帰っていた時に彼は教会に行くことを拒み、それが原因で父親と激しく口論し、その日のうちに実家を離れてハーグへ発ってしまった[48][49]。

ハーグ(1882年-1883年)

1882年1月、彼はハーグに住み始め、義理の従兄弟で画家のアントン・モーヴを頼った。モーヴはオランダ・リアリズムの画家でハーグ派の担い手であった。モーヴはゴッホに油彩画と水彩画の指導をするとともに、アトリエを借りるための資金を貸し出すなど親身になって面倒を見ていた[50]。だがモーヴは次第にゴッホに余所余所しい態度を取り始め[51]、ゴッホが手紙を書いても返事が来なくなった[52]。ゴッホはこの頃にクラシーナ・マリア・ホールニク(シーンと呼ばれていた)というアルコール中毒の娼婦をモデルとして家に入れ、彼女に献身的な援助を行っていた事が原因ではないかと推測している[53]。周りの反対を他所にゴッホはホルニクとの間に長男ウィーレムを儲けたが[54]、これを知った父テオドロスは激怒して「誰の子供かも分からない」人間を認知してはならないと強く言い付けた[55]。

同年(1882年)3月、コル叔父がゴッホのもとを訪れた。コル叔父から街の風景の素描を12点注文され、ゴッホはハーグ市街を描き続けた[56]。もっとも、コル叔父に送った素描に対してはゴッホが期待したほどの代金は送られてこず、また良い評価もされなかった[57]。ゴッホは、同年6月、淋病で3週間入院した[58]。退院直後の7月始め、ゴッホは今までの家の隣の家に引っ越し、この新居に、ウィーレムを出産したばかりのシーンと暮らしつつ[59]。夏の間に油彩を描き始めた[60]。

本格的な絵画製作を始めた1883年の秋[61]、ゴッホは周囲の説得でホルニクと子供達との関係を清算して同居していた家を離れた[62]。ゴッホが去った後、ホルニクも他の街を転々とする日々を送った。ウィーレムは里子に出され、ホルニクの親族に引き取られて養育された。後年になってホルニクの叔父はウィーレムを正式に跡取りにするため、ホルニクと形だけ籍を入れることを提案した。だがホルニクは申し出を拒否すると「私はこの子の父親を覚えています。フィンセント・ゴッホはこの子の名の由来なのですから」と告げた[63]。しかし状況から見てウィーレムがゴッホの実子であった可能性は恐らく低いと見られている[64]。1904年、ホルニクは自ら命を絶った[65]

ゴッホはオランダ北部のドレンテ州ホーヘフェーンへ発った。また10月からはドレンテ州ニーウ・アムステルダムの泥炭地帯を旅した[66]。

ニュネン(1883年末-1885年)

1883年12月5日、ゴッホは父親が前年8月から仕事のため移り住んでいたオランダ北ブラバント州ニュネンの農村(アイントホーフェンの東郊)に初めて帰省し、ここで2年間過ごした。2年前にエッテンの家を出るよう強いられたことをめぐり父といったん口論になったものの、話合いを経て、小部屋をアトリエとして使ってよいことになった。さらに、1884年1月に骨折のけがをした母の介抱をするうち、家族との関係は好転した[67]。母の世話の傍ら、近所の織工たちの家に行って、古いオークの織機や、働く織工を描いた。一方、テオからの送金が周りから「能なしへのお情け」と見られていることには不満を募らせ、同年3月、テオに、今後作品を規則的に送ることとする代わりに、今後テオから受け取る金は自分が稼いだ金であることにしたい、という申入れをし、織工や農民の絵を描いた[68]。しかし、ピサロやモネなど明るい印象派の作品に関心を注ぐテオと、バルビゾン派を師として暗い色調の絵を描くフィンセントの間には意見の対立が生じた[69]。

1884年の夏、近くに住む10歳年上の女性マルホット(マルガレータ・ベーヘマン)と恋仲になった。しかし双方の家族から結婚を反対された末、マルホットはストリキニーネを飲んで倒れるという自殺未遂事件を起こした[54][70]。1885年3月26日、ゴッホの父が心臓発作で世を去った[71]。

1885年の春、数年間にわたって描き続けた農夫の人物画の集大成として、彼の最初の本格的作品と言われる「ジャガイモを食べる人々」を完成させた[72]。自らが着想した独自の画風を具体化した作品であり、ゴッホ自身は大きく満足した仕上がりであった。しかし周囲からの理解は得難く、同年5月にはアカデミズム絵画を批判して印象派を持ち上げていた先の友人ラッパルトからも激しい批判を受けた。人物の描き方、コーヒー沸かしと手の関係、その他の細部について手紙で批判を受け、ゴッホも強い反論の手紙を返して絶交した[73]。

夏の間、ゴッホは農家の少年と一緒に村を歩き回って、ミソサザイの巣を探したり、藁葺き屋根の農家の連作を描いたりして過ごした。炭坑のストライキを描いたエミール・ゾラの小説『ジェルミナール』を読み、ボリナージュでの経験を思い出して共感する[74]。一方、「ジャガイモを食べる人々」のモデルになった女性が9月に妊娠した件について、ゴッホのせいではないかと疑われ、カトリック教会からは、村人にゴッホの絵のモデルにならないよう命じられるという干渉を受けた[75][76]。

同年(1885年)10月、ゴッホは首都アムステルダムの国立美術館を訪れ、レンブラント、フランス・ハルス、ライズダールなどの17世紀オランダの大画家の絵を見直し、素描と色彩を一つのものとして考えること、勢いよく一気呵成に描き上げることといった教訓を得るとともに、近年の一様に明るい絵への疑問を新たにした。同じ10月、ゴッホは、黒の使い方を実証するため、父の聖書と火の消えたろうそく、エミール・ゾラの小説本『生きる歓び』を描いた静物画を描き上げ、テオに送った[77]。

アントウェルペン(1885年末-1886年初頭)

1885年11月、ゴッホはベルギーのアントウェルペンへ移り、リュ・デ・ジマージュ通りに面した絵具屋の2階の小さな部屋を借りた[78]。1886年1月から、アントウェルペン王立芸術学院で人物画や石膏デッサンのクラスに出た。また、美術館やカテドラルを訪れ、特にルーベンスの絵に関心を持った。さらに、エドモン・ド・ゴンクールの小説『シェリ』を読んでそのジャポネズリー(日本趣味)に魅了され、多くの浮世絵を買い求めて部屋の壁に貼った[79]。

金銭的には依然困窮しており、テオが送ってくれる金を画材とモデル代につぎ込み、口にするのはパンとコーヒーとタバコだけだった。同年2月、ゴッホはテオへの手紙で、前の年の5月から温かい物を食べたのは覚えている限り6回だけだと書いている。食費を切り詰め、体を酷使したため、歯は次々欠け、彼の体は衰弱した[80][81]。また、この頃から、アブサンを飲むようになった[82]。

パリ(1886年-1888年初頭)

1886年2月末、ゴッホは、ブッソ=ヴァラドン商会(グーピル商会を承継)の支店を任されているテオを頼って、夜行列車でパリに向かい、モンマルトルの弟の部屋に住み込んだ。部屋は手狭でアトリエの余地がなかったため、6月からはリュ・ルピック通りのアパルトマンに2人で転居した[83]。パリ時代には、この兄弟が同居していて手紙のやり取りがほとんどないため、ゴッホの生活について分かっていないことが多い[84]。モンマルトルのフェルナン・コルモンの画塾に数か月通い、石膏彫刻の女性トルソーの素描や、子供の裸像、男性モデルの裸像などを残している。ここで彼は、ルイ・アンクタン、ジョン・ラッセル、トゥールーズ=ロートレック、エミール・ベルナールといった若い生徒と知り合った[85]。

1886年当時のパリでは、ルノワール、クロード・モネ、カミーユ・ピサロといった今までの印象派画家とは異なり、純色の微細な色点を敷き詰めて表現するジョルジュ・スーラ、ポール・シニャックといった新印象派・分割主義と呼ばれる一派が台頭しており、この年、印象派絵画展が第8回をもって終了した[86]。ゴッホは、春から秋にかけて、モンマルトルの丘から見下ろすパリの景観、丘の北面の風車・畑・公園など、また花瓶に入った様々な花の絵を描いた。同年冬には人物画・自画像が増えた。若い画家が集まる交流の場となっていたジュリアン・タンギー(タンギー爺さん)の店で絵具を買っていた[87]。また、画商ドラルベレットのところでアドルフ・モンティセリの絵を見てから、この画家に傾倒するようになった[88]。

-

石膏彫刻の女性トルソー。1886年春、パリ。油彩、ボール紙、41×32.5cm。ゴッホ美術館。

-

「モンマルトル]]」1886年秋、パリ。油彩、キャンバス、44×33.5cm。シカゴ美術館。

-

「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」1886年秋、パリ。油彩、キャンバス、38.5×46cm。クレラー・ミュラー美術館。

-

「ジャポネズリー:梅の開花(広重を模して)」1887年9月-10月、パリ。油彩、キャンパス、55×46cm。ゴッホ美術館。

ゴッホは、リュ・ドゥ・プロヴァンスの通りにあるサミュエル・ビングの店で多くの日本版画を買い集め、1887年3月にはレストラン・タンブランの店の壁を利用して日本版画展を開いた[89]。1887年に描いた「タンギー爺さん」の肖像画の背景にはいくつかの浮世絵が貼られている。また、「パリ・イリュストレ」誌1886年5月号の表紙を飾った渓斎英泉の「雲龍打掛の花魁」(左右反転して複製されたもの)のほか、歌川広重の名所江戸百景「亀戸梅屋舗」と「大はし あたけの夕立」を模写した油絵を制作している[90]。

同年(1887年)11月、ゴッホはクリシー大通りのレストラン・シャレで、自分のほかベルナール、アンクタン、トゥールーズ=ロートレック、A.H.コーニングといった仲間の絵の展覧会を開いた。そして、モネやルノワールら、大並木通り(グラン・ブールヴァール)の画廊に展示される大家と比べて、自分たちを小並木通り(プティ・ブールヴァール)の画家と称した[91]。ベルナールはこの展示会について「当時のパリの何よりも現代的だった」と述べている[92]。同月、ポール・ゴーギャンがカリブ海のマルティニークからフランスに帰国し、フィンセント、テオの兄弟はゴーギャンと交流するようになる[93]。

アルル(1888年-1889年5月)

ゴーギャン到着まで

ゴッホは、1888年2月、テオのアパルトマンを去って南フランスのアルルに到着し、オテル=レストラン・カレルに宿をとった[94]。当時、彼は飲酒と喫煙で体を壊しており、静養を求めていた[6]。ゴッホは、この地から、テオに画家の協同組合を提案した。エドガー・ドガ、モネ、ルノワール、アルフレッド・シスレー、ピサロという5人の「グラン・ブールヴァール」の画家と、テオやテルステーフなどの画商、そしてアルマン・ギヨマン、スーラ、ゴーギャンといった「プティ・ブールヴァール」の画家が協力し、絵の代金を分配し合って相互扶助を図るというものであった[95]。

ゴッホは、ベルナール宛の手紙の中で、「この地方は大気の透明さと明るい色の効果のため日本みたいに美しい。水が美しいエメラルドと豊かな青の色の広がりを生み出し、まるで日本版画に見る風景のようだ。」と書いている。3月中旬には、アルルの街の南の運河にかかるラングロワ橋を描き(「アルルの跳ね橋」)、3月下旬から4月にかけてはアンズやモモ、リンゴ、プラム、梨と、花の季節の移ろいに合わせて果樹園を次々に描いた[96]。

同年(1888年)5月からは、宿から高い支払を要求されたことを機に、後に「黄色い家」として知られる2階建ての建物の東半分、小部屋付きの2つの部屋を借り、画室として使い始めた(ベッドなどの家具がなかったため、9月までは3軒隣の「カフェ・ドゥ・ラ・ガール」の一室に寝泊まりしていた)。ポン=タヴェンにいるゴーギャンが経済的苦境にあることを知ると、2人でこの家で自炊生活をすればテオからの送金でやり繰りできるという提案を、テオとゴーギャン宛に書き送っている[97]。5月30日頃、地中海に面したサント=マリー=ド=ラ=メールの海岸に旅して、海の変幻極まりない色に感動する[98]。6月には炎天下、蚊やミストラル(北風)と戦いながら、毎日のように外に出てクロー平野の麦畑や、修道院の廃墟があるモンマジュールの丘、黄色い家の南に広がるラマルティーヌ広場を素描し、雨の日にはアルジェリア植民地兵であるズアーブ兵をモデルにした絵を描いた[99]。7月、アルルの少女をモデルに描いた肖像画に、ピエール・ロティの『お菊さん』を読んで知った日本語を使って「ラ・ムスメ」という題を付けた[100]。同月、郵便夫ジョゼフ・ルーランの肖像を描いた[101]。8月、彼はベルナールに画室を6点のひまわりの絵で飾る構想を伝え、「ひまわり」を4作続けて制作した[102]。9月初旬、寝泊まりしていたカフェ・ドゥ・ラ・ガールを描いた「夜のカフェ」を、3晩の徹夜で制作した。この店は酔客が集まって夜を明かす居酒屋であり、ゴッホは手紙の中で「『夜のカフェ』の絵で、僕はカフェとは人がとかく身を持ち崩し、狂った人となり、罪を犯すようになりやすい所だということを表現しようと努めた。」と書いている[103]。

一方、ポン=タヴェンにいるゴーギャンからは、ゴッホに対し、同年(1888年)7月24日頃の手紙で、アルルに行きたいという希望が伝えられた[101]。ゴッホは、ゴーギャンとの共同生活の準備をするため、9月8日にテオから送られてきた金で、ベッドなどの家具を買い揃え、9月中旬から「黄色い家」に寝泊まりするようになった。同じ9月中旬に「夜のカフェテラス」を描き上げた[104]。9月下旬、「黄色い家」を描いた[105]。ゴーギャンが到着する前に自信作を揃えておかなければという焦りから、テオに費用の送金を度々催促しつつ、次々に制作を重ねた。過労で憔悴しながら、10月中旬、黄色い家の自分の部屋を描いた(「アルルの寝室」)[106]。

-

「収穫」(麦秋のクローの野)1888年6月、アルル。油彩、キャンバス、73×92cm。ゴッホ美術館。

-

「日没の種まく人」1888年6月、アルル。油彩、キャンバス、64×80.5cm。クレラー・ミュラー美術館。ミレーの構図に基づくもの。

-

「夜のカフェテラス」1888年9月、アルル。油彩、キャンバス、81×65.5cm。クレラー・ミュラー美術館。

-

「アルルの寝室」1888年10月、アルル。油彩、キャンバス、72×90cm。ゴッホ美術館。

ゴーギャンとの共同生活

同年(1888年)10月23日、ゴーギャンがアルルに到着し、共同生活が始まった[107]。2人は、街の南東のはずれにあるレ・ザリスカンの散歩道を描いたり、11月4日、モンマジュール付近まで散歩して、真っ赤なぶどう畑を見たりした。2人はそれぞれぶどうの収穫を絵にした(ゴッホの「赤い葡萄畑」)。また、同じ11月初旬、2人は黄色い家の画室で「カフェ・ドゥ・ラ・ガール」の経営者ジョゼフ・ジヌーの妻マリをモデルに絵を描いた(ゴッホの「アルルの女」)[108]。ゴーギャンはゴッホに、全くの想像で制作をするよう勧め、ゴッホは思い出によりエッテンの牧師館の庭を母と妹ヴィルが歩いている絵などを描いた[109]。しかし、ゴッホは、想像で描いた絵は自分には満足できるものではなかったことをテオに伝えている[110]。11月下旬、ゴッホは2点の「種まく人」を描いた[111]。また、11月から12月にかけて、郵便夫ジョゼフ・ルーランやその家族をモデルに多くの肖像画を描き、この仕事を「自分の本領だと感じる」とテオに書いている[112]。

一方で、次第に2人の関係は緊張するようになった。11月下旬、ゴーギャンはベルナールに対し「ヴァンサン〔ゴッホ〕と私は概して意見が合うことがほとんどない、ことに絵ではそうだ。……彼は私の絵がとても好きなのだが、私が描いていると、いつも、ここも、あそこも、と間違いを見つけ出す。……色彩の見地から言うと、彼はモンティセリの絵のような厚塗りのめくらめっぽうをよしとするが、私の方はこねくり回す手法が我慢ならない、などなど。」と不満を述べている[110]。そして、12月中旬には、ゴーギャンはテオに「いろいろ考えた挙句、私はパリに戻らざるを得ない。ヴァンサンと私は性分の不一致のため、寄り添って平穏に暮らしていくことは絶対できない。彼も私も制作のための平穏が必要です。」と書き送り、ゴッホもテオに「ゴーギャンはこのアルルの仕事場の黄色の家に、とりわけこの僕に嫌気がさしたのだと思う。」と書いている[113]。12月中旬(16日頃)、2人は汽車でアルルから西へ70キロのモンペリエに行き、ファーブル美術館を訪れた。ゴッホは特にドラクロワの作品に惹かれ、帰ってから2人はドラクロワやレンブラントについて熱い議論を交わした。モンペリエから帰った直後の12月20日頃、ゴーギャンはパリ行きをとりやめたことをテオに伝えた[114]。

同年12月23日、ゴッホが自らの耳たぶを切り落とす事件が発生した[注釈 5]。12月30日の地方紙「ル・フォロム・レピュブリカン」は、「先週の日曜日、夜の11時半、オランダ出身のヴァンサン・ヴォーゴーグと称する画家が娼家1号に現れ、ラシェルという女を呼んで、『この品を大事に取っておいてくれ』と言って自分の耳を渡した。そして姿を消した。この行為――哀れな精神異常者の行為でしかあり得ない――の通報を受けた警察は翌朝この人物の家に行き、ほとんど生きている気配もなくベッドに横たわっている彼を発見した。この不幸な男は直ちに病院に収容された。」と報じている。ゴッホ自身はこの事件について記憶にないようであり、何も語っていない[115][注釈 6]。翌日の12月24日、ゴーギャンはテオを電報でアルルに呼び寄せた上で、パリに帰った[116]。

-

ゴーギャンによる、ひまわりを描くゴッホの肖像(1888年)。ゴッホ美術館。

-

ゴーギャンによる「ぶどうの収穫――人間の悲哀」1888年11月、アルル。

アルル市立病院

ゴッホは、アルル市立病院に収容された。兄を病院に見舞ってパリに戻ったテオは、婚約を決めたばかりの相手ヨー(ヨハンナ・ボンゲル)に対し、「兄のそばにいると、しばらくいい状態だったかと思うと、すぐに哲学や神学をめぐって苦悶する状態に落ち込んでしまう。」と書き送り、兄の生死を心配している[117]。担当医(インターン)のフェリクス・レーのほか、郵便夫ルーラン、病院の近くに住むプロテスタント牧師ルイ・サルがゴッホの面倒を見てくれ、テオに兄の病状を書き送っている。容態は改善に向かい、ゴッホは1889年1月2日、テオ宛に「あと数日病院にいれば、落ち着いた状態で家に戻れるだろう。何よりも心配しないでほしい。ゴーギャンのことだが、僕は彼を怖がらせてしまったのだろうか。なぜ彼は消息を知らせてこないのか。」と書いている。そして、1月7日退院して「黄色い家」に戻った[118]。

退院したゴッホは、レー医師の肖像や、耳に包帯をした2点の自画像を描き、また事件で中断していた「ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女」も完成させた[119]。ゴッホは、耐えられない幻覚はなくなり、悪夢程度に鎮まってきたとテオに書いている。しかし、2月7日、自分は毒を盛られている、至る所に囚人や毒を盛られた人が目につく、などと訴え、近所の人が警察に対応を求めたことから、病院に収容された[120]。2月17日に仮退院したが、住民29名から市長に、「オランダ人風景画家が精神能力に狂いをきたし、過度の飲酒で異常な興奮状態になり、住民、ことに婦女子に恐怖を与えている」として、家族が引き取るか精神病院に収容するよう求める請願書が提出され、2月26日、警察署長の判断で再び病院に収容された[121]。

その後、ゴッホは病院で暮らし、日中付添人と外出して絵を描いた[122]。家主から「黄色い家」の立退きを求められたことから、サル牧師やレー医師の助言に従ってここを出ていき、ベッドなどの家具はジヌーの家に置かせてもらうことにした。4月下旬、ヨーと結婚式を挙げたばかりのテオに対し、フィンセントは、サル牧師から聞いたサン=レミの精神病院に移る気持ちになったので、転院の手続をとってほしいと手紙で頼んだ[123]。

サン=レミ(1889年5月-1890年5月)

同年(1889年)5月8日、ゴッホは、サル牧師に伴われ、アルルから20キロ余り北東にあるサン=レミの精神病院に入院した。病院長テオフィル・ペロンは、その翌日、「これまでの経過全体の帰結として、ヴァン・ゴーグ氏は相当長い間隔を置いたてんかん発作を起こしやすい、と私は推定する。」と記録している[124]。テオの計らいで、隣り合った二つの病室が用意され、一つは画室として使われた[125]。

ゴッホは、病院の庭でイチハツの群生やアイリスを描いた[126]。また、病室の鉄格子の窓の下の麦畑や、アルピーユ山脈の山裾の斜面を描いた。6月に入ると、病室の外に出てオリーブ畑や糸杉を描くようになった[127]。同じ6月、アルピーユの山並みの上に輝く星々と三日月に、S字状にうねる雲を描いた「星月夜」を制作した。彼は、「オリーブ畑」、「星月夜」、「キヅタ」などの作品について、「実物そっくりに見せかける正確さでなく、もっと自由な自発的デッサンによって田舎の自然の純粋な姿を表出しようとする仕事だ。」と述べている[128]。一方、テオは、兄の近作について「これまでなかったような色彩の迫力があるが、どうも行き過ぎている。むりやり形をねじ曲げて象徴的なものを追求することに没頭したりすると、頭を酷使して、めまいを引き起こす危険がある。」と懸念を伝えている[129]。

ゴッホの病状は改善しつつあったが、アルルへ作品を取りに行って戻った直後の同年(1889年)7月半ば、再び発作が起きた。8月22日、ゴッホは「もう再発することはあるまいと思い始めた発作がまた起きたので苦悩は深い。……何日かの間、アルルの時と同様、完全に自失状態だった。……今度の発作は野外で風の吹く日、絵を描いている最中に起きた。」と書いている[130]。9月初めには意識は清明に戻り、自画像、「麦刈る男」、看護主任トラビュックの胸像、ドラクロワの「ピエタ」の石版複製を手がかりにした油彩画などを描いた[131]。また、ミレーの「野良仕事」の連作を模写した。ゴッホは、模写の仕事を、音楽家がベートーヴェンを解釈するのになぞらえている[132][133]。以降、12月まで、ミレーの模写のほか「石切場の入口」、「渓谷」、「病院の庭の松」、オリーブ畑、サン=レミのプラタナス並木通りの道路工事などを描いた[134]。

-

「星月夜」1889年6月、サン=レミ。油彩、キャンバス、73.7×92.1cm。ニューヨーク近代美術館。

-

「二本の糸杉」1889年6月、サン=レミ。油彩、キャンバス、93.3×74cm。メトロポリタン美術館。

-

「糸杉のある小麦畑」1889年6月、サン=レミ。油彩、キャンバス、73×93.5cm。個人コレクション(チューリヒ)。

-

「オリーブ畑」1889年6月、サン=レミ。油彩、キャンバス、72×92 cm。クレラー・ミュラー美術館。

-

「麦刈る男」1889年9月、サン=レミ。油彩、キャンバス、73×92cm。ゴッホ美術館。

-

「プラタナス並木通りの道路工事」1889年12月、サン=レミ。油彩、キャンバス、73.7×92cm。クリーブランド美術館。

1889年のクリスマスの頃、再び発作が起き、この時は1週間程度で収まった[135]。1890年1月下旬、アルルへ旅行して戻ってきた直後にも、発作に襲われた[136]。2月には、1月31日にテオとヨーの間に息子(フィンセントと名付けられた)が生まれたのを祝って「花咲くアーモンドの木の枝」を描いて贈ったり[137]、ゴーギャンが共同生活時代に残したスケッチをもとにジヌー夫人の絵を描いたりして創作を続けるが[138]、2月下旬にその絵をジヌー夫人自身に届けようとアルルに出かけた時、再び発作で意識不明になった[139]。4月、ペロン院長はテオに、フィンセントが「ある時は自分の感じていることを説明するが、何時間かすると状態が変わって意気消沈し、疑わしげな様子になって何も答えなくなる。」と、完全な回復が遅れている様子を伝えている[140]。また、ペロン院長による退院時(5月)の記録には、「発作の間、患者は恐ろしい恐怖感にさいなまれ、絵具を飲み込もうとしたり、看護人がランプに注入中の灯油を飲もうとしたりなど、数回にわたって服毒を試みた。発作のない期間は、患者は全く静穏かつ意識清明であり、熱心に画業に没頭していた。」と記載されている[141]。

一方、ゴッホの絵画は少しずつ評価されるようになっていた。同年(1890年)1月にブリュッセルで開かれたXX展(20人展)ではゴッホの「ひまわり」、「果樹園」など6点が出品されて好評を博し、評論家のアルベール・オーリエは「メルキュール・ド・フランス」紙にゴッホを評価する評論を載せた[142]。2月、この展覧会でゴッホの「赤い葡萄畑」が初めて400フランで売れ(買い手は画家でXX展のメンバーのアンナ・ボック)、テオから兄に伝えられた[139]。3月には、パリで開かれたアンデパンダン展に「渓谷」など10点がテオにより出品され、ゴーギャンやモネなど多くの画家から高い評価を受けているとテオが兄に書き送っている[143]。

体調が回復した5月、ゴッホは、ピサロと親しい医師ポール・ガシェを頼って、パリ近郊のオーヴェル=シュル=オワーズに転地することにした。最後に「糸杉と星の見える道」を描いてから、5月16日サン=レミの精神病院を退院した。翌朝パリに着き、数日間テオの家で過ごしたが、パリの騒音と気疲れを嫌って早々にオーヴェルに向かって発った[144]。

-

「花咲くアーモンドの木の枝」1890年2月、サン=レミ。油彩、キャンバス、73.5×92cm。ゴッホ美術館。

-

「糸杉と星の見える道」1890年5月、サン=レミ。油彩、キャンバス、92×73cm。クレラー・ミュラー美術館。

オーヴェル=シュル=オワーズ(1890年5月-7月)

同年(1890年)5月20日、ゴッホはパリから北西へ30キロ余り離れたオーヴェル=シュル=オワーズの農村に着き、ポール・ガシェ医師を訪れた。ガシェ医師について、ゴッホは「非常に神経質で、とても変わった人」だが、「体格の面でも、精神的な面でも、僕にとても似ているので、まるで新しい兄弟みたいな感じがして、まさに友人を見出した思いだ」と妹ヴィルに書いている。ゴッホは村役場広場のラヴー旅館に泊まって生活することにした[145]。

ゴッホは、古い草葺屋根の家々、セイヨウトチノキ(マロニエ)の花を描いた。またガシェ医師の家を訪れて絵画や文学の話をしつつ、その家の庭、家族、ガシェの肖像などを描いた[146]。6月初めには、さらにオーヴェルの教会を描いた[147]。6月8日の日曜日、パリからテオとヨーが息子を連れてオーヴェルを訪れ、ゴッホ、ガシェの一家と昼食をとったり散歩をしたりした。ゴッホは2日後「日曜日はとても楽しい思い出を残してくれた。」と書いている[148]。6月末から50cm×100cmの長いキャンバスを使うようになり、これを縦に使ってピアノを弾くガシェの娘マルグリットを描いた[149]。

この頃、パリのテオは、勤務先の商会の経営者ブッソ、ヴァラドンと意見が対立しており、ヨーの兄アンドリース・ボンゲル(ドリース)とともに共同で自営の画商を営む決意をするか迷っていた。またヨーと息子が体調を崩し、そのことでも悩んでおり、テオは6月30日、兄宛に悩みを吐露した長い手紙を書いている[150]。7月6日、ゴッホはパリを訪れた。ゴッホについて評論を書いたアルベール・オーリエや、トゥールーズ=ロートレックなど多くの友人が彼を訪ねた。この日、テオやヨーと何らかの話合いがされたようであり、オーヴェルに帰ってから7月10日頃、テオとヨー宛に「これは僕たちみんなが日々のパンを危ぶむ感じを抱いている時だけに些細なことではない。……こちらへ戻ってきてから、僕もなお悲しい思いに打ちしおれ、君たちを脅かしている嵐が自分の上にも重くのしかかっているのを感じ続けていた。」と書き送っている。また、大作3点(「荒れ模様の空の麦畑」、「カラスのいる麦畑」、「ドービニーの庭」)を描き上げたことを伝えている[151]。また、フィンセントはその後にもテオの「激しい家庭のもめ事」を心配する手紙を送ったようであり(手紙は残っていない)、7月22日、テオは兄に、(共同自営問題[注釈 7]に関し)ドリースとの議論はあったものの、激しい家庭のもめ事など存在しないという手紙を送り、これに対しフィンセントは最後の手紙となる7月23日の手紙で「君の家庭の平和状態については、平和が保たれる可能性も、それを脅かす嵐の可能性も僕には同じように納得できる。」などと書いている[152]。

-

「夜の白い家」1890年6月、オーヴェル。油彩、キャンバス、59×72.5cm。エルミタージュ美術館。

-

「荒れ模様の空の麦畑」1890年7月、オーヴェル。油彩、キャンバス、50×100.5cm。ゴッホ美術館。

-

「カラスのいる麦畑」1890年7月、オーヴェル。油彩、キャンバス、50×103cm。ゴッホ美術館。

死(1890年7月)

7月27日の日曜日の夕方、オーヴェルのラヴー旅館に、怪我を負ったゴッホが帰り着いた。ラヴー旅館に呼ばれてゴッホの容態を見たガシェ医師は、オーヴェルに滞在中だった医師マズリとともに傷を検討した。傷は銃創であり、左乳首の下、3、4センチの辺で紫がかったのと青みがかったのと二重の暈に囲まれた暗い赤の傷穴から弾が体内に入り、もう外への出血はなかったという。両医師は、弾丸が心臓をそれて左の下肋部に達しており、移送も外科手術も無理と考え、絶対安静で見守ることとした[153]。ガシェ医師は、この日のうちにテオ宛に「本日、日曜日、夜の9時、使いの者が見えて、令兄フィンセントがすぐ来てほしいとのこと。彼のもとに着き、見るとひどく悪い状態でした。彼は自分で傷を負ったのです。」という手紙を書いた[154]。翌28日の朝、パリで手紙を受け取ったテオはオーヴェルのフィンセントのもとに急行した。テオが着いた時点ではフィンセントは話をすることができたが、29日午前1時半、フィンセントは息を引き取った(当時37歳)[155]。7月30日、葬儀が行われ、ガシェ医師、画家仲間のベルナール、シャルル・ラヴァルや、タンギーなど、12名くらいが参列した[156]。

テオは8月1日、パリに戻ってからヨー宛の手紙に「オーヴェルに着いた時、幸い彼は生きていて、事切れるまで私は彼のそばを離れなかった。……兄と最後に交わした言葉の一つは、『このまま死んでゆけたらいいのだが』だった。」と書いている[157]。

ゴッホの死因については、一般に自殺であると考えられているが、銃を撃った場所、経緯などは明らかになっていない。2011年にゴッホの伝記を刊行したスティーヴン・ナイフェとグレゴリー・ホワイト・スミスは、ゴッホと一緒にいた少年らが、持っていた銃を誤って発射させてゴッホを撃ってしまい、ゴッホは少年らをかばってこのことを言わなかったのではないかという新説を唱えた。ゴッホ美術館は、新説は興味深いが依然疑問が残るとしている[158]。

テオは、同年(1890年)8月、フィンセントの回顧展を実現しようと動き始めたが、9月、めまいがするなどと体調不良を訴え、同月、突然麻痺の発作に襲われて入院した。10月14日、精神病院に移り、そこでは梅毒の最終段階、麻痺性痴呆と診断されている。11月18日、ユトレヒト近郊の診療所に移送され療養を続けたが、1891年1月25日、亡くなり、ユトレヒトの市営墓地に埋葬された。1914年4月、ヨーがテオの遺骨をオーヴェルの墓地に移し、フィンセントとテオの墓石が並ぶことになった[159]。

後世

評価の高まり

ゴッホの死後、1891年2月、ブリュッセルのXX展で遺作の油絵8点と素描7点が展示された。1911年、ベルナールが自分宛のゴッホの書簡集を出版し、1914年、ヨーが3巻の『ゴッホ書簡集』を出版した[160]。この頃には、ゴッホは、フォーヴィスム、ドイツ表現主義の画家たちから、現代美術史の先駆者とみなされるに至った[161]。

作品の高騰

ゴッホの作品のうち、特に高額で取引された一例は次のとおりである[162]。

| 作品名 | F | JH | 競売日 | 価格(米ドル) |

|---|---|---|---|---|

| ひまわり(15本のひまわり) | 457 | 1666 | 1987年3月30日 | 3950万ドル |

| アイリス | 608 | 1691 | 1987年11月11日 | 5390万ドル |

| 医師ガシェの肖像 | 753 | 2007 | 1990年5月15日 | 8250万ドル |

| 自画像(あごひげのないもの) | 525 | 1665 | 1998年11月19日 | 7150万ドル |

このうち、「ひまわり」は1987年に安田火災海上(現損保ジャパン)が落札したものであり(約58億円)、話題を呼んだ。現在は、損保ジャパン東郷青児美術館が所蔵している。

また、「医師ガシェの肖像」は、ヨーによって1898年頃にわずか300フランで売却されたと伝えられる作品である[163]。1990年、ニューヨークのクリスティーズでの競売で齊藤了英が落札し[162](当時約124億5000万円)、1980年代末から90年代初頭にかけての日本人バイヤーブームを象徴する高額落札となった[164]。2010年現在でも、ゴッホ作品の最高落札額である。

近年では、2006年5月2日に「アルルの女(ジヌー夫人)」が4030万ドルで落札された[165]。

日本での受容

ゴッホが日本において知られるようになったのは、1911年に武者小路実篤が文芸誌『白樺』において紹介したのが最初と言われる。

『白樺』は「ひまわり」購入のため寄付金を募集したが失敗し、1919年、山本顧彌太がこれを購入した。この「ひまわり」は京橋の星製薬階上の白樺美術館第一回展で公開され、日本で展示された最初のゴッホ作品となったが、その後、1945年芦屋で空爆のため焼失した[166]。

戦後は劇作品で劇団民藝代表の滝沢修が、1951年から生涯にわたり公演した『炎の人 ヴァン・ゴッホの生涯』(三好十郎脚本)の影響も大きい。

1996年、ゴッホの生涯を、単独の漫画で初めて紹介した『ゴッホ-太陽を愛した「ひまわり」の画家』(小学館版学習まんが人物館)が発売された。

映画

- 『ヴァン・ゴッホ』 Van Gogh (1948)

- 『炎の人ゴッホ』 Lust for Life (1955)

- 監督:ヴィンセント・ミネリ、出演:カーク・ダグラス。アメリカ映画。ゴッホの伝記映画の中では最も有名な作品で、「周囲の無理解にもかかわらず情熱をもって独自の芸術を追求した狂気の天才画家」という通俗的なゴッホのイメージを定着させるのに決定的な役割を果たした。原作はアーヴィング・ストーン『炎の人ゴッホ』(新版・中公文庫)

- 『ゴッホ』 Vincent & Theo (1990)

- 監督:ロバート・アルトマン、出演:ティム・ロス。神話化されたゴッホの物語の脱構築を目指した作品で、いくぶん脚色されているとはいえ比較的史実に近い。画家は(他の作品に比べれば)感情を抑えた冷静で分析的な性格として描かれている。原題が示すように弟のテオにもスポットが当てられている。

- 『夢』 Dreams (1990)

- 監督:黒澤明。エピソードの1つに、ゴッホの絵画世界の中に入り込んでしまう夢話がある。ゴッホを演じたのは映画監督のマーティン・スコセッシ。「太陽が絵を描けと僕を脅迫する」という言葉はこの映画におけるセリフである。

作品

ゴッホは、1881年11月から死を迎える1890年7月まで、900点近くの油絵を制作した。生前はほとんど評価されなかったが、死後、「星月夜」、「ひまわり」、「アイリス」、「アルルの寝室」など、多くの油絵の名作が人気を博することになった[167]。油絵のほか、水彩画150点近くがあるが、多くは油絵のための習作として描かれたものである[168]。素描は1877年から1890年まで1000点以上が知られている。鉛筆、黒チョーク、赤チョーク、青チョーク、葦ペン、木炭などが用いられ、これらが混用されることもある[169]。

画家を志した最初期は、版画やデッサン教本を模写するなど、専ら素描を練習していたが、1882年にハーグに移ってからアントン・モーヴの手ほどきで本格的に水彩画を描くようになり、更に油絵も描き始めた[170]。初期(ニュネン時代)の作品は、暗い色調のもので、貧農たちの汚れた格好を描くことに関心が寄せられていた[171]。特にジャン=フランソワ・ミレーの影響が大きく、ゴッホはミレーの「種まく人」や「麦刈る人」の模写を終生描き続けた[172]。しかし、1886年、印象派や新印象派が花ざかりのパリに移ると、自分の暗いパレットが時代遅れであると感じるようになり、明るい色調を取り入れながら独自の画風を作り上げていった[171]。パリ時代には、新印象派風の点描による作品も描いている一方、補色のコントラストや太い筆致などの研究も行っている。また、浮世絵を収集・模写しており、アルル時代の作品にも構図や筆致の点で浮世絵の影響が見られる[170]。

今日、ゴッホの作品は世界中の美術館で見ることができるが、その中でもアムステルダムのゴッホ美術館には「ジャガイモを食べる人々」、「アーモンドの木の枝」、「カラスのいる麦畑」などの大作を含む200点以上の油絵に加え、多くの素描、手紙が集まっており、同じくオランダにあるクレラー・ミュラー美術館にも「夜のカフェテラス」など多くの名作が収蔵されている。「星月夜」などはニューヨーク近代美術館にある[173]。

ゴッホの全作品のカタログを1928年最初に作ったのがJacob Baart de la Failleであり、1970年にゴッホ美術館によりアップデートされた。ここでは作品にF番号が付けられている。また、1980年代にJanHulskerが全作品カタログを編纂し、1996年にアップデートされた。こちらにはJH番号が付されている。F番号は最初に油絵、次いで素描と水彩画を並べているのに対し、JH番号は全ての作品を年代順に並べている。F番号の末尾にrとある場合は、1枚のキャンバス・紙の両面に描かれている場合の表面、vとあるのは裏側の絵を指す。JH番号は表・裏のそれぞれに固有の番号が付されている[174]。

肖像画

ゴッホは、農民をモデルにした人物画(オランダ時代)に始まり、タンギー爺さん(パリ時代)、ジヌー夫人、郵便夫ジョゼフ・ルーランとその家族(アルル時代)、医師ガシェとその家族(オーヴェル=シュル=オワーズ時代)など、身近な人々をモデルに多くの肖像画を描いている。ゴッホは、アントウェルペン時代から「僕は大聖堂よりは人間の眼を描きたい」と描いていたが、肖像画に対する情熱は晩年まで衰えることはなく、オーヴェル=シュル=オワーズから、妹ウィルに宛てて次のように書いている。「僕が画業の中で他のどんなものよりもずっと、ずっと情熱を感じるのは、肖像画、現代の肖像画だ。……僕がやりたいと思っているのは、1世紀のちに、その時代の人たちに〈出現〉(アパリシオン)のように見えるような肖像画だ。それは、写真のように似せることによってではなく、性格を表現し高揚させる手段として現代の色彩科学と色彩感覚を用いて、情熱的な表現によってそれを求めるのだ。」[175]。

-

「パシアンス・エスカリエの肖像」1888年、アルル。油彩、キャンバス、69×56cm。個人コレクション。

-

「郵便夫ジョゼフ・ルーラン」1888年8月、アルル。油彩、キャンバス、81.2×65.3cm。ボストン美術館。

自画像

ゴッホは多くの自画像を残しており、1886年から1889年にかけて彼が描いた自画像は37枚とされている[177]。

アルルでの耳切り事件の後に描かれた自画像は左耳(鏡像を見ながら描いたため絵では右耳)に包帯をしているが、サン=レミ時代の自画像は全て右耳を見せている。オーヴェル=シュル=オワーズ時代には多くの絵を描いているが、自画像は制作していない[178]。

-

1887年、パリ。油彩、キャンバス、42×31cm。ゴッホ美術館。

-

「暗色のフェルト帽をかぶった自画像」1887年–1888年冬、パリ。油彩、キャンバス、44×37.5cm。ゴッホ美術館。

-

1889年8月、サン=レミ。油彩、キャンバス。ナショナル・ギャラリー。

-

あごひげのないもの。1889年9月、サン=レミ。油彩、キャンバス、40×31cm。個人コレクション。1998年に7150万ドルで高額落札された[162]。

脚注

注釈

- ^ ファン/ヴァンは姓の一部である。ヨーロッパ諸語における発音は様々であり、日本語表記もバリエーションがある。オランダ語ではオランダ語: [vɑŋ ˈɣɔχ] (

音声ファイル)。オランダ・ホラント州の方言では、vanの"v"が無声化して[ˈvɪnsɛnt fɑŋˈxɔx] (

音声ファイル)。オランダ・ホラント州の方言では、vanの"v"が無声化して[ˈvɪnsɛnt fɑŋˈxɔx] ( 音声ファイル)となる。ゴッホはブラバント地方で育ちブラバント方言で文章を書いていたため、彼自身は、自分の名前をブラバント・アクセントで"V"を有声化し、"G"と"gh"を無声硬口蓋摩擦音化して[vɑɲˈʝɔç]と発音していた可能性がある。イギリス英語では[ˌvæn ˈɡɒx]、場合によって[ˌvæn ˈɡɒf]と発音し、アメリカ英語では[ˌvæn ˈɡoʊ](ヴァンゴウ)とghを発音しないのが一般的である。彼が作品の多くを制作したフランスでは、[vɑ̃ ɡɔɡə](ヴァンサン・ヴァン・ゴーグ)となる。日本語では英語風のヴィンセント・ヴァン・ゴッホという表記も多く見られる。

音声ファイル)となる。ゴッホはブラバント地方で育ちブラバント方言で文章を書いていたため、彼自身は、自分の名前をブラバント・アクセントで"V"を有声化し、"G"と"gh"を無声硬口蓋摩擦音化して[vɑɲˈʝɔç]と発音していた可能性がある。イギリス英語では[ˌvæn ˈɡɒx]、場合によって[ˌvæn ˈɡɒf]と発音し、アメリカ英語では[ˌvæn ˈɡoʊ](ヴァンゴウ)とghを発音しないのが一般的である。彼が作品の多くを制作したフランスでは、[vɑ̃ ɡɔɡə](ヴァンサン・ヴァン・ゴーグ)となる。日本語では英語風のヴィンセント・ヴァン・ゴッホという表記も多く見られる。

- ^ 死産の兄と同じ名前を付けられたことは、画家の青年期に深い影を落としたのではないかという指摘がされている。また男性2人組の肖像などにはこうした背景と結びつく要素があるとされている。Lubin (1972: 82-84)。

- ^ ゴッホは、1881年のテオ宛書簡で「僕が20歳のときの恋はどんなものだったか……僕はある娘をあきらめた。彼女は別の男と結婚した。」と書いている。二見 (2010: 29)。

- ^ 父は1875年10月、エッテンの教会の牧師となり、一家はそこに移り住んだ。二見 (2010: 36)。

- ^ 耳の付け根からではなく、下部の耳たぶを切断した。二見 (2010: 336)。事件の後の自画像では左の耳は包帯で覆われているが(ゴッホは鏡像を見ながら自画像を描いたため、包帯は絵の人物の右耳に付けられているように描かれている)、死の床にあるゴッホをガシェ医師が描いたスケッチによれば、左の耳介の大部分は無傷で残っている。Cohen, Ben (2003年). “A tale of two ears”. Journal of the Royal Society of Medicine. 2012年7月15日閲覧。“Frequently Asked Questions: A7”. VGGallery. 2012年7月15日閲覧。

- ^ パリに戻ったゴーギャンと会ったベルナールは、ゴーギャンから伝え聞いた話として、1889年1月1日消印の友人オーリエ宛の手紙で次のように書いている。「アルルを去る前の晩、私〔ゴーギャン〕の後をヴァンサン〔ゴッホ〕が追いかけてきた。私は振り向いた。時々彼が変な振舞いをするので警戒したのだ。すると彼は言った。『あなたは無口になった。僕も静かにするよ。』。私はホテルへ寝に行き、帰宅した時、家の前にはアルル中の人が押しかけていた。その時警官たちが私を逮捕した。家の中が血まみれになっていたからだ。事の次第はこうだ――私が立ち去った後、彼は家に戻り、剃刀で耳を切り落とした。それから大きなベレー帽をかぶって、娼家へ行き、遊女の一人に耳を渡して言った。『真心から君に言うが、君は僕を忘れないでくれるね。』」。一方、その10年あまり後に晩年のゴーギャンが書いた『前後録』の中では、ゴッホがゴーギャンの背後から剃刀を手にして突進してきた話が付け加えられている。二見 (2010: 199-200)

- ^ テオとドリースが共同で画商を自営する計画については、ドリースが身を引いてしまい、7月21日、テオは経営者ブッソに商会に残ることを伝えた。二見 (2010: 285-86)。

出典

- ^ Pickvance (1986: 129)

- ^ Tralbaut (1981: 39)

- ^ a b Pomerans (1996: ix)。

- ^ “Van Gogh: The Letters”. Van Gogh Museum. 2009年10月7日閲覧。

- ^ “Van Gogh's letters, Unabridged and Annotated”. 2009年6月25日閲覧。

- ^ a b Hughes (1990: 143)。

- ^ Pomerans (1996: i–xxvi)。

- ^ Pomerans (1997: xiii)。

- ^ “Vincent Van Gogh Biography, Quotes & Paintings”. The Art History Archive. 2011年7月12日閲覧。

- ^ Pomerans (1997: 1)。

- ^ Erickson (1998: 9)。

- ^ Van Gogh-Bonger, Johanna.. “Memoir of Vincent van Gogh”. van Gogh's Letters. 2011年7月12日閲覧。

- ^ Tralbaut (1981: 24)。

- ^ 吉屋 (2005-37-38)

- ^ Tralbaut (1981:25-35)、Hulsker (1984: 8-9)。

- ^ “Letter 347: Vincent to Theo”. van Gogh's Letters (1883年12月18日). 2011年7月12日閲覧。

- ^ “Letter 7: Vincent to Theo”. van Gogh's Letters (1873年5月5日). 2011年7月12日閲覧。

- ^ Hackford Road. vauxhallsociety.org.uk. Retrieved 27 June 2009.

- ^ 二見 (2010: 27-34)

- ^ Tralbaut (1981: 35-47)。

- ^ “Letter from Vincent van Gogh to Theo van Gogh”. van Gogh's Letters (1876年8月18日). 2011年7月12日閲覧。

- ^ Tralbaut (1981: 47–56)。

- ^ Callow (1990: 54)。

- ^ M. J. Brusse (1914年5月26日). “Letter from M. J. Brusse to Nieuwe Rotterdamse Courant”. van Gogh's letters. 2012年3月4日閲覧。

- ^ McQuillan (1989: 26)。

- ^ Erickson (1998: 23)。

- ^ 吉屋 (2005: 72-76)

- ^ Hulsker (1990: 60–62, 73)。

- ^ 二見 (2010: 49-51)

- ^ 吉屋 (2005: 84-87)

- ^ 吉屋 (2005: 90)

- ^ “Letter 158: Vincent to Theo”. van Gogh's Letters (1881年11月18日). 2011年7月12日閲覧。

- ^ “Letter 134”. van Gogh's Letters (1880年8月20日). 2012年3月4日閲覧。

- ^ 吉屋 (2005: 91-92)

- ^ 吉屋 (2005: 93)

- ^ 二見 (2010: 58)

- ^ 二見 (2010: 59)

- ^ Tralbaut (1981: 67-71)。

- ^ 二見 (2010: 61-62)

- ^ Erickson (1998: 5)。

- ^ “Letter 153: Vincent to Theo” (1881年11月3日). 2012年3月7日閲覧。

- ^ “Letter 179: To Theo van Gogh. Etten”. Vincent van Gogh: The Letters. Van Gogh Museum (1881年11月3日). 2012年3月7日閲覧。 “..."no, nay, never"...”

- ^ “Letter 161: Vincent to Theo” (1881年11月23日). 2012年3月7日閲覧。

- ^ “Letter 164: Vincent to Theo, from Etten” (1881年12月21日). 2012年3月7日閲覧。

- ^ “Letter 193: from Vincent to Theo, The Hague” (1882年5月14日). 2012年6月23日閲覧。

- ^ Gayford (2006: 130–31)。

- ^ Pomerans (1997: 112)。

- ^ “Letter 166: Vincent to Theo” (1881年12月29日). 2012年3月8日閲覧。

- ^ “Letter 194: To Theo van Gogh.”. Vincent van Gogh: The Letters. Van Gogh Museum (1881年12月29日). 2012年3月8日閲覧。

- ^ “Letter 196”. Vincent van Gogh. The Letters. Van Gogh Museum. 2012年4月22日閲覧。

- ^ Tralbaut (1981), 96?103

- ^ 二見 (2010: 72-73)

- ^ “Letter 224”. Vincent van Gogh. The Letters. Van Gogh Museum. 2012年4月22日閲覧。

- ^ a b Tralbaut (1981), 107

- ^ Callow (1990), 132

- ^ 二見 (2010: 70-71)

- ^ 二見 (2010: 75)

- ^ “Letter 206”. van Gogh's Letters (1882年6月). 2012年4月22日閲覧。

- ^ 二見 (2010: 77-78)

- ^ Tralbaut (1981: 110)。

- ^ Tralbaut (1981),110

- ^ Arnold, 38

- ^ Wilkie, 185

- ^ Tralbaut (1981),101?107

- ^ Tralbaut (1981), 111?122

- ^ 二見 (2010: 89-92)

- ^ 二見 (2010: 95-97)

- ^ 二見 (2010: 98-100)

- ^ 二見 (2010: 100, 104)

- ^ 二見 (2010: 100-01)

- ^ Tralbaut (1981: 154)。

- ^ McQuillan, 127

- ^ 二見 (2010: 110-11)

- ^ 二見 (2010: 111-12)

- ^ “Vincent Van Gogh and Gordina de Groot”. VanGochAdventure.com. 2012年6月23日閲覧。

- ^ 二見 (2010: 113)

- ^ 二見 (2010: 113-14)

- ^ 二見 (2010: 117)

- ^ 二見 (2010: 118-20)

- ^ Callow (1990: 184)。

- ^ 二見 (2010: 120, 122)

- ^ Callow (1990: 253)。

- ^ 二見 (2010: 123)

- ^ Tralbaut (1981: 187-91)。

- ^ 二見 (2010: 124-25)

- ^ 二見 (2010: 125-26)

- ^ 二見 (2010: 126, 130-31)

- ^ 二見 (2010: 126)

- ^ 二見 (2010: 131-32)

- ^ 二見 (2010: 140-41)

- ^ 二見 (2010: 133-34)

- ^ Hulsker (1990: 256)。

- ^ 二見 (2010: 142)

- ^ 二見 (2010: 142-43)

- ^ 二見 (2010: 144)

- ^ 二見 (2010: 145-47)

- ^ 二見 (2010: 149-51)

- ^ 二見 (2010: 152)

- ^ 二見 (2010: 155, 157, 160)

- ^ 二見 (2010: 162, 164)

- ^ a b 二見 (2010: 165)

- ^ 二見 (2010: 166-67)

- ^ 二見 (2010: 170-71)

- ^ 二見 (2010: 173-75)

- ^ 二見 (2010: 178)

- ^ 二見 (2010: 182-83)

- ^ 二見 (2010: 185)

- ^ 二見 (2010: 187-89)

- ^ 二見 (2010: 190)

- ^ a b 二見 (2010: 192)

- ^ 二見 (2010: 190-91)

- ^ 二見 (2010: 193)

- ^ 二見 (2010: 194)

- ^ 二見 (2010: 194-97)

- ^ 二見 (2010: 198)

- ^ 二見 (2010: 199)

- ^ 二見 (2010: 201)

- ^ 二見 (2010: 202-06)

- ^ 二見 (207-10)

- ^ 二見 (2010: 211-13)

- ^ 二見 (2010: 214-15)

- ^ 二見 (2010: 347)

- ^ 二見 (2010: 218-19)

- ^ 二見 (2010: 225)

- ^ Callow (1990: 246)。

- ^ 二見 (2010: 225-26)

- ^ 二見 (2010: 228)

- ^ 二見 (2010: 231)

- ^ 二見 (2010: 230, 246)

- ^ 二見 (2010: 234)

- ^ 二見 (2010: 236-39)

- ^ Pickvance (1984: 102–03)。

- ^ Pickvance (1986: 154–57)。

- ^ 二見 (2010: 246-48, 252)

- ^ 二見 (2010: 254)

- ^ 二見 (2010: 258)

- ^ Tralbaut (1981: 293)。

- ^ Pickvance (1986: 175–77)。

- ^ a b 二見 (2010: 260)

- ^ 二見 (2010: 262)

- ^ 二見 (2010: 264-65)

- ^ 吉屋 (2005: 200)

- ^ 二見 (2010:261-62)

- ^ 二見 (2010:264-66)

- ^ 二見 (2010: 268-69)

- ^ 二見 (2010: 269-71)

- ^ 二見 (2010: 272)

- ^ 二見 (2010: 273-74)

- ^ 二見 (2010: 279)

- ^ 二見 (2010: 280)

- ^ 二見 (2010: 282-83)

- ^ 二見 (2010: 286-89)

- ^ 二見 (2010:295)

- ^ 二見 (2010: 292-93)

- ^ 二見 (2010: 296)

- ^ 二見 (2010: 298-99)

- ^ 二見 (2010: 297-98)

- ^ Gompertz, Will (2011年10月17日). “Van Gogh did not kill himself, authors claim”. BBC News. 2011年10月17日閲覧。

- ^ 二見 (2010: 302-04)

- ^ 二見 (2010: 310-11)

- ^ “Heilbrunn Timeline ofArt History: Vincent van Gogh (1853-1890)”. The Metropolitan Museum of Art. 2012年7月18日閲覧。

- ^ a b c “Frequently Asked Questions: A5”. VGGallery. 2012年7月15日閲覧。

- ^ Kazutani, Michiko (1998年4月28日). “BOOKS OF THE TIMES; A van Gogh Portrait, Once Obscure, Now Unseen”. New York Times 2012年7月21日閲覧。

- ^ “The Most Expensive Paintings ever sold”. the art wolf.com. 2012年7月17日閲覧。

- ^ Vogel, Carol (2006年5月3日). “A Famous Face, and Now an Auction Star”. New York Times 2012年7月22日閲覧。

- ^ 二見 (2010: 167)

- ^ “Vincent van Gogh Paintings”. Van Gogh Gallery. 2012年7月15日閲覧。

- ^ “Watercolors”. Van Gogh Gallery. 2012年7月15日閲覧。

- ^ “Vincent van Gogh Drawings”. Van Gogh Gallery. 2012年7月15日閲覧。

- ^ a b “Heilbrunn Timeline of Art History: Vincent van Gogh (1853-1890)”. The Metropolitan Museum of Art. 2012年7月17日閲覧。

- ^ a b “Before and After”. Van Gogh Gallery. 2012年7月15日閲覧。

- ^ 吉屋 (2005: 96)

- ^ “Vincent van Gogh Museums”. Van Gogh Gallery. 2012年7月15日閲覧。

- ^ “Frequently Asked Questions: A6, A6a”. VGGallery. 2012年7月15日閲覧。

- ^ 圀府寺 (2010: 177-79)。

- ^ “ウジェーヌ・ボックの肖像”. Salvastyle.com. 2012年10月28日閲覧。

- ^ “Encyclopedia of Irish and World Art, art of self-portrait”. 2012年7月14日閲覧。

- ^ Metzger and Walther (1993: 653)。

- ^ “イーゼルの前の自画像(画家としての自画像)”. Salvastyle.com. 2012年10月28日閲覧。

参考文献

- 圀府寺司『ゴッホ――日本の夢に懸けた芸術家』角川書店(角川グループパブリッシング)〈角川文庫 (Kadokawa Art Selection)〉、2010年。ISBN 978-4043943791。

- 二見史郎『ファン・ゴッホ詳伝』みすず書房、2010年。ISBN 978-4-622-07571-4。

- 吉屋敬『青空の憂鬱――ゴッホの全足跡を辿る旅』評論社、2005年。ISBN 978-4566050693。

- Bernard, Bruce (ed.). Vincent by Himself. London: Time Warner, 2004.

- Callow, Philip. Vincent van Gogh: A Life. Chicago: Ivan R. Dee, 1990. ISBN 1-56663-134-3

- Erickson, Kathleen Powers. At Eternity's Gate: The Spiritual Vision of Vincent van Gogh, 1998. ISBN 0-8028-4978-4

- Gayford, Martin. The Yellow House: Van Gogh, Gauguin, and Nine Turbulent Weeks in Arles. London: Penguin, 2006. ISBN 0-670-91497-5

- Grossvogel, David I. Behind the Van Gogh Forgeries: A Memoir by David I. Grossvogel. San Jose: Author's Choice Press, 2001. ISBN 0-595-17717-4

- Hammacher, A.M. Vincent van Gogh: Genius and Disaster. New York: Harry N. Abrams, 1985. ISBN 0-8109-8067-3

- Hughes, Robert. Nothing If Not Critical. London: The Harvill Press, 1990. ISBN 0-14-016524-X

- Hulsker, Jan. Vincent and Theo van Gogh; A dual biography. Ann Arbor: Fuller Publications, 1990. ISBN 0-940537-05-2

- Hulsker, Jan. The Complete Van Gogh. Oxford: Phaidon, 1980. ISBN 0-7148-2028-8

- Hughes, Robert. "Introduction". The Portable Van Gogh. 2002. New York: Universe. ISBN 0-7893-0803-7

- Lubin, Albert J. Stranger on the earth: A psychological biography of Vincent van Gogh. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972. ISBN 0-03-091352-7

- McQuillan, Melissa. Van Gogh. London: Thames and Hudson, 1989. ISBN 1-86046-859-4

- Naifeh, Steven and Smith, Gregory White. Van Gogh: the Life, New York: Random House, 2011. ISBN 978-0-375-50748-9

- Nemeczek, Alfred. Van Gogh in Arles. Prestel Verlag, 1999. ISBN 3-7913-2230-3

- Pomerans, Arnold. The Letters of Vincent van Gogh. London: Penguin Classics, 1997. ISBN 0-14-044674-5

- Petrucelli, Alan W. Morbid Curiosity: The Disturbing Demises of the Famous and Infamous. Perigee Trade. ISBN 0399535276

- Rewald, John. Post-Impressionism: From van Gogh to Gauguin. London: Secker & Warburg, 1978. ISBN 0-436-41151-2

- Rewald, John. Studies in Post-Impressionism. New York: Abrams, 1986. ISBN 0-8109-1632-0

- Sund, Judy. Van Gogh. London: Phaidon, 2002. ISBN 0-7148-4084-X

- Sweetman, David. Van Gogh: His Life and His Art. New York: Touchstone. 1990. ISBN 0-671-74338-4

- Tralbaut, Marc Edo. Vincent van Gogh, le mal aimé. Edita, Lausanne (French) & Macmillan, London 1969 (English); reissued by Macmillan, 1974 and by Alpine Fine Art Collections, 1981. ISBN 0-933516-31-2

- van Heugten, Sjraar. Van Gogh The Master Draughtsman. London: Thames and Hudson, 2005. ISBN 978-0-500-23825-7

- Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer. Van Gogh: the Complete Paintings. New York: Taschen, 1997. ISBN 3-8228-8265-8

- Wilkie, Kenneth. "The Van Gogh File: The Myth and the Man". Souvenir Press Ltd, 2004. ISBN 978-0285636910

手紙

- 小林秀雄 『ゴッホの手紙』新潮社、角川文庫、(新版「全作品集20」、新潮社) 読売文学賞受賞

- 二見史郎・粟津則雄ほか訳『ファン・ゴッホ書簡全集(全6巻)』みすず書房 元版1970年、新版1984年

- 二見史郎編訳/圀府寺司訳『ファン・ゴッホの手紙』みすず書房 2001年

- 硲伊之助訳『ゴッホの手紙』(岩波文庫上中下)

- 戦前から戦後にかけ、木村荘八や式場隆三郎が翻訳出版した。

関連項目

関連カテゴリ

外部リンク

- ゴッホ美術館公式サイト オランダ語・英語(一部日本語ページ有り)

Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA

Template:Link GA Template:Link GA Template:Link GA Template:Link FA

![「モンマルトル]]」1886年秋、パリ。油彩、キャンバス、44×33.5cm。シカゴ美術館。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Van_Gogh_-_Montmartre_bei_der_oberen_M%C3%BChle.jpeg/92px-Van_Gogh_-_Montmartre_bei_der_oberen_M%C3%BChle.jpeg)

![「ウジェーヌ・ボックの肖像」1888年、アルル。油彩、キャンバス、60×45cm。オルセー美術館。アルルで知り合ったベルギー出身の画家・詩人である[176]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Van_Gogh_Portrait_Eugene_Boch.jpg/89px-Van_Gogh_Portrait_Eugene_Boch.jpg)

![「イーゼルの前の自画像(画家としての自画像)」1888年1月-2月、パリ[179]。油彩、キャンバス、65×50cm。ゴッホ美術館。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Van_Gogh_self_portrait_as_an_artist.jpg/90px-Van_Gogh_self_portrait_as_an_artist.jpg)

![あごひげのないもの。1889年9月、サン=レミ。油彩、キャンバス、40×31cm。個人コレクション。1998年に7150万ドルで高額落札された[162]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Vincent_Willem_van_Gogh_102.jpg/96px-Vincent_Willem_van_Gogh_102.jpg)