オルガン

このテンプレート(Template:Anotheruse)は廃止されました。「Template:Otheruses」を使用してください。

| クラシック音楽 |

|---|

| 「Template:クラシック音楽」を このページに使わないで ください。代わりに 「Template:Portal クラシック音楽」を ご利用ください。  |

| 作曲家 |

|

ア-カ-サ-タ-ナ ハ-マ-ヤ-ラ-ワ |

| 音楽史 |

|

古代 - 中世 ルネサンス - バロック 古典派 - ロマン派 近代 - 現代 |

| 楽器 |

|

鍵盤楽器 - 弦楽器 木管楽器 - 金管楽器 打楽器 - 声楽 |

| 一覧 |

|

作曲家 - 曲名 交響曲 - ピアノ協奏曲 ピアノソナタ ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリンソナタ チェロ協奏曲 フルート協奏曲 弦楽四重奏曲 - オペラ 指揮者 - 演奏家 オーケストラ - 室内楽団 |

| 音楽理論/用語 |

| 音楽理論 - 演奏記号 |

| 演奏形態 |

|

器楽 - 声楽 宗教音楽 |

| イベント |

| 音楽祭 |

| メタ |

|

ポータル - プロジェクト カテゴリ |

概要

西洋音楽史上、初の鍵盤を持った楽器となった。またその規模や形の異なる楽器は他になく、国や時代によっても多様性が見られる。キリスト教会の中で、最も重要な楽器として長く使用されて来たことから、「楽器の女王」と呼ばれている。他方、鍵盤楽器の中で最も多くの場で使用されているピアノは、「楽器の王」と称される。W.A.モーツァルトは彼の書簡 (1777.10.17) に、「オルガンは確かに、僕の目と耳には、あらゆる楽器の王様です」と書き残した。英語圏では、オルガンは「楽器の王 (King of Instruments)」と一般に言われる。

オルガンは、鍵盤によるという意味で鍵盤楽器の一種であるものの、発音は管楽器であり、発音機構の面で、チェンバロ(撥弦楽器)やピアノ(打弦楽器)と異なる鍵盤楽器となる。発音体は管楽器であっても、1本の管に異なる音高を発生させることはなく、各パイプの音高は固定的であり、鍵盤を押すことで異なるパイプに空気を流して奏するという意味で、多くの管楽器とは異なる種類のものである。

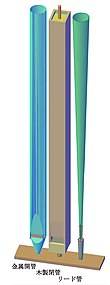

各パイプの音高は固定的であるので、それぞれのオルガンが演奏可能な音域にあわせてパイプの数も同じく増減する。また音色の違うパイプ群を複数持っていることが多く、それらは管の素材の違い(金管や木管など)、管の末端処理および形状の違い(開管、閉塞管など)、発声原理の違い(フルー管やリード管など)によってそれぞれ得ている。大規模なオルガンが膨大な数(数千~1万以上)のパイプを持っているのはこのためである。

鍵盤と管が一対一で対応することはごく小規模のオルガンを除きまれで、通常はストップと呼ばれる機構を駆使することによって、同時に複数の管を一つの鍵盤に割り当てている。ストップによる音色の組み合わせ、倍音(和音)組み合わせはまさに自由自在である。このことが演奏者や作曲者の悩みどころでもあり見せ場ともなることがこの楽器の大きな魅力の一つである。

日本国内における「オルガン」の解釈

日本では、単純に「オルガン」というと、義務教育などで目に触れる機会の多いリードオルガンのことを一般に意味し、文化的に接点のまだ少ないパイプによるオルガンのことは、あえて区別して「パイプオルガン」と呼ばないと一般に理解されにくいという実情は、旧来から現在においてもまだ変わってはいない。「オルガン」と単純に呼んでパイプ・オルガンのことと捉えるのは、特にクラシック音楽に関係する業界に限られてしまうという実情が日本にはある。

たとえば、各言語間において英:Organ、独:Orgel、仏:Orgue、伊:Organo、エ:Órganoなどと呼ばれ、これらの「オルガン」という楽器名は世界的に、その語だけでまずパイプによるオルガンを指す。日本において単純に「オルガン」というと「リードオルガン」を示すのとは逆に、諸外国においては、たとえば英:Reed organとあえて呼ばないと、日本においての一般的な「オルガン」のことを意味しないので、注意が必要である。

オルガンの歴史

ギリシャ語 "οργανον"(オルガノン)とは、道具・器官のことを意味し、演奏するための組織的道具という意味で、楽器についてもこの言葉が適用されるようになった。後にこの言葉が、各言語におけるオルガンという単語になっていった。宗教色を得るようになったのはその途中からであり、当初は純粋な楽器のひとつでしかなかった。

オルガンの起源

オルガンの起源は非常に古くからに見られ、紀元前数世紀から認められている。「パンの笛」、「シリンクス」などのように、複数の笛を束ねて吹くものがそれに該当し、中国や日本などの「笙」も同族の楽器と見なされる。

水オルガン

紀元前264年にアレキサンドリアに住むクテシビオスは、水力によって空気を送り込み、手で弁を開閉させることによって音を出す楽器「水オルガン:ヒュドラリウス (Hydraulis)」の製作が記録に残っている。これは、剣闘士試合など野外のイベントの際に演奏されたことが判っている。これはアラビアに伝播し、改良が重ねられていった。

ふいごによるオルガン

紀元前1世紀はじめ、水オルガンとは仕組みの異なるふいごによるオルガンが出現していることが確認されている。ふいごによる進化は、オルガンにとって大きなものであり、音が途切れないためには、複数のふいごが設置されることでそれを防いでいる。

当時は手によってふいごを扱ったが、風の必要が広がるにつれて足で扱うようになり、数も増設され、ふいご師までが出現した。人夫に日当もかかる大掛かりな楽器であったため、オルガニストは演奏本番のみしかオルガンの音を実際に出して演奏することはできなかったとされている。現代ではその多くが電力によっており、風圧は非常に大きなものも得られるようになった。特に、大オルガンにおいては高い風圧が必要とされ、風圧が不足すると充分な発音が得られない。人夫を使っていた時代には、日当の値切り交渉がたたって、疲労したふいご師が演奏中に仕事を放棄してしまったという珍事件さえ記録に残っている。

宗教との関わり

9世紀に、修道院においてオルガン製作が始まるようになった。当時はまだ礼拝など宗教活動には使用されず音楽教育を目的とされていたが、徐々に広く製作が進められていった。

10世紀はじめになると修道士たちによってオルガンが礼拝に使用されるようになっていき、13世紀には教会の楽器として確立されるまでに定着した。

オルガンの普及

中世~バロックのヨーロッパでは、教会オルガンとは別に、主として舞踏の伴奏に使われる「世俗オルガン」も存在した。ただし、世俗オルガンは概して教会オルガンよりは小規模で、持ち運べるポルタティフ(オルガネット)、テーブル・ポジティフ、足つきポジティフなど、小型のものも徐々に進化していき、上流階級の生活を中心に広く浸透していった。

巨大化

11世紀には建築技術の向上によって教会の建物が巨大化していったが、それに伴い、14世紀にはオルガンもどんどん巨大化していくこととなった。その頃、足鍵盤が出現し、手鍵盤に補助的な役割を果たすこととなった。当初の足鍵盤は、音数も少なく、形も現在のようなものとして規定されていなかったため、様々な形態のものが残っている。

手鍵盤も多いものが出現し、その傾向は現代にまで続いている。現代における世界一のオルガンはアメリカにあるアトランティック・シティー・コンヴェンション・ホールにあり、手鍵盤は7段で上方のものほど傾斜が付けられて垂直に近くなっているほどで、足鍵盤の最低音ストップは巨大な64'まで設置され、全336ストップ、総パイプ数は32,000本以上という信じられないほどの規模である(演奏台の写真、ストップ・リスト)。

ゴシック・オルガン

13世紀~15世紀前半を指す。初期は小型のポジティフが主流であったものの、後期には種々の改良が加えられ、徐々に大型化していった。この時代は主に幅の広めのプリンシパルやフルート族が好まれたが、幅を多様に使用することで多彩な音を生み出す技術がオルガン建造技術に発展していき、また、ローラーボードの発明によって巨大パイプの製作が可能になり、重低音の大型パイプが広く導入されるようになった。

ルネサンス・オルガン

15世紀後半から16世紀を指す。幅の狭いプリンシパル族が好まれて製作され、ストップの多様な組み合わせによって音色の変化を効果的に表現に用いるようになった。後期にはオルガンのための独奏曲が書かれ始めるようになった。

現在のほぼ全てのオルガンに採用されている「スライダー・チェスト」が発明されたのはこの時代で、「スライダー」参照外部リンクを用いて「ストップ」を選択するという方式が定着していった。この頃はネーデルラント(オランダ)においてオルガン建造が最も盛んであった。オルガン曲を多く残しているこの時代の有名な作曲家スウェーリンクもこの地で広く活躍していた。

バロック・オルガン

17世紀~18世紀前半を指す。この時代は、オルガン文化が全盛期をなしていた。足鍵盤が現在のような形に確立されていき、足が活躍する音楽が流行していった。作曲も盛んに行われ、ブクステフーデ、バッハ、クープラン、ダカン、デュマージュ、グリニなどが有名で、これらは現在でも貴重なレパートリーとしてよく採り上げられている。

特に北ドイツにおいては、新教会が大オルガンを建造することを競い始めるようになり、巨大化が加速された。オルガン建造家として、現在においても伝説の巨匠とされるシュニットガーやジルバーマンもこの時代に活躍した人たちで、現在においても、北ドイツのオルガンがバロックの代表とされているほどである。

ロココ・オルガン

18世紀後半を指す。建造家では、ガーブラー、リープ、セラッシーなどが著名であるが、大型化していったオルガンは、更に音量も増大していくようになり、また装飾が過度に施されるようにもなっていった。

シンフォニー・ロマンティック・オルガン

19世紀~20世紀初頭までを指す。建造家として今でも世界中から信奉されているカヴァイエ=コルに代表されるのがこの時代の傾向であるが、音色が更に特徴的となり、美しいストップが数々生み出された。幅の広いストップによる柔らかい音色が増え、また8'の音色の種類がふんだんに盛り込まれ、これらを駆使して、オーケストラにも対応する安定した広大な響きを形成するようになった。交響楽的な設計がもてはやされ、作曲家たちはオルガン・ソロのための交響曲を書くことが流行したことからも、この時代のオルガンがどのような傾向を持っていたかを窺い知る材料となる。

バッハと並んでオルガン界の巨匠とされるレーガーはこの時代の作曲家で、オルガンの魅力と表現力をふんだんに生かした名曲を数多く生み出していった。またフランクはフランスの雰囲気に溢れる作品を追究していったが、それによって、オルガン史の中でフランスの立場が強くなっていったともいえる。サン=サーンス、ギルマン、ヴィドール、ヴィエルヌなどの作品は、現在でも非常に多く演奏されるレパートリーのひとつであるが、この作曲家たちはそのオルガンの扱いから「交響楽派」とも呼ばれた。

また、メシアンの出現によってオルガンの表現力の可能性は飛躍的に広がったが、その膨大な量の名曲には、これまでには見られなかった驚くべき斬新な演奏効果と共に、伝統的なオルガンらしい正統派の魅力も充分に受け継がれており、彼の色彩あふれる多様な作品群は、現代のオルガニストにとっては3本の指に入るほど重要なレパートリーとなっている。

パイプオルガン

※楽曲と演奏の歴史についてはオルガン音楽の項を参照。

パイプに機械的な仕組で一定の空気を流して発音するために、ソロの管楽器などに比べて強弱や音色の変化を微細に行うことはできないという弱みを持ち、ストラヴィンスキーは「息のしない巨大な怪獣」と酷評してオルガンのための作品を全く書こうとはしなかったことが知られているものの、オルガンには別の大きな魅力をもって充分な表現力を発揮している。

たとえば、ソロのフルートで表現できるような細やかな綾は生み出せない代わりに、オルガンの強みには、オーケストラにも叶わない音色の豊富さと音域の広大さ、音の立体的な対比効果、声部処理の大きな可能性などが挙げられる。スウェル・ペダルによる強弱の変化でまかなえない細やかな強弱表現は奏者のタッチに依存しており、オルガン演奏の歴史の中で育まれてきた特有の文化の中では、記譜上の音価のうち何割の長さ分鍵盤を押すかを変化させることによって、微細な強弱効果を擬似的にもたらすという表現法が採用されており、そのような奏者による特殊な扱いによってオルガンの表現力における弱点は補われてきた。

種類と構造

オルガンの基本構造は共通しているが、その構造をおおまかに分ければ、コンソール、パイプ群、送風機構、コンソールとパイプの接続部分から成る。一般的なパイプ・オルガンには複数段の手鍵盤(マニュアル鍵盤)と足鍵盤(ペダル鍵盤)を持ち、建物の一部として建造され、移動不可能なものとなる。楽器ごとに音域や音色などが決して一致しないところがオルガンの難しいところであるが、それゆえにオルガン愛好家たちにとって、様々な様式のオルガンと出会うことはそのひとつひとつが新しい美学との出会いとなる。世界のオルガンの特徴を研究することは20世紀頃から盛んに行われるようになり、多数の研究書や書籍が出回っている。

用途や設置場所を特に意図したい場合には、「教会オルガン」、「コンサート・オルガン」、「スタジオ・オルガン」、「ハウス・オルガン」、「劇場オルガン」、「シアター・オルガン」、「シネマ・オルガン」、などの呼び方が使われることもある。最後の3つは音楽鑑賞を主目的としないもので、録音・再生装置が広く出回る前の時代に、劇場の効果音や雰囲気づくりに使用されたのが始まりであるが、それは後にひとつの文化となり、現代においても守られ続けるようになった。パイプによるオルガンでは設置スペースやストップ数に制限が発生するため、実際には、ストップ数と手鍵盤数が多い大型の電子オルガンが使われることが多い。たとえば、映画において、音楽を奏するのは当然ながら、蒸気機関車における蒸気や汽笛の音、動物の鳴き声、爆発音まで、様々な音をオルガンの多彩なストップを応用して模倣して見せるのである。

パイプ

パイプはオルガンの発音の主体であり、その材質(一般的に金属または木材による)と形状(太さ、長さなど)で音高(固有振動数)と音色(倍音構成など)が決定される。

パイプの発音構造は大きく分けて2種類あり、それぞれフルー(英語: flue)管とリード(英語: reed)管と呼ばれる。フルー管はリコーダーと同じ歌口から発音するもので、リード管はクラリネットと同様の1枚リードの構造で発音する。リコーダーとクラリネットの音色の比較から想像できる通り、リード管は音量と音色の面で目立つので、メロディーを奏したり全体の音量を増強したりするのに適する。

また、パイプには開管、閉管、半開管の区別もあり、音色の多様性に寄与している。演奏会場で客席から見える大きなパイプの列は壮観であるが、コンサート・オルガンの場合、装飾を兼ねて前面に配置されるパイプよりもはるかに多くのパイプが客席から見えない所に配置されている。

風箱

パイプは一つずつ風箱(英語: wind chest、ドイツ語: Windlade、フランス語: sommier、イタリア語somiere)と接続されている。風箱の内部は一定の気圧に与圧されており、鍵盤が押されたときにパイプに風を送りこむ仕組みになっている。

風箱は大きく3種類、音溝風箱、管溝風箱、無溝風箱、に分類される。

古い時代から現在まで、最も多く採用されている風箱構造は音溝風箱(トーン・チャンネル・チェスト)で、1音高ずつに分かれた、共通音溝に異なる管種のパイプが接続する。この構造を持つ代表的な風箱に滑弁風箱(スライダー・チェスト)がある。その他、バネ弁風箱(スプリング・チェスト)もこの構造になる。音高が共通する、異なる管種が同一時に発音するので、各管種が融合し、音楽的に旋律線を明確に演奏できる構造となっている。

ロマンティック・オルガンの多くに、管溝風箱(ストップ・チャンネル・チェスト)が採用された。管種(音栓)ごとの溝(気室)に別れ、共通溝に同一管種のパイプが接続する。この構造の風箱には、円錐弁風箱(コーン・バブル・チェスト)、膜弁風箱(メンブラン・チェスト)、袋弁風箱(パウチ・チェスト)、電気併用風箱(エレクトロ・ニューマティック・チェスト)など、他にも様々な種類がある。同一管種へ供給する風が共通の溝を通るため、個々の音色ごとに解け合った響き、ロマンティック・オルガン特有の響きとなる。

無溝風箱(ユニット・チェスト)は安価な多くのユニット・オルガンに使われる。電磁弁を多用し、各管種や音高は電動制御される。構造が簡単なため安易に使われるが、良い響きのオルガンにはならない。

以上、3種類の風箱構造は、時代ごとに変遷して来た。またそれぞれの響きに特徴があり、オルガンの用途によって風箱構造は選択される。

風の発生

風箱への送風は現代では電気でファンを回す仕組みだが、電気が使えなかった時代には、演奏者自身がペダルなどでふいごを動かせない大型のオルガンでは、人夫がつきっきりでふいごで空気を送っていた。安い手当に反発した人夫が演奏の最中にボイコットして突然音が出なくなった、というエピソードも残っている。

ストップ(音栓)

前述の通り一つの鍵盤には複数のパイプが対応している。同一の音色を持ち一連の音階を奏することのできるパイプの一系列をストップ(英語: organ stop、ドイツ語: Register、フランス語: jeu d'orgue、イタリア語: registro)と呼ぶ。

詳しくは別項ストップ (オルガン)に譲る。

スウェル

古い時代のオルガンにおいて強弱の表現を生み出すには、鍵盤同士のコンビネーションの違いや鍵盤ごとの各所属パイプ群同士の音位相の違い、また演奏中のコンビネーションの変更によるものが考えられるが、どのパイプにとっても、パイプに流れ込む風速を変えることによって音の強弱を発生させるという発想は繊細なパイプにとって最適な発音の保証を崩す好ましくないものであり、実際的にそれとは異なる発想に基づいて強弱を付けるために発明された機構がスウェル・シャッターである。ブラインド式の衝立がパイプ群の音を遮断でき、ブラインドの各板の角度が動いて開かれると音が開放され、これらの動作によって強弱を付ける機構スウェル・シャッターが、このスウェル鍵盤には設置されている。スウェル・シャッターの各板は、従来は水平向きに設置されていたが、動作にかかる負荷が大きかったため、現在では、負荷が小さく済む垂直向きで広く設置されている。

この開閉を行うものをスウェル・ペダルといい、この効果の及ぶパイプ群が収まるところをスウェル・ボックスという。

パイプオルガンの演奏台

独語:Spielschrank()、Spieltisch()、仏語:console()、英語:console()、伊語:consolle()

演奏台(コンソール)は演奏者が操作する部分で、発音のトリガーとなる手鍵盤(マニュアル鍵盤)と足鍵盤(ペダル鍵盤)および音色を選択するストップ(実働ストップと機械ストップ)が基本的要素となる。また現代におけるオルガンでは、メモリーによってコンビネーションを自由に記憶させられるが、それを操作するボタン類が備え付けられているのが多くのオルガンの姿となっている。

手鍵盤

独語:Manual,Manualwerk、仏語:clavier,manuel,plan、英語:manual,keyboard,clavier、伊語:manuale,tastiera

現代において手鍵盤は3段備えたものが多く、4~5段が大オルガンとして一般的に見かける上限である。それ以上のものは特別のものと見なしてよい。手鍵盤の鍵盤数は、古いものはCからg3までの56鍵であり、フランスの現代楽器はCからa3までの58鍵あり、イギリス・アメリカではCからc4までの61鍵まであるものが標準的になっている。なお、ごく古いものは、ショート・オクターヴやブロークン・オクターヴと称される特別の鍵盤が低音域に特殊な形態を見せ、当時の楽譜の中には、その鍵盤を使わないと現代の鍵盤では手が届かないような広い和音が出てくることがある。

鍵盤は、下から数えて第1鍵盤、第2鍵盤、第3鍵盤と数えていく。それ以上ある場合には、3段の基本的なセットの上部に追加されていくと考えることとなっている。通常は、人体力学的に主鍵盤は3段の中央に位置しており、下から順に、ポジティフ→主→スウェルと配置されているが、フランス式では最下段が主鍵盤とされていることが多く、下から順に主→ポジティフ→スウェルであるか事前に確認しておく必要がある。

- 主鍵盤

- 独語:Hauptwerk(ハウプトヴェルク)、仏語:grand orgue(グラン・トルグ)、英語:Great Organ(グレート・オーガン)、Great(グレート)、伊語:grand'organo(グラン・ドルガーノ)

- ポジティフ鍵盤

- 独語:Positiv()、仏語:positif()、英語:Positive()、伊語:positivo()

- スウェル鍵盤

- 独語:Schwellwerl()、仏語:récit()、récit expressif()、英語:Swell Organ()、Swell()、伊語:recitativo expressivo()、organo expressivo()

足鍵盤

独語:Pedal(ペダル)、仏語:pédale(ペダール)、英語:pedal(ペダル)、伊語:pedale(ペダーレ)

足鍵盤の鍵盤数や形状は、その昔はまちまちであった。ボタンやピストンのような形状の足鍵盤もあり、僅かな音数しか出せないものも現存している。鍵盤の奥行きも狭いものも多数残っている。バロック時代には爪先しか使用しなかっただろうと提唱されているが、これは当時の奏者の体格が現在とはやや異なっていたことに、留意されたい。また、非常時には踵で補うことも考えられる(それでないと演奏不可能な楽譜が発見されているため)。

現代における規格

ピアノには早くから規格が世界的に設けられ、奏者が国際的に活動する上での大きな助けとなったが、オルガンにおいての規格化は非常に遅れていた。現在では、多くの新しいオルガンが国際的な規格に則って設計されており、奏者はより演奏しやすくなった。しかしながら、小さな建造家やメーカーが製作したオルガンはそれによらないものもまだ製造され続けており、古いオルガンも数多く現存するため、現代のオルガニストはどのようなオルガンにでも即座に適応する力量が問われることとなる。

一般的に見られるものは、以下のBDO規格(ドイツというよりも実質的にはヨーロッパ規格)かAGO規格かによっている。

- ドイツ・オルガン建造職人連合規格 (BDO; Bund Deutscher Orgelbaumeister) 規格

- 平行型を支持している。

- アメリカ・オルガニスト協会規格 (AGO; American Guild of Organist) 規格

- 扇型を支持している。

- イギリス王立オルガニスト協会規格 (RCO; Royal College of Organists) 規格

鍵盤数

現代において見られる多くの足鍵盤は、30鍵か32鍵で落ち着いている。

- 水平型・平面状

- 足鍵盤が水平に並んでいるもの。広い音域にまたがって動くような楽句がある場合には、鍵盤同士が同じ高さにあるため、横方向に演奏しながら移動しやすいという特長がある。低音域、高音域は遠く、奏者は腰を安定させたままで全音域を難なく演奏するには訓練が必要となる。

- 凹凸型・凸面状

- 足鍵盤が人体力学的に僅かな凹凸を持たせて並んでおり、中央が窪んでいる。広い音域にまたがって動くような楽句がある場合には、鍵盤同士が異なった高さにあるため、横方向に演奏しながら移動しにくいという欠点がある。その代わり、低音域・高音域はせり上がって奏者により近くなっているため、奏者にとって負担が軽いという特長がある。

- 平行型

- 足鍵盤同士が平行に並んでいるもの。広い音域にまたがって動くような楽句がある場合には、鍵盤同士が同じ間隔で並べられているため、横方向に演奏しながら移動しやすいという特長がある。ただし、低音域、高音域は遠く、奏者は腰を安定させたままで全音域を難なく演奏するには訓練が必要となる。

- 扇型・放射状

- 足鍵盤が人体力学的に放射状に近く並んでおり、黒鍵側が円弧を描くように設計されている。広い音域にまたがって動くような楽句がある場合には、鍵盤同士が同じ間隔で並べられていないため、横方向に演奏しながら移動しにくいという欠点がある。ただし、低音域、高音域は、より後ろ側の鍵ほど束ねられる傾向があるため、そのような場合には、奏者は後ろの方を奏することによって状態を不安定を軽減することができるという特長がある。しかしながら、足の後ろをもう片方の足が通過して奏する場合や、足と足とが接近して重音を奏する場合などには、後ろ側の鍵同士の間隔が狭いために弾きづらくなるという欠点がある。

その他の形状として

- ボタン式足鍵盤

- 鍵盤とは呼べないようなボタンが並んでおり、補助的に低音を奏するような様式のオルガンに見られる。込み入った音形がある曲は不可能に近い。

- 爪先ペダル鍵盤

- 鍵盤とは呼べないようなペダルが並んでおり、補助的に低音を奏するような様式のオルガンに見られる。込み入った音形がある曲は不可能に近い。

- 箱型足鍵盤(フランス式足鍵盤)

- 現在の足鍵盤とは違い、細い板状の足鍵盤が並んでいる。

- 傾斜型足鍵盤(イタリア式足鍵盤)

- 現在の足鍵盤とは違い、人体力学的に黒鍵側が上部に傾斜をつけてせり上がる形態で設置されているが、白鍵盤は多少弾きづらく、上体は後ろに反りやすくなるという弱点がある。

ノブ類

(stub)

コンビネーション・スイッチ類

(stub)

スウェル・ペダル

スウェル・シャッターを開閉することによって、強弱を発生させるためのペダル。

古くは足鍵盤奥に僅か設けられたスペースに、現代ではその多くが足鍵盤の上部に設けられている。当初は右足で操作されるように設計されたため、現在でも中央より右側に設置されているが、実際的には足鍵盤の演奏中に空いている方の足によって操作されるため、どちらの足で操作するとも限らない。左足で操作する際には多少の苦労を伴うこととなる。

スウェル・シャッターの効果は、楽器によってまちまちであり、完全に閉じてもあまり音が小さくならないものもあるので、奏者は臨機応変に楽器の特性を察知する技術を酷使することとなる。特に、多くの場合には、開き始めにその効果が非常に大きく、半分以上開いてからは、あまりその変化は感じられない。そのため、半分までの開き具合を知ることが、スウェル・ペダルを扱う上で一番重要な点となる。

アメリカ・イギリス式のものは、奥を踏むとスウェル・シャッターが開いて音が大きくなるが、ヨーロッパ諸国ではその逆のものも多く見られるため、奏者は最初に確認しておく必要がある。

また、これを閉じたままにしておくと、スウェル・ボックス内に空気が停滞して錆の発生などで楽器を傷めるため、オルガンの演奏が終わったら、必ずスウェル・ペダルを全開にしておくのがオルガニストのマナーとなっている。

クレッシェンド・ペダル

スウェル・シャッターによらない強弱方法であり、このペダルを操作すると、徐々にストップ数を足していくことができ、最終的にはトゥッティに至る。ただ、ストップが増えることにより段階が付いてしまい、スウェル・ペダルほど滑らかな強弱がつかないという弱点があるものの、これによる強弱の幅は非常に大きく、現在でも設置されている。実際に使用される機会は非常に少ないが、長い間これによるストップの追加順序や組み合わせが設計時に決められてしまうという表現上の制限を打開すべく、現代のものでは、記憶装置を併用して、奏者がこれらを作成することができるようになっている。多くの場合には、スウェル・ペダルと併設されており、これだけしかないオルガンは敬遠されてしまう。

アペルやプレパレ

演奏中に、リード管のみを追加したり排除したりさせることで音楽的な効果をもたらす装置。現代のようなフリー・コンビネーションの記憶装置がまだなかった時代に広く設置され、楽譜の多くにこの指示が見られる。基本的に掛け留めペダルによって操作された。

アペルは、その組み合わせが設計者によって固定的になっているが、プレパレは奏者が自由に組み合わせできるものとなる。勿論、現代においては、これを使用するまでもなく、一般的なフリー・コンビネーションの記憶装置を使用することで、このような機能は必要とはされていない。

足ピストン

独語:Piston、Fußpiston(フスピストン)、仏語:champignon(シャンピニョン=キノコ)、piston、英語:toe piston、伊語:pistone(ピストーネ)

足で軽く押す(踏む)ことによって動作させるピストンであるが、一般的には、現代の記憶装置によってあらかじめ奏者がストップの自由なコンビネーションを多数記憶させておき、演奏中に手でその切り換えができない場合に、足ピストンによって切り換えることとなる。多く見かけるものでは2種類あり、番号が振られたピストンによって記憶させたコンビネーションの番号をそのまま呼び出すものと、記憶させたコンビネーションを先送りか後戻しさせるものが一般的となっている。同様の機能を持つボタンが、手鍵盤の直下などにもあることが多い。両足が塞がっているときには、手で同様の操作を行うこととなり、手も足も塞がっているときには、助手がその操作を手か足で行うことも多々ある。そういった意味で、奏者本人が扱いやすい位置に設置されていることだけでなく、助手が操作しても届く範囲で、なおかつ奏者の邪魔にならないような位置に設置されている必要がコンソールの設計に求められることとなる。

演奏機構

機械アクションと電気アクションの特徴

コンソールとパイプは伝統的には器械的に部品が組み合わされて接続され、鍵盤の操作をパイプに伝えるが、19世紀には電気や空気圧を用いた伝達の仕組みも発明され、それぞれ電気アクション (electric action)、空気アクション (pneumatic action) と呼ばれる。そのためコンソールをオルガンの基壇から分離して設置したり、あるいは移動可能なものもできた。演奏者にとっては、鍵盤のタッチと送風機構が直接的に連動し、指先で発音を感知できる機械アクションが好まれるため、近年のオルガン製作でも機械アクションをとり入れることが多い。

トラッカー

(stub)

配動盤

配動盤(ローラー・ボード)とは、機械式演奏機構を有するオルガンで、鍵盤の動きを音弁に分配する装置。多くのオルガンでは、パイプの配置によって風箱内の各音弁と、鍵盤との位置にずれが発生する。あるいは、足鍵盤と手鍵盤を連結する場合、足、手鍵盤の配置間隔が大きく異なる。鍵盤の動きを鍵盤とは異なる位置に伝える働きをする装置として、配動盤が考えられた。歴史的には600年以上も前、ゴチック時代のオルガンに既に導入されていた。ポジティフなどの小型オルガンでは、鍵盤と音弁との配置ずれがあまりなく、配動盤を設置しないオルガンもある。配動軸の材料として木材、金属などがあり、軸は垂直並びあるいは水平並びに配置される。盤は台枠に組まれたり、近年では積層材で製作される。参照:オルガンの歴史

バーカー・レバーの発明

バーカー・レバーとは、気動梃子を用いて、重くなった機械式演奏機構による操作を軽減するための気動装置。機械式演奏機構(メカニカル・アクション)を有する大オルガンなどに組み込まれた装置で、中小規模のオルガンでは使われない。参考図

19世紀初頭ロマンティック・オルガン時代全盛期、大オルガンの機械式演奏機構が非常に重くなり、オルガン奏者に過大な負担を強いていた。バーカー(Charles Spackmann Barker、英)が1832年にバーカー・レバーを発明、1839年、フランスで特許を得た。カヴァイエ=コル・オルガン (Aristide Cavaille-Coll) はこの発明を自身設計のオルガンに大々的に組み込んだが、19世紀後半には、他のオルガン製作者達は気動演奏機構(ニューマティック・アクション)へと移行して行く。また電動演奏機構(エレクトリック・アクション)が広まるにつれ、バーカー・レバーは顧みられなくなった。

スライダー・チェスト

(stub) / 参考外部リンク

オルガンの調律

オルガンは原理的には管楽器であるから気温の変化によってピッチの変動が生じる。ただしその理由はパイプの伸張によるものではない(これは金管楽器などでもそうである)。たとえば真鍮のパイプの熱膨張率は、1℃あたり十万分の1.9に過ぎず、温度が50℃違ったとしても440Hzが440.4Hzになる程度である。ピッチの変化の原因は、気温によって空気が大幅に膨張・収縮し、結果的に空気の重さが変わることで発生する音速の違いが音程の変化をもたらすのである。

気温によるピッチの変化は同じストップであれば同じ比率で現れるので、独奏の範囲では和声に影響するわけではない。それでもリード管とフルー管では差が出るので、リードの振動部分の長さを調節してフルー管に合わせることがある。この調節は一斉に行えるような構造になっている。

フルー管は基本的には調律をしないが、長期的には狂いが出てくるため、必要に応じて数年毎に長さを調整する。音量の非常に小さなストップは、tuttiのときにあまり目立たないので、調律を怠りやすい。

原則としてオルガンは「ピアノほど頻繁に調律をしない」楽器と考えてよい。従って空調の設備の整わない教会のオルガンとオーケストラの合奏などは気温によっては非常に困難になる。オルガンのピッチが数ヘルツ上下することは十分にあり得ることだからである。

その他のオルガン

リード・オルガン族

パイプ・オルガン以外で、フリー・リードによる発音を用いた楽器の総称。ハーモニウム、アコーディオン、コンセルティーナ、鍵盤ハーモニカ、ハーモニカなどがある。フリー・リードを持つ楽器の多くは19世紀以降に発明された新しい楽器であるが、笙は歴史の古いフリー・リードによる管楽器。

フリー・リード(自由リード、自由簧)とは、各国語では、英語:free reed(フリー・リード)、独語:durchschlagende Zunge()、einschlagende Zunge()、freischwingende()、仏語:anche libre(アンシェ・リーブル)伊語:ancia libra(アンチャ・リブラ)などと称し、これは弾力性の高い金属片(まれに竹製)が風で振動させられる発音体を指す。穴の開いた平板に穴を開けておき、フリー・リードの端を穴の脇に固定して並べておき、穴の反対側から空気を送り込むか吸い出すかによって音は生み出されるが、一般的にはリードの振動だけで音をまかなっており、パイプ・オルガンにおけるリード管のストップのように共鳴管を持つようなものではない(参照画像)。パイプによる発音体を作るよりもずっと簡単で、丈夫で音も狂う心配はなく、工場による大量生産も簡単で、コストを非常に抑えることができることから、大衆向けの安価な楽器として広く一般に浸透した。

リードの材質の厚さ、長さ、比重、弾力性、などによって音の高低は決まるが、リードの長さと幅の比率や、リードの材質の比重と弾力などによって音色は決まる。

リード・オルガンとハーモニウム

英語:reed organ(リード・オルガン)、独語:Harmonium(ハルモニウム)、仏語:harmonium(アルモニウム)、英語:harmonium(ハーモニウム)、伊語:armonium(アルモニウム)

足踏み式のふいごが風力源となり、手鍵盤を押すことによって発音させるべきフリー・リードを選択して風を開放させ演奏するこの据え置き型のオルガンは、大きく分けて2種ある。吸気式ふいごによるものと、吐気式ふいごによるものであるが、北アメリカでは吸気式を「リード・オルガン」、吐気式を「ハーモニウム」と呼んで区別してきたが、ヨーロッパ諸国においては、どちらも区別なく一律「ハーモニウム」と呼ぶという習慣の違いがある。

"Aeoline"(エオリーネ)という楽器がベルンハルト・エッシェンバッハ (Bernhard Eschenbach, 1767-1852) とその従兄弟のヨハン・カズパー・シュリンバッハ (Johann Caspar Schlimbach, 1777-1861) によって1810年に発明された。また、"Physharmonika"(フィズハルモーニカ)という楽器がアントン・ハックル (Anton Haeckl) によって1821年にウィーンで特許取得された。

また、アメリカにおいてグッドリッチ (Ebenezer Goodrich) が最初の"Harmonium"(ハーモニウム)を1810年頃に造ったが、同じ頃、フランスのガブリエル・ジョゼフ・グルニエ (Gabriel Joseph Grenié, 1756-1837) が"Orgue expressif"(オルグ・エクスプレッシーヴ)を造った。後に世界的なパイプ・オルガン建造家として伝説的な偉人となったカヴァイエ=コル (Aristide Cavaillé-Coll, 1811-1899) は、室内楽向けの素晴らしく完成された芸術的楽器を生み出し、これを"Poikilorgue"("poikilos":「多彩な」・「芸術的な」+"orgue":「オルガン」)と呼んだが、フランクもこのための数多くの作品を作曲し、サン=サーンスやリストも作曲している。

フランスのアレクサンドル・フランソワ・デュバン (Alexandre François Debain, 1809-1877) により"Harmonium"(ハーモニウム)という名称で1842年に特許取得されたのが、その最初の定義となっており、それは吐気式によっていた。バッシュマン (J.D.Buschmann) が1836年に、より簡単な吸気式を考案したが、まだヨーロッパにおいてそれは可能でなく、1860年代からアメリカで吸気式の開発が進められた結果、それが可能になったのはJames Cahartの発明によるものとされている。後にアメリカのメゾン&ハムリン社が1861年にパリの万博に吸気式のものを出展したとされている。

リードオルガンは19世紀後半に人気高い楽器として広くもてはやされており、それは米国でも、家庭的な娯楽として一般的であった。それはピアノよりずっと安価で、調律は安定しており、より軽量で運搬しやすく、そして、列車でガタゴト揺られて出荷されても大丈夫という特長が重宝されてきた。また、これらは米国の多くの新興教会で使用され、そこでは、リードオルガンがパイプ・オルガンの代わりに会衆の歌の伴奏に広く使用されることとなった。

1900年代前半のピアノ生産技術における進歩によって、ピアノはより手頃になった結果、リード・オルガンの人気は急激に低迷した。リード・オルガンがピアノに取って代わられた他の理由は、神聖なパイプ・オルガンの代用であったことと、世俗的な家庭用オルガンの間に揺れ動く曖昧なその立場にあり、またリード・オルガンのための独創的な作品が不足していたということが挙げられる。

一握りのリード・オルガンが、1950年頃に電気送風機などの革新があるまで作られ続け、その楽器を普及させるため、その多くを海外に出荷もしており、個人宅や古い教会において古いものが現存している。また、リード・オルガンは船上で礼拝を行う際に牧師によって使用されたり、世界中の米国軍隊に使用され、第二次世界大戦の終わりまで残ってた。

日本では「リード・オルガン」、「足踏みオルガン」と呼ぶのが一般的で、以前は単純に「オルガン」というと、この種の楽器を第一義的に指していた。その歴史的背景として、明治期から昭和期にかけて、キリスト教宣教師が外国製リードオルガンを多数持ち込み、宣教活動に使用したこと、それと並行して、明治期から昭和期にかけて国産リードオルガンが100万台を越す台数、製造され、唱歌教育の中で直接的に音楽普及に貢献したことがある。日本に平均律が定着したのは、このリードオルガンによる唱歌教育の影響が決定的であったと言えよう。なぜならば、蓄音機やラジオが家庭に普及する以前、すでに公教育の中でリードオルガン導入が進み、全国の尋常小学校で児童への唱歌教育が成功していた。明治期に普及したのは安価な39鍵、49鍵の小型であったが、大正時代にはストップつきも珍しくなくなった。高級型のリードオルガンは16フィートストップや4フィート、2フィートの倍音ストップやフルオルガン、スウェルも備え、主に教会、師範学校、音楽学校などに納入された。少数ではあるがペダル鍵盤つきも古い教会や音楽学校などに納入されていた。主なメーカーは明治期に長尾芳蔵の長尾オルガン、西川虎吉の西川オルガン(のちに日本楽器横浜工場)、山葉寅楠のヤマハオルガン(日本楽器製造、浜松工場)、池内甚三郎の池内オルガン(後に東洋楽器製造、竜野市)、石原久之祐の石原オルガン、松本新吉の松本オルガン(東京月島工場など)、昭和期になって河合小市のカワイオルガン、名古屋の山下オルガンなどがあった。太平洋戦争の後にも多数の楽器会社がリードオルガン製造をてがけた。楽器会社が製造して、相手先ブランドでデパートやミシン会社までもがリードオルガンを販売していた。日本の楽器製造産業の基礎を築いたのは、リードオルガンの製造・販売であった。またこの楽器のために多くの楽譜が出版、販売された。代表的な島崎赤太郎編「オルガン教則本」は昭和11年に146版を重ねている。国民歌謡「椰子の実」を作曲した大中寅二はリードオルガン用の芸術的な曲を数多く作曲している。ほかに中田章、木岡英三郎、草川宣雄、眞篠俊雄、奥田耕天、秋元道雄らがリードオルガン用の練習曲集などを発表、リードオルガンの教育・普及に貢献した。

「ハーモニウム」または「ハルモニウム」については、特にパイプ・オルガン文化においてよく知られた楽器であるものの、一般に認知度はほぼないに等しいものと言える。「ハーモニウム」・「ハルモニウム」を知っているごく限られた人たちの間では、「リード・オルガン」・「足踏みオルガン」とは区別され、芸術的な表現に使用できる小型の楽器という認識がある。昭和初期に国産の純正調ハーモニウムが日本楽器横浜工場で開発されたが、その監修をしたのは後に朝日賞を受賞した田中正平博士であった。

手鍵盤は一般的に、5オクターヴ61鍵(「は」~「4点ハ」)を有しているが、本格的なハーモニウムであれば2段手鍵盤のものや、足鍵盤のあるもの(電力送風)また、10種ほどのストップが用意されたものまであった。ストップは、パイプ・オルガンのように8"だけでなく、16"や4"なども立派に設置され、また、多くの特徴として唸音ストップが用意されており、それによる音は、この楽器の代表的な響きとして認識されてきた。

足踏み式は2枚一組のペダルを両足で交互に踏むことで、連動したふいごを動かし送風する。電気式は電気でモーターに取り付けたファンを回して送風する。電気で送風するものは「電気オルガン (electric organ)」と呼ばれるが、これは「電子オルガン (electronic organ)」とは別物である。

ふいごで送られた空気は一旦タンクに溜めて一定の気圧を保ち、音量に不用意な影響が出にくいようになっている。その一方で、ペダルを踏む速さによって奏者が音量を調整できるという利点を得たことは、ベルリオーズやビゼーといった作曲家を刺激した。膝で操作する音量調節弁が1854年にミュステル (Mustel) によって発明された(ミュステルはチェレスタの発明者でもある)。電気オルガンの場合、音量を操作するペダルを一つ備えることが多い。どの場合も楽器全体の音量がいっせいに増減され、特定の音のみ音量的に目立たせるといったことはできない。

アストル・ピアソラによるバンドネオンのためのアルゼンチン・タンゴ作品の力強い説得力を思えば、同属楽器であるリードオルガンの表現力も新たな作品によって引き出される余地を残しているとも考えられる。20世紀初頭にはさらに改良を加えられてクンストハルモニウムと呼ばれ、ジークフリート・カルク=エーレルトがこの楽器のためにたくさんの作品と編曲を残している。マーラーの交響曲第8番などにも用例がある。

アコーディオン

詳しくはアコーディオンの項目に譲るが、オルガンの仕組みを様々に取り込んでおり、高級なものは、ストップの切替・組み合わせにより音色を多様に変化させることができる。アコーディオンの音色は、パイプ・オルガンにおける唸音ストップによる響きによっている。

手回しオルガン

手回しオルガン(英語: barrel-organ、独語: street organDrehorgel、仏語: orgue de barbarie、伊語: organo di Barberia, organetto)

ピンの出た円筒に接続されたハンドルを手で回し、円筒に隣接した鍵盤をピンで押さえる仕組みの自動オルガン。「ストリート・オルガン」の別名のとおり、大道芸などで使われるのに適するよう、首や肩からベルトで吊るせる位の大きさの箱に収まっているが、発音機構としてはパイプオルガンである。近年ではジェルジ・リゲティが自動化されたこの楽器のために作品を編曲している。

電子オルガン

厳密には、英:electronic organと英:electric organとでは意味が異なり、両者は使い分けされているので、日本においても注意を要する。

"electric organ"(電気オルガン)とは、電力を利用したパイプ・オルガンのことを意味し、トラッカーなどの機構によって演奏の動作を物理的に伝達すさせてパイプを発音させるものとは異なって、演奏を電気信号に変換してパイプの発音を指令する種類のものである。現代のオルガンでは、そのほとんどが電力を何らかの形で使っているが、ここでいうところの"electric"とは、演奏による動作を物理的に伝達するか電子的に伝達するかという違いで指すだけであって、部分的に電気を使っているところがあると全て"electric"と呼ばれてしまうわけではない。たとえばNHKホール(東京)や品川教会(東京)などに見られるように、設置型の演奏台がこの方式で作られている場合と、正規の演奏台に併用されるために別途用意された遠隔式演奏台にこの方式が利用される場合が多く、現代のホールにおいてそのような場合の多くは、設置型の演奏台にはトラッカー式が採用され、舞台上で使用できる遠隔式演奏台がこの方式によっていることとなっている。ただ、この方式によるオルガンは、パイプの反応が若干遅いということと、パイプの弁の感触を味わってコントロールできないという面で、世界的に好意的に受け入れられてはおらず、現在においても、オルガンの機構としてトラッカー型のものこそが最上とされている。

"electronic organ"(電子オルガン)とは電子的に発音するパイプのないパイプ・オルガンやそれに派生する電子鍵盤楽器を意味する。最近では、パイプを併用することで、スピーカーからの音とパイプからの音とを混合する形のものもある。一般に"electronic organ"とは、パイプ・オルガンの代用品であったり、家庭用・小規模施設向けのものであったりするが、パイプ・オルガンのは特徴の違う音色が出せる点を広げて、もっと違う用途に使用される楽器としても多様に生み出されている。そういった意味で、教会で使用するスタイルのオルガンでないものも電子オルガンの仲間には種々存在することとなる。

電子オルガンの発音原理は、電子回路によって発生した電気信号をスピーカーで音に変換するもので、回路の設計次第で原理的にはどのような音色も合成できる。教会向けのものとしてハモンドオルガン(Hammond organ, Laurens Hammondにより1934年に発明)が挙げられるが、これは徐々に新しい表現を広げ、現在では、教会における使用も残っているものの、ひとつの新しい音楽文化を形成している。教会様式のオルガンとしては、アーレン・オルガン(アメリカ)が世界的にその開発に先んじたことで有名であるが、シアター・オルガンにおいても、電子による表現力の広さが長所として、広く好まれている。

教会のオルガンとは異なる形の電子鍵盤楽器の例として、オンド・マルトノ(ondes Martenot: Maurice Martenotにより1928年に発明)、シンセサイザーなど様々に存在し、メシアンの「トゥランガリーラ交響曲」(1948年)におけるオンド・マルトノなど、現代音楽で重要な役割を演ずることも少なくない。

著名なオルガン演奏者

- マリー=クレール・アラン

- ヘルムート・ヴァルヒャ

- アルベルト・シュバイツァー

- ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

- アントン・ブルックナー

- カール・リヒター

- オリヴィエ・メシアン

- ピエール・コシュロー (Pierre Cocherau)

- ハラルド・フォーゲル (Harald Vogel)

- アンドレア・マルコン (Andrea Marcon)

- ロレンツォ・ギエルミ (Lorenzo Ghielmi)

- ヴォルフガング・ツェラー (Wolfgang Zerer)

- カルロ・カーリー

- ヴァージル・フォックス (Virgil Fox)

著名なオルガン製作者

関連項目

- ストップ

- オルガン音楽

- 電子オルガン

- カミーユ・サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン付き」

外部リンク

この項目「オルガン」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。 加筆の要点 - 音色変化の構造並びにコンソール(演奏台)の各部位の役割と操作法の概要 (貼付後はWikipedia:加筆依頼のページに依頼内容を記述してください。記述が無いとタグは除去されます) エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。 |