LIFESTYLE閱讀

世紀末的悲觀色彩,了解現代雕刻之父:《你必須努力工作——羅丹論》

by 美麗佳人編輯部-更新

資訊提供:商周出版。圖片來源:富邦美術館、LACMA、Rodin Museum

富邦美術館國際大展《真實本質:羅丹與印象派時代》於5月4日開展,展出「現代雕塑之父」羅丹70餘件雕塑之外。本次,《美麗佳人》將帶讀者閱讀《你必須努力工作──羅丹論》,透過「論羅丹」,發現雕塑家之於詩人的影響,在捕捉大師的創作心靈之時,傾聽雕塑與詩的交流對話。

姿勢在羅丹作品中的誕生──《遠古人》

《塌鼻人》展示了羅丹如何透過一張臉孔找到自己雕塑的道路,而《遠古人》則證實了他對身體的優越掌控力。「雕塑妙手」(Souverain tailleur d’ymaiges)原本是中世紀的雕刻大師們,以毫無嫉妒的莊重評估給予彼此的美譽。因為羅丹雕塑的特質與優異,他實至名歸地獲得這個稱號。

這是一尊全身充滿活力,表情與真實人體身軀相符的雕像。他的臉頰透露出沉重而清醒的痛苦,同時又期望著一種覺醒的解脫,這種期望輕輕地表現在身體的不顯眼處。從頭到腳,每一個部位都彷彿有一張嘴在說話,即使是最挑剔的評論家也找不到眼睛呆滯或模糊的地方。

這個男子的身體彷彿從地底深處獲得力量,且湧入了血液之中。這個雕像就像一棵樹的側影,在三月的暴風雨中顫抖著。夏天的果實生命充盈,不再留在樹根,而是逐漸向上延伸,面臨大風將會折斷的枝條。

這尊雕像還有其他的特點, 它標誌了「姿勢」(gestures)在羅丹作品中的誕生。這姿勢如此有力而強勁地生長,宛如春天湧現的泉水,在軀體全身盪出輕柔漣漪。這種姿勢在黑暗的遠古時代甦醒,隨著歲月的流逝,在軀體的廣度中成長,從過去的世紀延伸至未來的世紀。

它猶豫著從舉起的雙臂中開始伸展,其中一隻手搭在頭上,這雙臂如此沉重,以至於其中一隻手再度高高地停在頭頂高處,但已不再沉睡,而是被喚醒,渴望著迎接世紀的偉大事業,一項無窮無盡、難以估量的工作。他的右腳已準備踏出第一步。

有人會形容這樣的姿勢就像憩息在一朵未開的蓓蕾,但一旦思潮湧動,花瓣便會綻放,那位《聖約翰施洗者》(Saint John the Baptist)走出來了。他猶如千言萬語般展開雙臂,腳步輕快,似乎感知到另一個人即將跟隨著。施洗者的身體經歷了嚴峻的鍛鍊,他經歷了沙漠的灼熱、飢餓的煎熬、疼痛的折磨,以及乾渴的考驗。

他堅忍不拔,成為一位堅強的人,他枯瘦的苦行身體像開叉樹木,依附在高昂的闊步上。他走著,走著,好像世界的距離都在他的體內,讓他盡情闊步前行⋯⋯他的雙臂像是對這種人生行走的訴說,他的手指分開,如在空中把一路行走的軌跡劃出來。

這位聖約翰是羅丹作品中的第一位行走者,隨後他創作了許多行走者形象。《加萊義民》(The Burghers of Calais)一一開始邁出他們沉重的步伐了,所有的行走彷彿都在為《巴爾札克》那偉大而具挑戰性的邁步做出準備。

捕捉生命真正內在與獨特的姿態──〈夏娃〉、《冥想》、《心聲》

羅丹的站立雕像姿態進一步發展,就像燃燒紙張所湧起的皺紋,具有更堅強、專注和生動的特點。如那個原本要置放在《地獄門》頂端的〈夏娃〉(Eve),她的頭部深垂下來,雙臂合攏在乳房的陰影下,宛如發抖一般地凍結。她的背部豐滿,頸項近乎扁平,身體前傾,像是在傾聽未來的呼喚,一種陌生的未來已經開始啟動。然而,未來的引力卻將她向下擠壓,使她喪失生命自主權,無法自拔地陷入母性深沉謙卑的奉獻之中。

羅丹在他的雕像中不斷地彎腰向內聆聽,緊密地連接到自我深處。這種姿態可以在令人難忘的雕像《冥想》(Meditation)和《心聲》(The Interior Voice)中見到,特別《心聲》是為了紀念詩人雨果(Victor Hugo)而創作的,它深深地刻在紀念碑上,幾乎被憤怒的聲音所掩蓋。從未有過像這樣的身體能夠如此凝聚內在的自我,被靈魂所壓制,卻依靠血液的力量堅持下去。頸部傾向彎曲,身體向前傾斜,抬起來支撐著,聆聽著遙遠生命的呼喊,引人注目的姿態強烈地傳達出從未見過的事物,一種更深層的意義。

令人驚訝的是,有一座雕像沒有手臂,羅丹一定是認為手臂是過於輕鬆的傳達,因為它會阻礙人捕捉生命的真正內在與獨特。當人們看到這些雕像時,會想起杜絲(Eleonora Duse,1858-1924)在演出鄧南遮(Gabriele d’Annunzio,1863-1938)戲劇時,那伸出無助手臂,傳達被拋棄的痛苦樣貌。在這一幕,她用一種超越可見的肢體印象來傳達深刻情感,這是表演中最難忘的一刻。

在戲劇中,手臂根本是多餘的概念,一種誇張、奢侈,可以隨時將它捨棄以表達真實情感之物。杜絲在那一刻表示她已經放棄了多餘的東西,寧願放下杯子去喝溪水。這種全然的表達也出現在羅丹所有的無臂雕像中,站在它們面前就像從始至終觀看完整無缺的身體,它不容許多餘的補充,卻未喪失任何重要的東西。

所謂的缺失並不僅僅指事物本身,而是源於狹隘、迂腐的學究假設,去強調身體不能缺少手臂,或沒有手臂的身體就不可能完美。不久前,人們無法接受印象派畫家刷去畫作邊緣的樹木,但很快地,人們就習慣了這種印象主義的處理方式。對於畫家來說,他們理解並相信,藝術整體上並不一定需要與常規的事物完全相符,因為新的價值觀、對稱與均衡便來自於作品本身。雕塑藝術也是如此,藝術家可以從眾物中創造一個完整的作品,即使是最微小的細節,也包含了整個宇宙的力量。

羅丹作品介紹

〈巴爾札克紀念像〉

羅丹賦予他一種超越這位作家形象的偉大。他抓住了巴爾札克的性格本質,但他並沒有止步於這個本質的邊界。然而,他仍不滿足,為了追求最終的答案,他將塑像穿上僧袍,這是巴爾札克工作時常穿的衣服,還給他戴上斗篷,這是非常熟悉的裝束。結果得到一個宛如深居簡出住在斗篷下的,極具隱私感的巴爾札克藏匿形象。

羅丹最後終於看到了巴爾札克的形象。他看到一個氣宇軒昂、步履寬闊的雕像,整個身體的重量似乎都消失在寬大的垂墜僧袍之中,密集的頭髮從強壯的頸部垂落,頭的後方是一張沉浸在前瞻性和夢幻中的臉龐,閃爍著創造力的光芒:一個元素組合的臉龐。

這就是最富有生產力的巴爾札克,一代又一代的創造者、命運的放蕩者,目光猶如先知。即使世界空無一物,他的視野也能將它充滿。這個塑像表現了巴爾札克的身軀散發的自傲、自大、狂喜和沉醉。他的後傾頭顱就像加冕在塑像頂端,輕盈得彷彿是被噴泉的噴湧水支撐的舞蹈小球,沒有任何重量感,所有的沉重都變得輕盈,上升、飛揚,又再降落。

〈加萊義民〉

羅丹從這些人的身軀中看到一個個升起的姿勢,棄世的、訣別的、聽天由命的姿勢,他把這些姿勢聚攏起來,給予軀體,接著又以自己的睿智和知識將軀體聚集起來,且從記憶中挖掘出千百個要求獻身的英雄形象,再把這千百個英雄凝聚成六個形象,以軒昂身體呈現他們的偉大決心,以赤裸顫抖的身軀表現出意志、尊嚴與熱情。羅丹在這些男人的最終姿態中注入了生命。這些獨立的人物以其樸素的莊嚴而顯得崇高。

當人們繞著雕像走動時,無論從任何角度觀看,會發現從輪廓的華麗波動中,看到石頭的起伏宛如卷起的旗幟,所有的姿態都十分精準、清晰而壯觀,就像是羅丹整個構圖的集結。塑像看似封閉在自己的世界內,像一個迴圈流動著生命的世界。除了直接的接觸外,還有另一種因為空氣的流動與改變,而產生對這群塑像不同印象之接觸。物體雖然相互隔離,但接觸仍然存在,那是一種相遇式的接觸,就像形態的匯流,一如人們有時會看到一團白雲,而其中的空氣並不是深不可測的鴻溝,而是一種柔和的引導與過渡,一種輕微漸變的過渡。

〈地獄門〉

〈地獄門〉讓羅丹想起但丁的作品,包括被囚的烏戈里諾伯爵和流浪者們,但丁和維吉爾緊密地靠在一起,酒色之徒群聚,就像貪婪者緊抓著一株枯樹的姿態。人頭馬、巨人和怪獸、海妖、半人半羊以及它們的伴侶,所有在基督誕生前的森林中貪婪狂野的半神獸,全都走向羅丹。

他將但丁在夢中看到的奇形怪狀召喚出來,就像從自己深藏的記憶中,逐一賦予它們具象化的存在,以這種方式創作出千百個單獨或集體的形象。屬於另一個時代的詩人喚醒了藝術家觀看世界的視野,讓他重新去認知那些奪取、失去、痛苦、放棄等千百種新姿態。他永不疲倦的手伸向更遙遠的地方,超越佛羅倫斯的世界,為的是探索新的姿態和啟示。

〈哭喊〉

令人驚訝的是,有一座雕像沒有手臂,羅丹一定是認為手臂是過於輕鬆的傳達,因為它會阻礙人捕捉生命的真正內在與獨特。

站在它們面前就像從始至終觀看完整無缺的身體,它不容許多餘的補充,卻未喪失任何重要的東西。

所謂的缺失並不僅僅指事物本身,而是源於狹隘、迂腐的學究假設,去強調身體不能缺少手臂,或沒有手臂的身體就不可能完美。不久前,人們無法接受印象派畫家刷去畫作邊緣的樹木,但很快地,人們就習慣了這種印象主義的處理方式。對於畫家來說,他們理解並相信,藝術整體上並不一定需要與常規的事物完全相符,因為新的價值觀、對稱與均衡便來自於作品本身。雕塑藝術也是如此,藝術家可以從眾物中創造一個完整的作品,即使是最微小的細節,也包含了整個宇宙的力量。

〈皮耶・德維松的左手〉

羅丹的其他傑作包括單獨的、細小的手部雕像,有些手充滿生氣,像是身體激動時舉起的手,五根怒目圓睜的咆哮手指就像有著五隻利牙的地獄犬。還有行走的手、打呵欠的手、覺醒的手,以及被遺傳病毒侵蝕的罪犯之手。有些手部因疲憊不堪而癱瘓,就像患病的動物躺在街角一隅,感覺一切都無能為力。

然而,手是一個複雜的有機結構,它們就像三角洲一樣將生命如河流般地匯合,有時也掀起狂風暴雨。手有著自己的歷史、文化和特殊之美。人們會以它們行使權利,包括需求、感受、任性和無限的柔情。

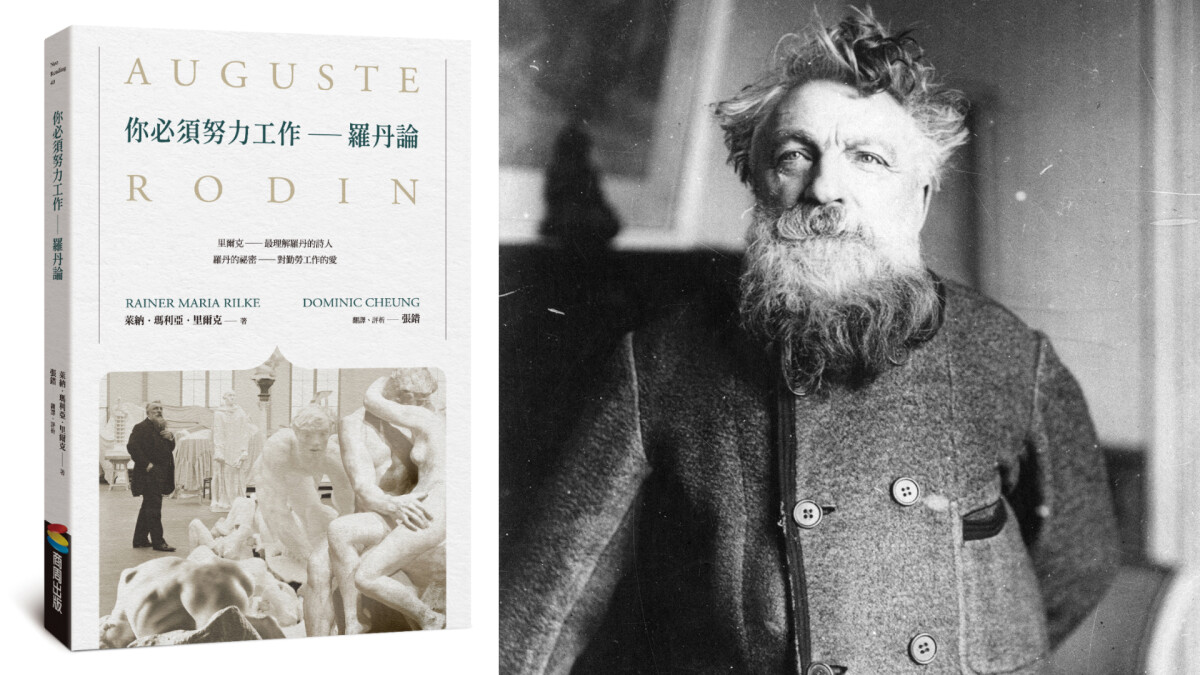

《你必須努力工作──羅丹論(Auguste Rodin)》

作者:萊納.瑪利亞.里爾克(Rainer Maria Rilke)

出版:商周出版

近代藝術史上,里爾克的《羅丹論》不僅是我們理解羅丹及其雕塑的一本重要著作,里爾克的「論」之所在,也為讀者顯露了他的創作之思。里爾克是繼歌德之後,再度將德語詩歌推向高峰的重要詩人,透過「論羅丹」,讀者可以發現羅丹之於里爾克,雕塑家之於詩人的影響,在捕捉大師的創作心靈之時,發現兩種藝術形式(雕塑與詩)的交會與對話,是書的經典地位可見一斑。

資料提供:商周出版

延伸閱讀