疑似科学

| 科学 |

|---|

| 主要項目 |

| 自然科学 |

| 社会科学 |

| 形式科学 |

| 応用科学 |

| 関連項目 |

疑似科学(ぎじかがく)とは、科学的方法に基づく、あるいは科学的に正しいと認められている知見であると主張されているが、実際にはそうではない方法論、信条や研究を指す[1]。

概要

古くから科学と疑似科学との区別は混乱している[2]。科学と疑似科学の境界を定める試みは繰り返しなされてきたが、すべての者に等しく許容され、あらゆる批判に耐えうる結論には至ったことなど一度としてない[2]とされている。1934年、カール・ポパーにより提示された反証可能性を科学の条件とする考え方は一定の評価を得ているが、これについても議論はあり、他方で統計学的手法なども発展している。(→#科学と疑似科学の区別の問題)

現代の疑似科学の分野や傾向は多岐にわたるが、本来の科学研究・教育を行なう立場からは様々な文脈で批判されているほか、一部はいわゆる悪徳商法と親和性が高く詐欺行為に用いられることもある。

語彙

英語で対応する語は「偽の」「紛いの」を表す pseudo- と「科学」science の複合語 pseudoscience(/sudoˈsaɪəns/; スドサイエンス)である[注釈 1]。英語圏における一般向けの名称として「ブードゥー・サイエンス」「ジャンク・サイエンス」と呼称されている。

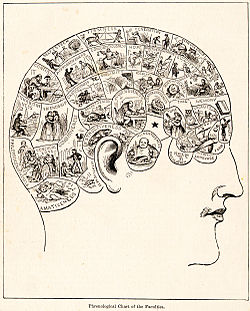

「疑似科学」を意味する欧語の初期の用例としては、19世紀前半に実験生理学の先駆者とされるフランス人生理学者フランソワ・マジャンディーが著書 Précis élémentaire de physiologieで骨相学について用いた仏語 pseudo-science がある[3]。

日本語では、ほぼ同義の語彙として「ニセ科学」あるいは「似非科学」(エセ科学)という語も用いられ、より一般に「科学(的)でない」ことについては文字通り「非科学(的)」という表現がある。科学者によるデータ捏造などの科学における不正行為の結果として流布した科学的誤謬を含む知見は、やはり疑似科学とされる[4]。また、漢字の表記として正式ではないが「擬似科学」と書かれることもある[注釈 2]。

類似の概念として、科学的方法を採用するが未だ至らないもの、至っているが社会全般に科学と認められていないものを指す「プロトサイエンス」(「未科学」、「異端の科学」[要出典])がある。「フリンジサイエンス」(「境界科学」)という表現も従来の正統な科学ではないものの呼称として用いられる。なお「周辺科学」は特定分野から見た周辺分野を指すもので疑似科学とは関係がないが、「境界科学」と混同されることがある。また1953年にラングミュアが用いた「病的科学」という表現もあるが、これは基本的に科学的手法に立脚した問題含みの事象を指すため、完全に重なる語彙ではない[2]。

科学と疑似科学の区別の問題

伝統的な実証主義の科学観に立つ[5]物理学者マイケル・フリードランダーによる一般書『きわどい科学 ウソとマコトの境域を探る』 At the Fringes of Science によれば、全ての立場の要求に適いどのような批判にも耐えうる「科学の定義」は存在せず、同様に過去に繰り返された「科学」と「そのまがいもの(=疑似科学)」の境界確定の試みも全ての人の満足を勝ち得たことはない[2]。そして極端な疑似科学であればほとんどの科学者は比較的容易に見分けることができるが、その周辺には明瞭に峻別できない領域が存在し、科学者でも分類に苦しむ研究報告や革新的な主張が存在する[2]。フリードランダーは、科学者も科学者でない人も往々にしてこうした「シャドーゾーン」の微妙さを忘れがちであると述べている[6]。

この峻別の難しさは新しい知識(科学)の受容の際も同様であり、内容の妥当性にも関わらず時代に先んじていた、すなわち同時代の科学者の理解を超えていた研究成果が永らく不遇を託つことがままある。

科学と疑似科学をいかに区別や線引きしたらいいのか? そもそも線引きはできるのか? という問題は「demarcation problem (境界設定問題、線引き問題)」と呼ばれている。

以下の節で、線引き問題に関連する言及などを歴史に沿って見てゆくことにする。

ウィーン学団などの見解

科学と疑似科学の境界を決定する境界設定問題(線引き問題)は、科学哲学などで扱われてきた。 20世紀前半、ウィーン学団は、論理実証主義の立場に立ち、この問題について詳細な探求を行い、既存の科学を検証した。その結果、「あらゆる理論の中には、必ず未実証の部分が含まれている」ため、存在する全ての科学は「最終的には疑似科学と区別ができない」という結論に達した。

科学哲学者スティーヴン・トゥールミンは、『科学哲学入門』(1953)において「法則」と科学者が呼んでいるものの有効性について問題点を指摘した。法則というのは、どこまでなのか有効範囲が、事前には予測がつかなく、法則の適用というのは一種のギャンブルのような性質を備えている。だから、科学者が作り出した“法則”なるもので、本当は確かさをもって未来を予測することはできない、ということを述べた。

カール・ポパーの見解(反証主義)

1934年、科学哲学者のカール・ポパーは『科学的発見の論理』[7]で、命題というのは、それまで科学者らがナイーブに信じてきたように帰納法によって正しさを示せるようなものではなく、いかなる命題であれ正しさを保証することはそもそもできないのであって、命題というのは反証されるまでのあいだ暫定的に認められるものだとの見解を示した。(反証主義)。そして反証が可能であるという意味の「反証可能性 (falsifiability)」をもつ理論を科学とした[注釈 3]。「反証が不可能」な理論は、科学では無いとして線引きされる、という考え方である。

このポパーの考え方を継承する形で、現代の科学哲学者の間では、命題のうち、いくつかの有限の回数の実験あるいは観察で命題が成立していると確認されたをものを、暫定的に「今のところ正しい可能性がある」と認め、「あくまで仮説」と認識しつつ慎重に扱う、という考え方が、一般的になった[注釈 4]。

ただし、このもしポパーの考え方が正しくて、なおかつ、もし現場の科学者たちがそうしたルールを忠実に守っているならば、1度でも反証された理論を科学者は認めくなるはずなのだが、実際にはそうではないこと、現場ではもっと不純で複雑なことが起きているということが、現場で科学者の行動や言動を逐一観察した科学社会学等の研究者らによって、1960年代以降指摘されてゆくことになる(後述)。

マーチン・ガードナー

マーチン・ガードナーは1950年ころの著書において、科学/疑似科学の区別について、「区別がむずかしいボーダーラインのケースは常にある[8] 」「黒色がさまざまな灰色(グレー)の段階をへて白色に移るという事実がある[8]」と認めつつ、だが「それは黒色と白色の区別がむずかしいことを意味するものではない[8]」と主張した。 そして二種類の連続体(連続的に変化する一連のものをグループとして扱う概念)がこれ(=科学と疑似科学の判定)に関係している、と主張した。そして「一つはある科学理論がどれほど証拠によって確かめられるかという実証の度合いだ」と主張した[8]。「この連続対の片方の端には、間違っていることがほとんど確実な理論がある」「連続体のなかほどには、作業仮説として提案されているものの、データが不足しているため賛否両論がたたかわされている理論がある」「連続対のもう一方の端には、正しいことがほとんど確実な理論がある」といったことを主張した[8]。 ある理論がどの程度まで確証されているのか、ということに関して、その度合いを決定するというというのは、きわめて困難で専門的な問題であり、実際問題として、ある仮説に対して正確な“確率値”を与える方法などというのはまだ知られていない、とガードナーは述べた[8]。また、ガードナーは第二の連続体として“科学者としての資格の尺度”を主張した。「これにも両極端があって、明らかに尊敬できる科学者から、同じくらい明らかに不適格な人までにわたる」とした。不適格な人(奇人)と呼ぶ根拠になるのは、その理論自体を評価するよりどころになる専門的基準である、と主張した。(上記のガードナーの主張に見られるような考え方は後にラカトシュ・イムレやトーマス・クーンらによって疑問視されてゆくことになる。後述)

ラカトシュ・イムレ

科学哲学者のポパーは、科学者というのが現場で純粋に合理性に基づいて行動しているだろうなどと夢想しつつ彼の理論を構築したわけだが、それに異議を唱える人が出てきた。たとえば、ポパーの元で学んだラカトシュ・イムレは、科学者の実態というのは、科学哲学者や科学者たちが信じたがっているようなものではなく、科学者の集団において、ある理論が採用される/されない、というのはそのような合理的な論理によってではない、と指摘した。ある時代ごとに科学者の集団を駆り立てている、特定の信念や思い込みやプログラムのようなもの(科学におけるリサーチプログラム、「科学的リサーチプログラム」)があり、そのリサーチプログラムには、中心(コア)になっている命題(ハードコア)、そのコアの周囲をとりかこむ命題がある、とした。そして、科学者の集団というのは、実際には、ある命題がある実験を行った結果、彼らの意に反して反証された場合、それを素直に認めることはなく、自分たちが信仰している中心的な命題を守りたがるもので、「他の(周辺的な)命題が間違っていたのだ」などと解釈することで(たとえば実験のほうが失敗だったのだろう)などと解釈したり、アドホックな仮説を付け加えることで、信仰対象の命題を守ってしまう。 科学哲学者ポパーが想定していないようなそうした不純なことを、実際の科学の現場における科学者たちというのは日々行っている、ということがその後の科学社会学者らの研究でも明らかになっている。

トーマス・クーン

科学の世界では歴史的に見て、ある時代に当然だと認められていて、(疑うことも許されない)大前提であるかのように扱われていた命題が、後代になってあっけなく覆ってしまうことが何度も繰り返されてきた。

トーマス・クーン(1922 - 1996)は、1962年に刊行されたThe structure of scientific revolutions(『科学革命の構造』)において、パラダイムという用語を用いながら、科学の現場で起きていることを説明した。理論体系というのは観察された内容で反証され放棄されるということは行われておらず、たとえ理論に反する観察事実があろうとも、科学者というのは頑なにその理論を守ってしまうのであって、実際には、理論体系(信念体系。ある科学者の集団の一種の信仰対象となっている体系)を打ち倒しているのは、別の理論体系である。

科学者の集団における信念体系・信仰体系の変化はクーンの用語を用いつつ「パラダイムシフト」と呼ばれている。

集団心理・政治・学界権威等の影響に関する指摘

上記のパラダイムシフトに関連することだが、社会学における多くの実証的な研究によって、人間というのは集団の場では集団心理というものが働いていて、多数派の意見に追随して安心したい、とか、少数派になることは怖い、という心理・バイアスがかかり行動・言説が変化してしまうということが明らかにされている。そして、科学者というのも科学界という閉鎖的な集団の場で活動している人間であるので、その例外ではなく、ある科学者の集団(学会など)である理論体系を採用する人が多数派になると、それによってバイアスがかかり、それに追随したいという心理が働き、別の説は支持しにくくなるという心理が働く、ということは指摘されている。また、さらには少数派の説を非難することで自分が多数派に属してることを誇示することでバッシングに合わないようにする心理が科学者にも働く、ということは指摘されることがある(ちょうど、小・中学校の教室で起きている、いじめの行動、および、いじめられ回避の行動と、似たようなことが科学者の狭い世界でも起きているという)。ある科学者集団で新たな理論が登場した時など、その理論を多数の科学者がさんざん否定するのだが、その理論を支持する人が増え支持者が多数になりそうになると、それまで否定していた科学者がまるで手のひらを返したように、(しかも事実と異なって)「実は私も最初からこの理論は正しいと確信して支持していましたよ」などとしらじらしいことを言いだすようになり、しばらくすると、反対者は最初から学会にいなかったかのように言う嘘がほぼ全員でまことしやかに語られる、といったことを、指摘している研究者もいる。

人間関係における力学や政治的な動機などで、説の「正しさ」が“決定される”ことについては、マイケル・フリードランダーも指摘しており、旧ソ連におけるルイセンコ説を例として挙げている[9]。このケースなどでは、スターリンが“弁証法的唯物論”の証明になる、などという、間違った主義を間違った方法で根拠づけようとする動機でルイセンコ説を保護・優遇され、反対にルイセンコ説の間違いを指摘した科学者はスターリンに弾圧され殺され(粛清され)た、結果、当時の学会では支持者で埋め尽くされた、と歴史学者によって明らかにされている。科学者も自分の身が可愛いので権力者におもねった説を支持しがちになる、ということである。

統計とバイアス

反証主義以降に、ある頻度で起こるというように確率的にものごとを検証する方法としての統計学が発達していった。集団遺伝学を築いたロナルド・フィッシャーによる統計学的な実験計画法が発展していった。こうした統計に従った場合、線引きではなく、ある方法は再現性がどの程度あるかという程度の問題として捉えられる。

統計の際にも、人間の心理的な作用によって認知バイアスが起こり、例えば、自分の都合のいいように証拠を集める、測定するという確証バイアスがある。こうしたことを避けるため、1948年には、観察者にも誰に偽薬を渡したのか分からない計測方法である二重盲検法がはじめて行われた。また1955年に偽薬や偽治療によっても心理作用によって効果が出るというプラシーボ効果が発表され、従来認められていた効果が単なるバイアスやプラシーボ効果である可能性が指摘された。

1990年には医学分野で根拠に基づいた医療が提唱され、よりバイアスを排除できる研究や、複数の文献をもとに評価したものほど科学的根拠が強いとし、科学的根拠の強弱の概念を採用している。こうした統計によって有効性が認められなかった方法や理論は、効果のない疑似科学であると批判されることがある。

疑似科学の特徴・傾向

疑似科学の特徴や傾向について包括的に把握する試みはあるが、過不足なくリストなどに提示することは難しい[2][10]。 以下は提唱された例である。

統計学以前のもの

これらは、前述の反証主義を疑似科学と決定する根拠としていたり、現在これを疑似科学を判定する基準とするには時代遅れの様相があることに注意が必要である[11]。

マーティン・ガードナーによる指摘

1952年、アメリカ合衆国の懐疑論者マーティン・ガードナーは、その著書において、疑似科学者の傾向として以下の5項目を挙げた[12]。原著は1952年初版であり、この分野の古典ともされるが、同時に、すでに50年前の本なので、現代の統計学を通した科学の状況とはあまり一致しない記述も多々見うけられる。

- 自分を天才だと考えている。

- 仲間たちを例外なく無知な大馬鹿者と考えている。

- 自分は不当にも迫害され差別されていると考え、そのような自分をガリレオ・ガリレイやジョルダーノ・ブルーノといった、異端であるとして不当に迫害された偉人になぞらえる。

- 最も偉大な科学者や確立されている理論に攻撃の的を絞りたいという強迫観念がある。

- 複雑な専門用語を使って書く傾向がよく見られ、多くの場合、自分が勝手に創った用語や表現を駆使している。

マリオ・ブンゲによる指摘 [13]

- 融通性に乏しく、一般に新たな研究の妨げになる。

- 一般に、支持者は、研究していない信奉者からなっている。

- 場合によっては、商業的な関心から支持を得ることもある。

- 現象のほとんどが信奉者にしか証明できず、その多くが超自然的効果をほのめかしている。

- 根拠とする議論の多くが、時代遅れか、信頼できない文献からの引用か、証明不可能なものである。論の立て方に明確さや首尾一貫性がかけている。

- 数学が使われることがめったになく、論理的な議論が欠けていることが多い。

- 主張される現象の多くが、昔からあるものだが、アイディアに進展が見られない。

ハインズによる指摘

1988年、アメリカ合衆国の心理学者テレンス・ハインズは自著[14]において疑似科学の傾向を以下のようにまとめた:

統計学的データの扱いに関する指摘

ロバート・アーリックによる指摘

ロバート・アーリックは、疑似科学の主張はデータの扱い方が作為的であり、想定された結論に矛盾するデータの無視、引用文献と異なる結論の導出、データや根拠および研究方法の非公開などといったものが見られるとしている[15]。

その他の指摘

例えば「時空が歪む」とする相対性理論や「永久機関は存在しない」とする熱力学の法則は、疑似科学者達に頻繁に攻撃される傾向にある。特に相対性理論は素人には誤解されやすい理論であり、こうした攻撃の根拠の一つとして「宇宙はシンプルである」事が挙げられる。すなわち、シンプルであるはずの宇宙で、時空が歪むような「複雑な」現象が起こるはずがない、というのが彼らの主張である。

悪用される科学

業界の利益を脅かすような問題が起きると、業界団体がその問題の研究を始める例がここ30年間で非常に増えている。 例えばある企業の従業員が危険なレベルの化学物質にさらされていることが研究から明らかになったとしよう。そういう場合の企業の典型的な対処法は、自社で研究者を雇ってその研究を批判する研究をさせることだ。また、ある薬の安全性が取りざたされると、製薬会社の経営陣は健康に対する深刻な危険はないとする実験結果をさかんに宣伝する。この手の研究は会社の資金で行われ、不安を感じさせるような結果は無視したり隠したりする。 米国産業界の一部では脅威となる研究を「ジャンクサイエンス(ニセ科学)」だと非難し、反対に業界が委託して行った研究を「健全な科学」として正当化することが常套手段になっている。

疑似科学への批判

疑似科学は学界・一般社会の双方に悪影響があるものとして批判されている。その一方で、疑似科学批判を行う者が十分な論証や検討(例えば1990年以降のアメリカにおける臨床比較実験に基く代替医療の吟味のように)を示さず、非科学的・非論理的な「批判」を行うことがあり、これは疑似科学批判としても問題があると指摘されている。それによれば、検証・論証を抜きにした頭ごなしの否定は、否定された疑似科学の主張があたかも真正ながらも不遇の学説であるかのように語られるという、批判者の側からすれば逆の反響を生むことがある[16]。

学界における批判

疑似科学の弊害

疑似科学の存在によって、無名の研究者が新規性のある成果を発表した際に正しい評価を受けられず、「疑似科学」の一種として片付けられてしまうという弊害が指摘されている[注釈 5]。

ソーカル事件

一部の学識者においては、自身の権威付けだけの為に科学的な専門用語をもともとの意味を無視して出鱈目に用いる傾向が指摘されている。

よく知られているのは、物理学者のアラン・ソーカルがこのような事態への批判として科学用語を敢えて出鱈目に使用した「疑似哲学論文」を作成し、ポストモダン系の人文学評論誌『ソーシャル・テキスト』に投稿したところ編集者がニセ論文と見抜けずに見事に載録されてしまった(1996年)ことに端を発する「事件」である。

ソーカルはその後数理物理学者ジャン・ブリクモンとともに『「知」の欺瞞』(原題:Fashionable Nonsense)を発表し、ポストモダンないしいわゆるフランス現代思想に対し、「用語の本当の意味をろくに気にせず、科学的な(あるいは疑似科学的な)用語を使って見せる」、「人文科学のあいまいな言説に数学的な装いを施して『科学的な』体裁をつくり出すための絶望的な努力」をしていると批判している[17]。

これに対しポストモダンにおける科学は比喩に過ぎないという反論もあったが、ソーカル等はジャック・ラカンやブルーノ・ラトゥールによる「自身の科学的記述は比喩でない」という趣旨の発言のある事を指摘し、同時に彼らの言っている「科学」や「数学」が「あまりにも荒唐無稽」である事を指摘している[18]。

なお比喩に関しては、ソーカルらは比喩や詩的表現そのものは批判しておらず、「簡単な事を難しく言うために」こうした表現を用いることを批判している[19]。

社会的な観点からの批判

疑似科学と悪徳商法

疑似科学は悪徳商法と親和性が高く、例としては金融工学やミクロ経済学に誤った文脈を与えて騙る詐欺やねずみ講や連鎖販売取引(MLM)、あるいは「イオン」などの科学用語を誤用した、あるいはそうした語彙で意図的に粉飾した工業製品が販売されることがある。疑似科学を用いる者には法的には悪意の者(自分で説いている説明が科学的でないことを承知の上で非科学的な説明をして相手に何らかの不利益を与えようとしている者)もいれば善意の者(自らも信じており、それが非科学的とは思っていない者)もいる。

また同様に疑似科学は、偽医療の分野に親和性が高く、療法の根拠として使われることがある。世間に広く知れ渡っている医学的俗説の中には、医学的な正当性がないにも拘らず医師がこれを信奉しているものもあるため、不適切な医療行為の原因になる恐れが指摘されている[20]。

「ニセ科学批判」

疑似科学の社会的な悪影響を問題視する場合に、ニセ科学という表現が使われることがある。

悪徳商法の手段となっている疑似科学を強く批判し、被害の発生阻止を企図する活動を「ニセ科学批判」と自称・呼称する者もいる。こういった活動の中には名誉毀損や営業妨害として法的紛争に発展するケース[21]もあり、「ニセ科学批判」は一定のリスクを伴う行為であるといえる。 一般的に「学者」というと権威的なものと見がちであるが、専門誌などに学術論文を発表し、研究結果が実証されるのはごく限られた一握りで、大多数の学者や医者などは日々の単調な診療や研究の業務に忙殺されている。見解や討論になると職業的な立場から専門知識を用いた難解で無味乾燥な説明になる側面がある[要出典]。

疑似科学とみなされる事が多いもの

科学者の不正行為によるもの

科学者による不正行為、たとえばデータの捏造などによりデッチあげられ、科学雑誌・専門誌などで流布したウソの知識というのは疑似科学である[22]とマイケル・フリードランダーらによって指摘されている。

例えば、ジョン・ダーシーという医学研究者は、エモリー大学とハーバード大学の医学部に籍を置いていたが、ダーシーが基本的なデータを捏造していることに、同僚数名が1981年に気づいた。ハーバードの科学者たちは、ダーシーを傑出した才能の持ち主と考え、彼についてなされた告発を頭から否定していた、という。この件は『ネイチャー』において、ウォルター・スチュアートとネッド・フェダーによって告発された[23]。別の事例では、スティーヴン・ブローニングは、知的発育の治療のための医薬品についての研究について連邦研究資金の申請を行った際にデータを偽造したことで訴追され、罪を認めた。実験室を訪問した者が、個別のテストの値がどれもあまりに一致していたことから疑問を抱き、国立精神衛生研究所(NIMH)の調査により、ブローニングが実験結果を自分ではよく承知していたうえで、データをねじ曲げていたことがつき止められた[23]。

実際にはこのような事例が非常に多数存在するのである。

マーチン・ガードナーが1950年ころ『奇妙な論理』で挙げたもの

1952年の著書[12]で言及されているもの。近年における根拠に基づいた医療の提唱以前のものである点に注意が必要である。

|

|

英語版の疑似科学例より

- Applied kinesiology - アプライド・キネシオロジー(応用運動科学)

- cryptozoology - 未確認動物学

- crystal power - 水晶パワー

- facilitated communication - ファシリテーティド・コミュニケーション(→関連:奇跡の詩人)

- Kirlian photography - キルリアン写真(放電写真撮影)

- magnet therapy - 磁気治療器

- photoreading - フォトリーディング

- polygraph - ポリグラフ(嘘発見器)

- racially prejudiced psychometrics, as in The Bell Curve by Herrnstein and Murray - 人種的偏見を抱いている精神測定、Herrnsteinとマレーによる正規曲線の中でのように

- recovered memory - 回復記憶:カウンセリングなどにより、(実際にあったとはかぎらない)子供の頃の性的虐待などの記憶を「思い出す」こと。

- Remote viewing - 遠隔視(千里眼)

- stress studies - ストレス研究

- Transcendental Meditation - トランセンデンタル・メディテーション(TM。超越瞑想)

- en:Pacific Northwest tree octopus - パシフィックノースウエスト木の蛸に関する嘘の情報

その他

美容・健康に関するもの

- コラーゲン・ヒアルロン酸を用いた健康食品

- マイナスイオン(空気のビタミン)

- ラクッコピコリン

- 血液サラサラ

- ホメオパシー

- バッチフラワー(フラワーエッセンス)

- トルマリンの効用

- ゲルマニウムの効用(ゲルマニウム温浴)

- セルライト

- 酸性食品とアルカリ性食品

- 機能水(アルカリイオン水、超軽水、高濃度酸素水、バナジウム水、ハーモニーウォーター)

- 活性水素

- 活性水素水

- デトックス

- イオンデトックス

- アトピービジネス

- クロレラを使った美容・健康食品

- 「皮膚呼吸を妨げると命に関わる」といった言明[要出典]

- 波動(オカルト)

- タキオン - 「タキオンで健康になる」などの用法の場合。物理学の概念としてのタキオンは疑似科学ではない。

- 発掘!あるある大事典

- 午後は○○おもいッきりテレビ

- 最終警告!たけしの本当は怖い家庭の医学・たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学

- EM菌

- 酵素栄養学

自然科学に関するもの

- フォトンベルト

- 宏観異常現象 - 地震雲

- 古代宇宙飛行士説 - (宇宙人考古学とも。衛星写真から遺跡を探査したりする「宇宙考古学」とは異なる)

- サイ科学

- 脳科学の理解と適用に関する問題として指摘が行われているもの。

- 百匹目の猿現象

- 血液型性格分類

- アマチュア無線のアンテナ評価のうち、科学的評価に基づかない感覚的な評価。

- 電磁波遮断シール

- 波動科学

- 水からの伝言

- オーパーツ

- 千島学説

- 鯨食害論 - 個々に示されるデータが作為的である。

- オイルの水抜き[要出典]

- パワースポット[要出典]

社会科学に関するもの

- 精神分析学 - 学問とみなされる一方、カール・ポパーを初め疑似科学に過ぎないとみなしているものも多い。ポパーらの科学哲学者は反証可能性の観点から精神分析学を疑似科学とし、Grunbaumにいたっては精神分析学は反証可能性をもつ(なぜならそもそも精神分析学は全くの間違いであるから)と批判した。フロイトの治療業績のいくつか(Anna Oの有名な奇跡を含め)捏造であると告発する者もいる(Borch-Jacobsen 1996)。[注釈 6]

- 社会進化論 - 進化論でいう適者生存を、社会における人間の優劣に単純に当てはめ、「劣等な」人間は去勢・抹殺すべし、という趣旨。

- サプライサイド経済学 - 「供給力を強化することで経済成長を達成できる」と主張する。ほとんどの経済学者からは異端視されている。

- 日銀理論 - 「デフレの責任は日本銀行には無い」との主張。日本銀行が自らの不作為を擁護するための「経済学的」見解の総称。上記と同様に異端視される。

- ホロコースト否認 - 「ナチス・ドイツによるホロコーストは無かった」とする主張。主にネオナチが主張している。

- 環境決定論 - 人種や民族の発展・優劣は自然環境や風土によって決定されるという論。

- 偽言語比較論 - 日本語論、日本語の起源

- 黒い山葡萄原人

- DHMO

- 創造科学

- ジークムント・フロイト

- ロイヤル・レイモンド・ライフ

- 買ってはいけない

- 奇跡の詩人

- トランスパーソナル心理学

- ドクター中松

- 韮澤潤一郎

- 竹中平蔵

疑似科学とは言い切れないが、疑似科学扱いされているもの

脚注・出典

脚注

- ^ 語源的にはそれぞれギリシア語で「偽りの」を意味するψευδής「pseudēsプセウデース」、「知識」という意味のラテン語「scientia」に連なる。

- ^ 疑似とは「本物に似ていて紛らわしい」という意味であるが、「擬似」(本物と似せている)という表記の場合、本来は同一の意味ではない。

- ^ 例えば、相対性理論から導かれる有名な結論として、「いかなる質量も真空中の光速を超えて運動することはない」というものがある。そのため、ある物体を超光速まで加速してみせること、あるいは加速した結果を示すことができれば相対性理論は否定される。これが反証可能性であり、カール・ポパーは、これによって相対性理論を科学理論に分類できる、と考えた。

- ^ 学問の世界で人間が人工的・恣意的に作り出した「原理」と呼ばれる命題を、そのまま鵜呑みにし、それがそのまま自然や現実そのものだと信じてしまい、“原理”を演繹させてさまざまな命題を際限なく作り出して、「自然は(人間が作り出した)命題のとおりに動いている」「自然は数式に完璧に従って動いているに決まっている」と信じ込んでしまうような思考様式は「原理主義」と呼ばれている。

- ^ 例えば、インドの天才数学者ラマヌジャンが無名時代にイギリスのヒル教授、ベイカー教授、ボブソン教授に自己の成果を送ったが、見向きもされなかったという例がある。ラマヌジャンの場合はハーディが評価したため事無きを得ているが、ハーディも最初は「狂人のたわごと」程度にしかとらなかった。専門家が送付されてくる「論文」を必ずしも正当に評価できないことについて、藤原正彦は数学者としての経験からある程度「仕方がない」事であると述べている。Cf. 『天才の栄光と挫折―数学者列伝』、p162。

- ^ ただし、精神分析の治療効果を統計的に示す研究も一部にある。たとえば、Nancee Blum, M.S.W., Don St. John, M.A et al. "Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS) for Outpatients With Borderline Personality Disorder: A Randomized Controlled Trial and 1-Year Follow-Up" Am J Psychiatry 2008; 165:pp468-478。詳細は精神分析学を参照。また、現代のアカデミックな心理学まで疑似科学だと誤解しないように注意する必要がある。現代のアカデミックな心理学はおおむね科学的方法を守っている。(フロイトなどの)精神分析学は、心理学の本流ではなく、あくまで傍流である。それについては心理学の項の「誤解」の節も読むこと。

出典

- ^ Oxford English Dictionary Second Edition 1989. "A pretended or spurious science; a collection of related beliefs about the world mistakenly regarded as being based on scientific method or as having the status that scientific truths now have."

- ^ a b c d e f マイケル・フリードランダー『きわどい科学 -ウソとマコトの境域を探る-』p.322 引用エラー: 無効な

<ref>タグ; name "Friedlander322"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 遅くとも1833年の第三版で確認できるが、それ以前にもこの語を用いたマジャンディの骨相学批判を巡る議論が英語圏に認められる。Cf. Magendie, François (1833). Précis élémentaire de physiologie. 2 (3 ed.). pp. p. 247 2009年9月23日閲覧。 The Phrenological journal and miscellany. 5. (1829). pp. p. 92 2009年9月23日閲覧。

- ^ 『きわどい科学』p.327, pp.267-273「医学の世界でのイカサマ」

- ^ Brian Martin (1995年). “A Scientist's View of Pseudoscience” (英語). 2009年11月23日閲覧。

- ^ 『きわどい科学』p.320

- ^ カール・R.ポパー 『科学的発見の論理-上』大内義一訳、森博訳、恒星社厚生閣、1971年。(原著 Logik der Forschung, 1934)

- ^ a b c d e f 「科学と疑似科学」『奇妙な論理』社会思想社(教養文庫)、1989年、p.17-18頁。

- ^ 『きわどい科学』pp.286-295 他

- ^ 『きわどい科学』p.325

- ^ 伊勢田哲治『疑似科学と科学の哲学』名古屋大学出版会、2003年1月。ISBN 4-8158-0453-2。

- ^ a b マーティン ガードナー『奇妙な論理〈1〉―だまされやすさの研究(ハヤカワ文庫NF)』早川書房、2003、ISBN 4150502722。(原著 in the Name of Science, 1952)

- ^ 『きわどい科学』p.324

- ^ テレンス・ハインズ『ハインズ博士「超科学」をきる―真の科学とニセの科学をわけるもの』化学同人、1995、ISBN 4759802754。(原著 Pseudoscience and the paranormal, 1988)

- ^ 『トンデモ科学の見破りかた』ロバート・アーリック p10-16. ISBN 978-4794212825

- ^ 例えば大槻義彦の超常現象に対する言動がこのような安易な疑似科学「批判」にあたるとの指摘がなされている。Cf. 皆神龍太郎「日本のアンチ・ビリーバーは、だからトホホなのだ」『別冊宝島334 トンデモさんの大逆襲!』227-235頁(宝島社、1997年); 久保田裕「火の玉教授はなんでもプラズマ 大槻義彦」と学会『トンデモ本の世界』269-278頁(洋泉社、1995年);永瀬唯「大槻博士の、科学の基本がわかってない本」と学会『トンデモ本の逆襲』48-53頁(洋泉社、1996年)

- ^ 『『知』の欺瞞』p. 6, 18, 50.

- ^ 『「知」の欺瞞』p. 27, 50

- ^ 「メタファーは馴染みのない概念を馴染深い概念と関連させる事で説明するために使うものであって、決して逆の状況では使わない」「場の量子論についての非常に専門的な概念をデリダの文学理論でのアポリアの概念にたとえて説明したら〔...〕学をひけらかす以外いったい何の役に立つのか、と思うはず」(『「知」の欺瞞』p. 14)

- ^ R. C. Vreeman and A. E. Carroll, Medical myths, BMJ, 335 (2007), 1288-1289.

- ^ 平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件 参加した独立当事者が公開している訴訟資料

- ^ マイケル・フリードランダー『きわどい科学 ウソとマコトの境域を探る』pp.269-273、p.327

- ^ a b マイケル・フリードランダー『きわどい科学 ウソとマコトの境域を探る』pp.269-272

関連項目

類義語

疑似科学批判

- サイコップ (CSICOP)

- Japan Skeptics

- 懐疑論者

- と学会 - トンデモ本

- マーチン・ガードナー

- カール・セーガン

- 安斎育郎

- 大槻義彦

- 天羽優子

- 田崎晴明

- 香山リカ

- 菊池聡

- 菊池誠

- 黒木玄

- 松永和紀

- ロバート・キャロル

関連理論

その他

関連書籍

- 池内了『疑似科学入門』岩波書店〈岩波新書〉、2008年4月。ISBN 978-4-00-431131-7。

- 伊勢田哲治『疑似科学と科学の哲学』名古屋大学出版会、2003年1月。ISBN 4-8158-0453-2。

- 香山リカ、菊池誠『信じぬ者は救われる』かもがわ出版、2008年3月。ISBN 978-4-7803-0155-7。

- 菊池誠「疑似科学の現在」『科学』第76巻第9号、岩波書店、2006年、pp. 902-908。

- T・ギロビッチ『人間この信じやすきもの 迷信・誤信はどうして生まれるか』守一雄・守秀子訳、新曜社〈新曜社認知科学選書〉、1993年6月。ISBN 4-7885-0448-0。

- マイクル・シャーマー『なぜ人はニセ科学を信じるのか UFO、カルト、心霊、超能力のウソ』岡田靖史訳、早川書房、1999年2月。ISBN 4-15-208212-7。

- マイクル・シャーマー『なぜ人はニセ科学を信じるのか 奇妙な論理が蔓延するとき』 1巻、岡田靖史訳、早川書房〈ハヤカワ文庫 NF〉、2003年8月。ISBN 4-15-050280-3。

- マイクル・シャーマー『なぜ人はニセ科学を信じるのか 歪曲をたくらむ人々』 2巻、岡田靖史訳、早川書房〈ハヤカワ文庫 NF〉、2003年8月。ISBN 4-15-050281-1。

- カール・セーガン『カール・セーガン 科学と悪霊を語る』青木薫訳、新潮社、1997年9月。ISBN 4-10-519203-5。

- カール・セーガン『人はなぜエセ科学に騙されるのか』 上巻、青木薫訳、新潮社〈新潮文庫〉、2000年11月。ISBN 4-10-229403-1。

- カール・セーガン『人はなぜエセ科学に騙されるのか』 下巻、青木薫訳、新潮社〈新潮文庫〉、2000年11月。ISBN 4-10-229404-X。

- ロバート・L・パーク『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか インチキ!ブードゥー・サイエンス』栗木さつき訳、主婦の友社、2001年4月。ISBN 4-07-228921-3。

- ロバート・L・パーク『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか』栗木さつき訳、主婦の友社、2007年10月。ISBN 978-4-07-258980-9。

- 松永和紀『メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ科学』光文社〈光文社新書〉、2007年4月。ISBN 978-4-334-03398-9。

外部リンク

日本語サイト

- 疑似科学批評

- 進化論と創造論 科学と疑似科学の違い

- 「ニセ科学」入門

- 色物科学者研究編(谷甲州黙認FC・青年人外協力隊)

- 発掘?あるあるトンデモ大実験

- 科学哲学における線引き問題の現代的展開PDF

- 4th Dim Theory 4次元時空理論

- The Skeptic's Dictionary 日本語版

英文サイト

- Science and Pseudo-Science - スタンフォード哲学百科事典「スタンフォード哲学百科事典にある「科学と疑似科学」についての項目」の項目。

- pseudoscience - Skeptic's Dictionary「疑似科学」の項目。(日本語訳版(web.archive))

- sci.skeptic FAQ

- Skeptical Inquirer(主要記事の検索付き全文公開)

- The Seven Warning Signs of Bogus Science

- ブライアン・ジョセフソン教授の超心理学

- The Skeptic's Dictionary